『龍が如く7』発売記念インタビュー前編! 脚本はあの人も参加して“龍が如くスタジオ”が総力執筆【電撃PS】

- 文

- 電撃PlayStation

- 公開日時

“龍が如くスタジオ”が本日満を持して発売した、ナンバリング最新作『龍が如く7 光と闇の行方』。どんなゲームになり、どんな部分が魅力なのかは公開中の先行インプレッションでお伝えしてきました。

<先行インプレッションの記事はコチラ>

◆『龍が如く7』先行インプレッション第1回。RPG要素を発売前に語ります

◆『龍が如く7』先行インプレッション第2回。プレイスポットを発売前に語ります

◆『龍が如く7』先行インプレッション第3回。ドラマ要素を発売前に語ります

電撃PSでは発売記念企画として、『龍が如く7』の開発を手掛けたチーフプロデューサーの横山昌義氏、プロデューサーの阪本寛之氏、ディレクターの堀井亮佑氏たち3人に行ったインタビューを、前後編の大ボリュームで公開(後編は17日公開)。これを読んでからプレイを始めれば、きっと何倍も夢中になれるはず!

ナンバリングの“7“にして第1作目としてのチャレンジも!

――『龍が如く7 光と闇の行方(以下龍が如く7)』では主人公が新たに春日一番に変更され、“新規層を取り入れる”と“旧来のファンに受け入れてもらう”という2つのバランス感が、非常に難しい作品だったと思います。その狙いを見据えたうえで、どのような部分を意識して開発に臨んだのでしょうか?

横山昌義氏(以下敬称略):思い起こすと、そうとう昔の話から始まるんですよね。最初は主人公を変えることだけが決まっていました。そもそもナンバリングにするかどうかも決まっていなくて、『龍が如く7』のプロジェクトというよりは“『龍が如く』という作品の続編をどうするか“という根本の話でした。言い換えれば、桐生一馬からの卒業が最大のテーマとも言えますね。

そういうテーマがあったので、2017年8月に行った発表会で“新・龍が如くプロジェクト”の主人公として春日を発表してからは、長い時間をかけて“春日をユーザーに浸透させていく”作業を行いました。我々は、春日との付き合いも長いので、彼が新主人公であることに違和感はありませんが、ユーザーの方にとっては一番強い拒否反応になるだろうということは予想していました。

ですが、同時に一部の引退ユーザーが『龍が如く』に復帰してくれるタイミングにもなるのではないかと考えていました。僕はコンソールのゲームファンは人生のどこかのタイミングで、必ず引退するものだと思っています。とくにこの『龍が如く』のユーザーは、普段ゲームをやらないという方の割合が極めて高いタイトルです。

そういった人が僕らと同年代だろうと予想すると、結婚して子どもが生まれ、家で長時間のゲームプレイが難しいはずです。やりたいと思いつつも、YouTubeなどの動画共有サービスや人からの感想で済ませてしまう……。そういった流れになっていくのは、自然なことです。

しかし、今年で『龍が如く』が発売されてから15年が経ちます。もしかしたらかつて『龍が如く』を遊んでくれていた方も、お子さんが育ち手離れして、多少なりとも自由な時間ができているのかもしれない。そういった方たちも意識しながら、 今、“もう一回やってみたい”と思ってもらえる主人公はだれだろう? と考え、開発をスタートしました。

――ユーザーのなかでも世代交代が発生しているということですね。

横山:本作と並行して作っていた『JUDGE EYES:死神の遺言』は、発表から3カ月で発売というスピーディなマーケティングを行いました。「あの木村拓哉さんが主人公です!」という特報を打ち出し、熱が冷めないその日のうちに体験版を配信する……というように、勢いをつけたまま発売まで走り切りました。

ですが『龍が如く7』は、真逆です。突然、次の『龍が如く』の新主人公は「春日一番です!」と発表しても、ユーザーの方の心はつかめない。そういう理由もあって、春日という主人公をユーザーに刷り込む期間を長く設けました。そのため、“新・龍が如くプロジェクト”発表後、複数のタイトルをリリースして、やっと今回の『龍が如く7』の発売となりました。

これくらい期間を開けないと、ユーザーのみなさんに春日一番を受け入れてもらえないだろうと考えていました。約2年半をかけて、さまざまな形で“春日一番という名前と、赤いジャケットを着たモジャモジャ頭の兄ちゃん”というイメージを浸透させていき、今に至っています。その積み上げが大変でした。

――実際に触ってみると、ゲームジャンルが変わってもしっかりと『龍が如く』でした。『龍が如く4 伝説を継ぐもの』や『龍が如く5 夢、叶えし者』でも複数人主人公でしたが、主人公が変わっても『龍が如く』であるという部分は変わりなかったですし、その経験が生きているのかもしれないですね。

横山:そうですね。“ゲームジャンルが変わったことで『龍が如く』らしさが失われるかも”という点は、あまり怖くありませんでした。また、おっしゃるとおり、主人公を変えること自体は慣れていますので、物語を成立させることには自信がありました。

――ジャンルを変えることは最初から計画していたのでしょうか?

ゲームジャンルをRPGにするということは、ストーリーの骨子が決まった段階で決めました。「闘って壁を越える達成感が得られるシステムであること」「誰もがクリアまでたどり着けるものであること」「技術的に新しいおもしろさにアプローチできること」など複数理由はあるのですが、作り手として最大の決め手は、今作のストーリー構成上、どうしても仲間と共に闘う必要があったからです。

それであれば、複数の仲間を正しく操ることができて、正しく育めるシステムにするべきだと考え、JRPG的なバトルシステムへの変更に踏み切りました。実際、仲間への感情移入や物語への没入感という点で、このジャンル変更は素晴らしく機能していると思っています。

――「龍が如く=アクションなのでは?」といった声は、いまだに聞こえますね。

横山:惚れ込んで、通い続けているラーメン屋が、スープをガラッと変えたらガッカリするのは当たり前の反応だと思います。ただ我々としては、スープのように一杯の味の全体を変えるような無謀な挑戦をしているつもりではなく、あくまで『龍が如く』であることに徹底的にこだわっています。

こう言うとショボく聞こえるかもしれませんが、バトルのやり方以外、遊び方は何一つ変わっていません。さらに言えば、これまでのシリーズに慣れ親しんでいた方ほど、すんなりと覚えられて、直感的にプレイできるバトルシステムに仕上がっていると思っています。

つまりそのラーメンが好きだった人ほど、新しくなった麺を噛みしめていくうちに、その歯ごたえや食感の違いに気づいてもらえるのではないかと。第一章からプレイしてもらえれば、紛れもない『龍が如く』のナンバリングなのだと感じていただけると確信しています。

――まず、手にとってもらうのが第一関門といったところでしょうか。

横山:今はSNSなどの発展により、プロモーション戦略よりも物の品質が強く問われます。派手であることは認知の上で重要ですが、派手さだけでは話題が長続きしません。これまで『龍が如く』は、キャスティングやタイアップなどでさまざまな話題を提供してきましたから、同じような手法でさらなる話題を作り出すことは容易ではありません。

――これまでにはない、新しいアプローチが必要ということですね。

横山:そういった意味で、僕たちは『龍が如く』を作ったときのチャレンジ精神に立ち戻る必要があるだろうと思いました。『龍が如く』を作ったときキャッチコピーとして“ゲームに飽いた人たちへ”を使いましたが、本作もまたそういった方たちに向けた作品です。『龍が如く』からの15年で、ゲームに飽きてしまった方はいるはずだと考えています。

――たしかに15年だと環境の変化で、そうなった人もいると思います。

横山:正直に言うと、僕自身も『北斗が如く』のときに壁みたいなものを感じたんです。北斗神拳をどのように『龍が如く』の操作体験に乗せたアクションにするかと考えたときに、連打かヒートアクション方式を発展させる形にすることしかできなかったんですね。

そのときに、今のエンジンや設計思想では「この先は、指が疲れていくアクションになるだけだな」と感じていました。誰もがクリアできて、達成感を得られて、人によって上手・下手が出て、上手くなったときに“俺強い感”を味わえる……。それを満たす新しいチャレンジが、この“ライブコマンドRPGバトル”だったんです。

RPG感を意識したわかりやすいタイトルに!

――新規の方が目にする部分としては、タイトルも重要だと思います。今回のサブタイトル『光と闇の行方』は、シリーズ通して見てもかなりわかりやすい直球なものになっています。ストーリートレーラーのセリフでも似たワードがありますが、それを引用した形でしょうか?

横山:名越(稔洋氏。シリーズ総合監督)が心臓の手術で入院していたときに、病院から「このサブタイトルにしました」というメールが届いたんです(笑)。

――そうなんですか!?

阪本寛之氏(以下敬称略):そもそも、サブタイトルは名越が担当することが多いんです。今回もその予定で進んでいたのですが、「ちょっと考えたい」と話したまま入院してしまって。

――名越さんの心臓手術は昨年の8月でしたから、サブタイトルはけっこうギリギリに決まったんですね。

阪本:締め切りのギリギリまで待とうという話になっていました。

――ほかにもサブタイトル案はあったのでしょうか?

堀井亮佑氏(以下敬称略):ゲームジャンルを変えた作品になるので、サブタイトルにも何かしらファンタジー的なノリを入れたいというのは、名越含め開発の意図としてありました。「光と闇」は、一章の章タイトルが「光と影」になっているように、ストーリー上でも重要なキーワードでもあるので、RPGらしさと話の内容の両方を含んだよいチョイスができたんじゃないかと思います。

横山:ストーリートレーラーでもその辺りを意識していて、春日の「アンタと俺は光と影みたいなもんだ」というセリフのあとに、“光と闇の行方”というテロップが出る、という印象的な演出になっています。映像班が上手く編集して、タイトルの良さを引き出してくれましたね。

――ストーリートレーラーも濃密な内容でした。

横山:最初、東京ゲームショウ2019で公開したPVは、タイミング的に物語冒頭の紹介しかできませんでした。“春日一番という元ヤクザもんが、尊敬する親っさんに撃たれて横浜に捨てられました。ここから何かが始まりそうだ”という、第三章までの展開程度ですね。

ですが、本当に見せたかったのは春日一番と荒川真斗というふたりの男の物語で、ストーリートレーラーは改めて作ることが確定していました。そして、作るからには真斗=都知事という設定も込みで、春日一番VS都知事という構図まで見せないと意味がないだろうと考え、あの形で世に出しました。

――完成発表会では「ここまで言っちゃうの!?」とビックリしました。

横山:真斗=都知事という設定がわかったとしても、ゲーム全体のおもしろさが減るものではないと考えています。

阪本:章的にも、あまり後半ではないですしね。

――実際にプレイしてみると、序盤では、ある意味では、『龍が如く』1作目よりも丁寧に主人公を描いていると感じました。

横山:そうですね。第二章まではゲーム性を切ってドラマに寄せきりました。

――あの序盤を見れば、新規の人も入りやすいのかなと思います。

横山:「大いなるバカゲーになったんだな」と思っていると、第二章までに印象が大きく変わると思いますよ(笑)。

――ドラマ性を期待しているファンも多いと思いますが、ここをプレイすれば「『龍が如く』は変わっていないんだな」と感じると思います。ですが、それを差し引いても、今作のプロモーションは難しかったのでは?

横山:難しかったですね。……いや、今も難しいと感じています(笑)。

――プロモーションといえば、YouTube公式チャンネルで配信中の"『龍が如く7』発売前に知りたい7つの疑問・前編"で、桐生一馬や真島吾朗、冴島大河といったシリーズキャラが登場して、ここまで情報を出すのかと驚きました。

横山:そのあたりは、もとから事前に情報を出す予定だったんです。東京ゲームショウで出そうかとも悩んでいたのですが、そこで出すとこの情報がノイズになって新規キャラクターの話題が薄れるだろうと考えたので、プロモーション計画を遅らせました。

――彼らを出した反響はいかがですか?

横山:かなりあったみたいですね。

阪本:情報を出せば出すだけ、反応は返ってきますね。以前に桐生が出たときも、かなりネタになっていました。

――『龍が如く』シリーズのファンとしては、是が非でもプレイしたくなりますね(笑)。

横山:そのとおりで、彼らを見て買いたいと思う人は、僕たちが作るゲームは、どうあがいても『龍が如く』であるということを知ってくれている方たちなので、きちんと情報を伝えられればそれでよいと考えていました。むしろ、先ほどもお話しましたが、それ以外の方たちにこのゲームのおもしろさを伝える難しさに四苦八苦していました。

――プレイを終えてみての感想ですが、今回のストーリーはシリーズ通じての熱さや深みはありながら、それでいてわかりやすく王道的な物語になっていると思いました。

横山:たしかにそうですね。王道的な構成というのは、シリーズ作で狙って作るのは非常に難しいんです。ですが、本作は主人公の変更のメリットを最大に活かし、完全新作を作るくらいの意気込みで作っています。つまり、王道の物語を展開するにはいいチャンスだったんです。

――主人公が変わったからこそできることというのが、そのような部分になるんですね。

横山:『龍が如く』が任侠モノの王道なのに対して、『龍が如く7』は、任侠モノ+冒険モノの王道というところでしょうか。

堀井:冒険モノの構成に寄せたのは、RPGというシステムにマッチするというのもありますが、主人公が一人で全てを背負う桐生一馬から、周囲に愛され巻き込んでいく春日一番に変わったことが大きいです。従来の任侠モノの王道を再びなぞるような構成をとるのは簡単ですが、それだと春日が桐生の劣化版みたいに見えてしまう危険性もある。

春日の魅力は桐生の魅力とは全く別ものですから、彼の魅力やパーソナリティがきちんと伝えられるストーリー構成をとる必要があると思いました。結果的にわかりやすい物語になったのは、春日自身がまっすぐで正直で、感情をはっきり表に出すわかりやすい人間だから、というのもあるのかもしれません。

――ゲーム性の部分でも、ある意味1作目だからこそできる試みを多く感じました。

横山:シナリオは、僕と堀井を含めた数名のシナリオチーム、そして名越と共同で進めてきました。脚本化する段階では、『JUDGE EYES』の脚本などを担当した古田(剛志氏)も加え、“龍が如くスタジオ”の総力を挙げて書き上げました。とにかく物量が過去作と比較しても膨大でしたので、大変でしたね。

阪本:名越が直接書いたシーンも多いです。書きたいシーンが多かったみたいで「紗栄子のセリフは俺が書きたい!」とか(笑)。

堀井:そうやって皆で分担・協力して書いたものを「ここの設定はおかしい」「ここはこう変えた方がいいのでは?」と皆で揉みあって、コツコツと丁寧に仕上げていきました。

――アクションからRPGに変更するにあたって、シナリオの構成段階でもこれまでとは違う苦労があったのでは?

堀井:そうですね。RPGにするにあたって“このエリアにどのくらいのタイミングで行けるようにするか”“誰をどのタイミングで仲間にするか”といったゲーム設計上の都合は、今まで以上に意識する必要が生じました。ゲームになった時の完成形を想像しつつ、計算しながらストーリーを組んでいく作業は、かなり苦労しましたね。

横山:『龍が如く7』は、本当の意味で『ドラゴンクエスト』ではないので、次の村というものが存在せず、1つの大きな村……つまり伊勢佐木異人町のなかで話が進んでいきます。最初はホームレスのたまり場で、次は“怪しい小料理屋”。ここの2階がアジトになって足立が合流し、次に異人三(横浜・伊勢佐木異人町を牛耳る三大勢力)のどこにいくか……みたいな感じで、次の目的地が示され、それに伴って行動範囲が増えていくような感じの作りになっているんです。

――たしかに、RPGならではの考え方ですね。

堀井:RPGだと村ごとにモンスターのレベルや種類が違ったりするのも当然ですから、どこのエリアがどれくらい強くて、どんな種類の敵がいればいいか、とかも考えないといけません。横浜のステージや敵キャラクターもストーリーと同時並行で作っていたので、そのあたりの調整にはかなり頭を使いましたね。

阪本:ストーリーを優先して横浜ステージを調整したところもあれば、横浜ステージの出来を優先してストーリーをいじったところもあります。

堀井:あとは各エリアの個性付けという点も、苦労しましたね。エリアが変われば、RPGで言う違う村に来たときくらいの変化を感じさせたいというのがあったので。

横山:そういう意味では、“異人三”を絡めた仕掛けを作るまでがとくに大変でしたね。日系、韓国系、中華系という“異人三”の設定自体は、かなり早い段階で決まっていました。ですが、それをどういう順番で回るのか、また警察も含めた異人三の仕掛けには、とても頭を悩ませました。

阪本:フィックスするまでには、時間がとてもかかりました。

堀井:今回は着手から1年くらいかかったんじゃないですかね。RPGのルール作りも並行して進めなきゃいけなかったので、今までで一番大変だったかもしれません。

――そのおかげか、シナリオのボリュームもすごいですよね。

阪本:ボリュームもそうですが、ゲーム内の時間軸も長いです。これまでのシリーズは、だいたい1週間ぐらいの間で起こる出来事なのですが、今回はそれこそ、春日の幼少期の頃の話もあるなど、時間軸をしっかり考えるのが大変でした。

――プレイした人が話題にしたくなる要素としては、オマージュがふんだんに盛り込まれているのが印象的でした。序盤では、スジモン博士のインパクトはスゴかったです。

堀井:ありがとうございます(笑)。最初は博士とかを出す予定はなかったんですが、赤と青と緑から1体を選ぶ、というのを途中でどうしてもやりたくなって……(笑)。

阪本:オマージュも、ファンタジーじゃない世界観で少しでもRPGらしさを出したいという意図でいろいろ盛り込ませてもらっています。我々なりにRPGへのリスペクトを詰め込ませてもらったつもりです。

横山:真面目な話をすると、RPGというゲームジャンルが古くからあるからといって、それがイコールで“古いシステム”ではありません。優れたシステムだからこそ、長く残っているんです。

いまだにジャンケンが消えないのは、それ以上に手軽に勝敗を決するルールのゲームがないから、というのと似ていますね。いまだに三すくみという仕組みが、さまざまなゲームで採用されていますが、それをどう今っぽくおもしろくしていくのかが、ゲームクリエイターの仕事だと思っています。

今は“新しいジャンケンっぽい仕組みを作った人がえらい”みたいな風潮があって、それを目指す人も多いんです。ですが、実際は“ジャンケンの新しい楽しませ方”を見つけた人がえらいんじゃないかと僕は思っています。

『龍が如く』はもともとそういうタイトルで、15年前の1作目もゲームとして特別に新しいテクニカルなことをしたわけではないです。アクションアドベンチャーの新しい楽しませ方として、昔からある任侠モノや、夜の街を舞台に夜のオトナの遊びを楽しめるという建付けが、ユーザーの方に認められたんです。そこへのトライは、これまでも、そして今回も同じです。……ただ、スジモン図鑑までやるとは思っていなかったですけれど(笑)。

――たしかにあれはもう大爆笑でした(笑)。

横山:ここにいる三人は“怪しい小料理屋”の2階の表現なども含めて、「今回は攻めるぞ」と最初から言い切って、攻めきったまま折れないというスタンスを2年半貫きました。

堀井:"ドン底の街"を表現するというのが元々の開発テーマの1つでしたし、他の作品が敬遠するような臭いものとか汚いものをしっかり描いてこそ、うちのシリーズだと思うんです。そこから逃げるとリアルからどんどんかけ離れて行ってしまいますし。

なので、表現的にいろいろと規制も多いご時世ですが、とにかく変に日和らないように、今まで以上に覚悟を持って取り組みました。うちが牧歌的な作品になったらおしまいなので。

横山:そんな覚悟があったので、今回は「それでタイアップがなくなるなら、それもよし」という心持ちで取り組みました。そのあたりの説明が非常に難しいので、横浜のタイアップ店舗は控えめなんですよ。近々のシリーズ作では、街の再現に積極的に取り組んできました。

『龍が如く6 命の詩。』の尾道が顕著ですね。このときは、尾道市とタイアップを組んで街自体を盛り上げて聖地にし、現実の街にパスワードを置いてゲーム内で使う……といった仕掛けも用意しました。ですが、こういったアプローチは、一旦やりきったかなと。

「現実の街がリアルに表現されています」という仕掛けを続けていても、いずれは「実際に行けばいいじゃん」に行き着いてしまいます。それよりは、ちょっとワンダーランド的に「現実にはないけれど昔はあったかもね?」といった“伊勢佐木異人町”を作ったほうが楽しいだろうと考えて、この形に舵を切りしました。タイアップは減るけれど攻めた街にするのと、どちらが遊んでいておもしろいかという話ですね。

――グレーゾーン撲滅を掲げるブリーチジャパンとの掛け合いなどは、かなり攻めた内容になっていて驚くことも多かったです。

阪本:じつは、あれでもかなり修正を入れています。方々からいろいろな意見をもらったうえで、あの表現になっているんです。

堀井:今回の作品はアジアをはじめ、世界中でのリリースが予定されているので、日本人だけでなく、海外の方が遊んだ際に違和感や不快感のある表現がないか、といったところも海外チームにかなり細かく調べてもらっています。

踏み込む表現をすることは大事ですが、それで誰かを傷つけるような表現をしてしまったら元も子もないですから。今回の踏み込んだ表現は、そういった確認作業の積み重ねで実現できたものでもあります。

春日の命が消える!? 横浜が舞台に選ばれたワケ

――物語では横浜がメインの舞台となりますが、ここを選んだ理由を教えてください。

横山:まず、東京近郊で怪しい歓楽街を探していました。東城会が入り込んでおらず、かつ死体が捨てられても違和感がない場所である必要がありました。遠すぎると神室町で撃たれた春日が死んでしまうので。

距離感が大事なので、最初は蒲田(以前、セガゲームス本社が蒲田に近い大鳥居にあった)にしていたんです。20数年、セガの飲み屋として機能していたわけなので、余計な情報まで全部知っていますから(笑)。ですが、あまりにもランドマークがないということで断念しました。

阪本:方々から「蒲田はない」って言われましたね(笑)。

横山:どうしたものかと考えていたときに、ふと僕が昔住んでいた横浜の日ノ出町を思い出しました。今回の舞台となるエリアは、現実の横浜で言うところの日ノ出町、桜木町、伊勢佐木町あたりなんですよ。

僕が住んでいたのは、まだ“怪しい小料理屋”があった時代で、セガに入社してすぐのころの青春、20代を過ごしたのがあの街です。すでに土地勘があったので、どうせなら自分が詳しい場所にしてしまおうと、舞台をココに決めました。なので、一番製菓の近くに昔僕が住んでいたマンションが、そのままゲーム中に出ていますよ(笑)。

――紆余曲折あったとは思えないぐらい、うまくゲームに落とし込めていますね。

堀井:ゲームの設定上、貧富の差の明暗がはっきり描ける、表裏一体な街を作りたかったので、横浜がそれに上手くはまるであろうことは、最初から確信していました。対岸に美しい港の夜景が広がっていますが、それを"富"の象徴とし、そこに行けない人達の住む肉の壁と言われている世界を"貧"として描けば、対比として分かりやすいし、いろいろな顔を持つ横浜という街の魅力も描くことができるんじゃないか、と。結果的に横浜を選んだことは大正解だったと思います。

横山:そういえば、この前、伊勢佐木町にパチンコを打ちに行ったんです。で、ひさびさに朝の日ノ出町に降りたのですが、『龍が如く7』をやってから行くと、めちゃくちゃ楽しいですね(笑)。「うわ、ここハロワがない!」みたいな。

阪本:さすがにないですよ(笑)。

――そういえば、櫻川のモデルになった現実の大岡川もゲームのよう感じなのでしょうか?

横山:いえ、ゲームとは違いますね。川沿いには桜並木が広がっていて、4月になると観光客で賑わう名所になってます。ただ、スナックビルなどはそのまま同じような建物がありますね。

――油は浮いてるわ、茶色く濁ってるわで、ゲームで描かれた川のなかでも、史上最高に汚い川だろうと感じました(笑)。

阪本:ある意味、感動しますよね。

――画面から臭いが漂ってきそうでした……。

横山:でも、ゲーム内で歩いていて、楽しかったでしょう?

――そうですね。神室町はどこでも明るいので、そのギャップが楽しかったです。神室町とは、建物の高さや広さの感覚がぜんぜん違いますね。6作目まで神室町に慣れ親しんできたので、新鮮でした。

横山:ひさびさに神室町に戻ると、「ビッグシティだな」と思いますよね。

――店もたくさんあって、食べ物に困らないのがゲームプレイ的にもラクでした(笑)。

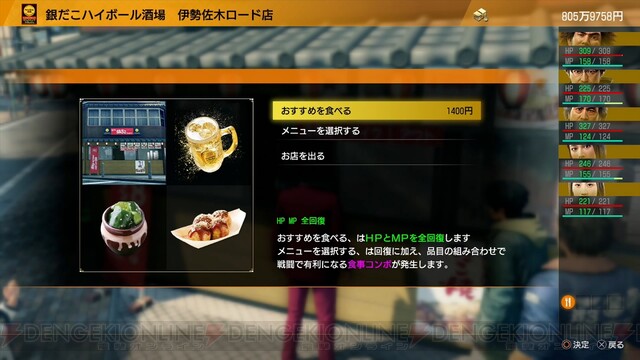

堀井:伊勢佐木異人町は敢えて食べ物屋を少なくしていますから、神室町でそう感じるのも当然かもしれません。飲食店が大量にあるということは、いわゆる"宿屋"がいっぱいある状況とイコールになってしまうので。基本的に各エリアに1つずつ程度、飲食店があるように設定しています。レベル上げなどの際は、どの飲食店を拠点にするかが重要になりますね。

――なるほど。『ドラゴンクエスト』でも、宿屋を拠点にレベル上げをしますからね。

横山:僕の場合は、中華街入口の中華料理屋は200回ぐらい行きましたよ。近くの敵がちょうどよく強かったので。

――ハロワ近くの銀だこには、とてもお世話になりました。

阪本:銀だこも便利ですよね。その次は、伊勢佐木ロードの赤牛丸あたりかな。

堀井:横浜は通りを一本間違えると強い敵のエリアに入ってしまうなど、油断していると危険な目に合うような設計にしているんです。下手すると全滅してしまうので、注意しつつ自分の行ける領域を広げて、お気に入りの狩場を見つけてほしいですね。

――装備を売っているショップも、物語順に配置されていますが、ちょっと頑張ると先のショップに行けたりしますよね。

堀井:はい。まぁ、命がけになると思いますけどね(笑)

横山:開発を始める段階で、そういう楽しみを作るのが本当に大変だろうと思っていました。結果的に、大きいとはいえ1つの街で、そういった楽しみを作れたのはよかったですね。RPGとしての調整は、上手くいったのではないかと思っています。

堀井:横浜・伊勢佐木異人町に関しては、RPGとしてのバランス調整やレベルデザインのやりやすさを鑑みて、最初から大きなフィールドのなかにいくつも村があるようなデザインを目指していたんですが、それが功を奏したのかもしれません。

ステージやシナリオを同時並行で作っていた際も“新たなエリアに行ったら、強い敵と高くて強力な装備が売ってる”というベースルールだけは絶対ぶれないようにしていたので、それがよかったんじゃないかな。結果的にリスクを冒してでも強い武器が欲しい人は強いエリアに常に挑戦できるような、自由度も高いデザインにできたんじゃないかと思います。

阪本:自由度がありつつ、さらなる自由を求めてレベルを上げたくなるような、理想に近い手触りになったんじゃないかと思いますね。

RPGだからこそ厚みを増したキャラクターたちの存在感

――新・主人公として春日一番が登場しましたが、熱のこもった演技や笑いを誘う演技などどれをとっても素晴らしく、その魅力にグイグイと引き込まれました。

横山:春日一番を構成する要素はいろいろありますが、まず『龍が如く2』から主人公のモーションアクターをしている三元(雅芸)さんの演技がすばらしいという点があります。それに加えて、春日役の中谷(一博)さんが、そのモーション収録の演技を毎週見に来て勉強していたんです。彼はモーション収録すべてに来ていました。

中谷さんはボイスの量が多いので先行して収録します。ですので、まだアフレコ用の映像もできていない状態でした。つまり、彼が見ることができるものは、モーション撮影現場でのモーションアクターたちの演技だけだったんです。そのため、いつも僕と一緒に現場に来て、夜までずっと見ていました。

――その動きを見て、声に反映していたわけですね。モーションを作るときは、アクターさんも声を出すものなのですか?

横山:そうです。セリフをすべて覚えて演技します。舞台みたいな感じですね。三元さんの演技に僕とかが演出を付けて細かく変えていくのですが、それも全部中谷さんは見てメモしていました。

中谷さんももともと舞台をやっていて、当時の勉強方法がそういうやり方だったそうです。そこで得た知見を元に、声を録るんですよ。三元さんが春日の動きをやって、それを中谷さんが見て声にする。春日は中谷さんと三元さんの2人がいて、あの演技が成り立っているんです。

その結果生まれた“春日一番”の出来はかつてないほど生き生きとしたものでした。僕はチェックなどで散々シーンを見ているのに、ゲームで見てまた泣いてしまうほどです。

――ドラマ作りで言えば、これまでのシリーズのノウハウが詰まった作品になっていると思います。

阪本:『龍が如く』として、欠けているものはなにもないと思います。

――足立やナンバ、紗栄子といった仲間たちの物語としての立ち位置や、春日との関係性での見どころを教えてください。

横山:春日と仲間たちみんなが楽しそうにしているのが、プレイヤーにも伝わればいいなと思っています。とあるシーンで、ナンバが春日たちに「お前らいい加減やめとけよ」と言うだけ言って去ってしまうシーンがあります。そのときに、紗栄子が「追わなくていいの?」と聞いたときに、足立が「まぁ、仕方ねえよ」と答えるんですね。

この距離感が本当にすばらしくて、ドラマシーンではなく日常に見えてくるんです。普通のゲームのキャラクターであれば、ここでカッコイイことを言ってナンバを引き止めたりするんでしょうけど、足立とかは絶対にそういうことを言わないんですよ。

それを仲間とか絆とかの平べったい言葉で「これがテーマです」と言うと伝わりづらく感じてしまい、作り手側からすると臆するところがあるんですよね。でも、ゲームをやって感じる・感じてほしいのは、キャラクターたちが人として生きている感覚なんです。

――「俺たちは仲間だ!」と、ことさら強調するようなちょっと嘘くさいセリフが全然ないですよね。春日がバットを引っこ抜いても、「そんなのいいからハロワ行こうぜ!」みたいな反応で(笑)。

阪本:しれっとしていますよね(笑)。

横山:1つの山場を越えて、仕事終わりの一杯をアジトで楽しむかとなった際、男3人のところに女1人が混じるのも……と、紗栄子がみんなを見送るシーンがあるんですね。そこで、春日が紗栄子を飲みに誘うのですが、僕はあそこで毎回泣いちゃうんですよ。

――いいですよね、あの気遣い。

横山:男だから女だからというのはなく、「この人たちはこのままで生きていくんだろうな」という雰囲気を感じるんですよね。

堀井:春日は裏表のない真っすぐな人間なので、全部本音で話しているんです。だから周囲の人間も含めて、素で話している感じが増しているんじゃないでしょうか。日常会話がセリフっぽくないというか。飾らない感じの自然な会話が増えた。だからそれぞれのキャラがより人間っぽく、身近に見えるんだと思います。

横山:みんなが無目的になる瞬間でも、「やることないけど一緒にいるか」みたいな気が合う人間同士の友情が感じられるんです。『仁義なき戦い』という作品を初めて見たときに衝撃を受けたところなのですが、菅原文太さんが冒頭で「なんよぉ、ワシが行っちゃろか?」と人殺しを請け負うシーンがあって。

「ちょっと届けてきてやろうか」みたいなノリで言うんですが、考えてみるととても怖いですよね。あれに近いものを感じるんですよ。これからスゴイことをやろうというタイミングに、素っ気なくいるのが自然だなと。

足立は大塚明夫さんが演じていますよね。でも、僕は足立と大塚さんの姿が重ならないんですよ。“大塚さんといえば”といった演技がありますが、それを感じないんです。中谷さんもそうで、僕のなかで中谷さん=春日ではなく、春日一番という人間が確立されているんですよ。もちろん、紗栄子もナンバもです。

桐生でいえば、黒田崇矢さんで同じ感覚にたどり着いたのは『龍が如く3』あたりからでした。それくらい、本作はキャラクターの存在感がスゴイんです。ここまでいろいろお話ししましたが、この仲間とか絆とかいう感覚は、実際に遊んで感じていただくしかないと思います。

――本当に絶妙な感覚ですよね。

横山:だから、プロモーションに困っているんです(苦笑)。

――体験版でゲーム感をつかんだと思っている人がいるかもしれませんけど、第三章までをやっているといないとで、受ける印象が大きく変わりますよね。

横山:体験版だけでは、伝えきれないですね。たとえ第一章の引き継ぎ体験版を出したとしても、あれはストーリーだけで終わってしまいます。ですので、口コミで広がるにまかせてもいいかなと思っているんですよ。「すごくいいよ」と誰かが言えば、自然と広がっていくと思っています。

――仲間との関係を楽しむ要素として絆イベントがありますが、あれもキャラクターの個性が見えてとても楽しかったです。

横山:サバイバーという酒場で絆を深めていくイベントや、街を歩いているとパーティーチャットと呼ばれる会話がたまに発生したりしますが、これらについては基本的に僕はノータッチなんですよ。

設定はすでに決まっているものをつかっているのですが、細かいストーリーは担当者が決めています。それをシナリオ班とは別のプランナーたちが書いているんですが、キャラクター性がつかみやすいのかまったくブレがないんです。しかも、どれも感動するぐらいおもしろかったですね。

桐生のときは、サブストーリーだけはっちゃけるみたいなノリがありましたが今回は、全編を通して見てもキャラクター性にブレがない。これがシリーズ作品だったら、キャラクターとの付き合いも長いですし、わかるんですよ。本作は、1作目からみんなが思っている春日と足立、紗栄子、ナンバの姿がブレないんです。

――キャラクター性が立っていて、わかりやすいんでしょうね。それが魅力につながっていると思います。

堀井:キャラを立てることができたのは、RPGになったことも大きいと思います。RPGは仲間キャラごとに個性がないとおもしろくなりませんから、シナリオを描く段階で、個性をつけるためにあれこれ設定を深く考える必要がありました。

こいつは力持ちとか、こいつはこんな過去を持っているからこんな技が出せる、とか。そういった深堀で、設定が従来より細かく決まっていたから、チームのメンバーも書きやすかった部分はあるんじゃないかと思います。

横山:やはり、JRPGというフォーマットはすごいです。とくにストーリーを追うという体験としては、もっとも優れたシステムなんだと、『龍が如く7』を作ってみて改めてわかりました。

堀井:あと、今までのシリーズは桐生が主人公で、単独行動が基本となっていたので、会話が常に“桐生と誰か”という形ばかりでした。桐生以外の第三者同士が話をする、という機会が、じつはほとんどなかったんですね。あったとしても、それはストーリー上必要になる、そこそこ重要な会話がほとんどでした。

ですが、今回は仲間キャラクター同士の会話がたくさんあるし、あまり意味のないバカ話もたくさん入っています。だから主人公以外のキャラもいろいろな一面が分かるし、それがキャラへの愛着につながっているんじゃないでしょうか。

――やはり、パーティの存在ですよね。今回のテーマの1つだと思うのですが、“仲間とともに”という部分が大きいんだと思います。

横山:実際に、プレイヤーが動かし育てていますから、ある意味全員が主人公なんですよ。僕はハン・ジュンギがエースなので、彼を育てるゲームのようになっています(笑)。

――"ラピッド・ショット"が強いですよね。

横山:強いですよね。攻略情報になってしまいますけど、それを使えばはぐれホームレスも倒せますよ(笑)。中村悠一さんのファンだという人がハン・ジュンギのボイスをすべて聞こうとすると、かなりがんばらないと。全ジョブに転職して全極技を出す必要があります。

堀井:物量がハンパないですからね(笑)。収録もめちゃめちゃ時間かかりましたし。

――そういう意味でも、全員が主人公級の扱いということですね。どのキャラクターも、使いたくなる魅力があります。

横山:そういう魅力は実際プレイした人としか共有できないものですので、今回は発売後にプレイされた方たちとのあと語りをたくさんやれたらいいですね。

一同:(笑)

阪本:遊んでいると会話のネタがいっぱい見つかると思うので、ユーザー同士でも会話してもらえたらうれしいですね。

堀井:開発内でも誰を仲間にしているとか、何に転職させたとか、スタッフ同士がいろんなところで楽しそうに語りあっているんですよ。今までのシリーズ作ではこんな現象なかったですから、チームを任されているディレクターとして、とてもうれしかったですね。

<インタビュー後編に続く>

(C)SEGA

※画面はすべて開発中のものです。

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

龍が如く7 光と闇の行方

- メーカー: セガゲームス

- 対応機種: PS4

- ジャンル: RPG

- 発売日: 2020年1月16日

- 希望小売価格: 8,390円+税

龍が如く7 光と闇の行方(ダウンロード版)

- メーカー: セガゲームス

- 対応機種: PS4

- ジャンル: RPG

- 配信日: 2020年1月16日

- 価格: 8,390円+税