ゲーム業界で絶対に企画を通す必殺技とは? 芝村裕吏氏に新作小説の話を聞きに行ったはずが…

- 文

- まさん

- 公開日時

AIとの交流が生み出す自由度の高いゲーム性で、多くのファンを生んだ『高機動幻想ガンパレード・マーチ』や、異例の大ヒットを飛ばした『刀剣乱舞』など、ゲームクリエイターとしての輝かしい活躍からコミック原作、小説など、幅広く活動を続けているマルチクリエイター・芝村裕吏氏。

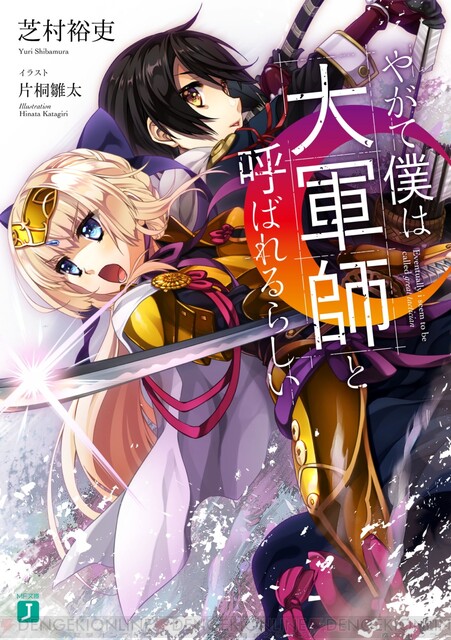

そんな同氏がMF文庫Jにて、初の少年ライトノベルレーベル向けとして手掛けたヒロイック・ファンタジー小説『やがて僕は大軍師と呼ばれるらしい』が、9月25日に発売される。

その発売を記念して、芝村氏がクリエイターになったきっかけから小説『やがて僕は大軍師と呼ばれるらしい』の見どころまで、さまざまな質問をぶつけてみた。

なお、非常に長いインタビューとなったため、全部で3回に分けて掲載させていただく予定だ。

まず、第1弾となるこの記事では、芝村氏がプロとして活動するようになった始まりからアルファシステムでの活動など、ゲームクリエイター時代の話を中心に今のゲーム業界について語ってもらった。

芝村氏の作品が好きなファンの方はもちろん、ほかにないライトノベルレーベルを求めている人。未来のクリエイターを目指す卵まで、非常に見どころのあるインタビューとなっているので、ぜひ最後まで読んでいただきたい!

プロになる前からクリエイター活動を始めていた芝村氏

──9月25日に、芝村さんの最新小説『やがて僕は大軍師と呼ばれるらしい』が発売されるということで、芝村さんの創作論などについて、いろいろお伺いできればと考えています。まずは、クリエイター活動の原点からお聞きしてもよろしいでしょうか?

芝村:創作活動自体はプロになる前からやっていて、ゲームを作ったり、テーブルトークRPG(以下、TRPG)を作ったりしていました。

ただ、小説は書いていなかったかな? 自分は、ゲームが大好きだったんですよ。もちろん、今でも滅茶苦茶大好きですが、創作活動の原点だけで言えば、TRPGという遊びをやっていたのが一番かもしれません。

それからすぐプロになったわけではなく、就職活動をする時にゲーム業界に入りたいと思って親に相談をしたのですが、親からは「お前を最高学府に行かせたのはお国のためであって、お前のためではない!」と言われてしまって……(笑)。

私の家は代々自衛官や帝国陸軍の軍人で、ファミリービジネスだったんですよ。だから「お前も、お前のいとこも、お前のはとこも自衛官になっているのに、なぜ、お前だけが行かないのか!」と恐怖の同調圧力がかかってしまって、「じゃあ、2年だけ行きます」と約束しました。それが、1989年くらいかな?

──芝村さんとしては、最初からゲーム業界に就職するつもりでいたんですね。

芝村:そのころの私は「メガドライブのゲームは最高!」という感じでした。あのころは、新ハード=素晴らしいゲームという勝手なイメージがあったのですが、プロになってからは、“ハードウェアの進歩は、必ずしもゲームの面白さに寄与するのか”という部分に関しては結構怪しくなってきたと思っています。

良い言い方をすると表現の幅が増えるのですが、広がった表現の中には悪い表現もたくさんあるんですよ。ファミコンは、できることをつなげるだけでなんとなくゲームになりましたが、スーパーファミコンになると、設計を間違えるとクソゲーになってしまう。

表現の幅が広がれば広がるほど、設計業務の重要性や企画の大事さがどんどん上がっていきました。最初期のゲームは、企画業がなくても良かったんですよ。

──芝村さんがプロのゲームクリエイターになったころは、ちょうど表現の幅が広がり始めた時代だったのですか?

芝村:最初に、アルファシステムという会社へ入社した時は、その年から「ゲームデザイナー部門を作りましょう!」という話が出たくらいです。逆に言うと、それまでゲームデザイナーはいらなかったんですよ。その仕事は、プログラマーが代用していました。

自分も初等訓練はプログラマーとして受けていましたし、まだゲームデザイナーはどんな使い方をする職業なのかよく分からないけれど、我々もやってみましょうという感じでしたね。

そのころは、まだ仕様書を書くよりも、実際にプログラムを書いたほうが分かりやすいという風潮でした。「それで早くできるなら、そのまま売ればいい」という時代から、テストプログラムをそのまま商品にはできないという時代になっていたんですね。

だんだん1人で作れるゲームの範囲をはるかに逸脱して、予算も倍々ゲームで上がっていました。自分が最初のころに作っていたPCエンジンのゲームは、予算枠が3千万円だったんですよ?

──確かに今のゲームは、昔に比べて作るのに必要な予算も人も大幅に増えていると聞きます。

芝村:一応、スマホのゲームがあるので予算枠そのものは拡大しているのですが、日本の場合は頭打ちしちゃいましたね。絵師がどんどん値上がりしていて予算の全体枠は上がっているのですが、伸び率がすごく抑制されています。

7億、5億、3億までがA級、B級、C級くらいまでの予算枠です。大きな会社でも10億を越えると大変。海外の100億系ゲームと比較すると大差がついています。これはもう日本の会社が悪いのではなく、純粋に資金調達のシステムが違うんですよ。

日本は会社を回すための事業資金なら貸してくれるのですが、ゲームが売れるかもしれないという投機的な意味、あるいは投資目的でのお金の貸し付けはないんです。

──それは、銀行がゲーム会社を投機の対象としては見ていないということですか?

芝村:というよりも、銀行屋さんが企画書を読めないからです。アメリカなどでは、都市銀行から相談を受けて「このゲームは、いくらくらい儲かるか」というレポートを提出します。

銀行は、そのレポートをもとにお金を貸し付けるんですよ。でも、日本はそういう仕組みがなくて、本当に事業資金しか出してくれません。金利がどんなに安くても、システム自体がないのでお金を借りられないんです。

だから、結果として内部留保がどんどん増えていくという……世知辛い話になってきましたね。う~ん、あきまへんな~(笑)。

九州系の会社の気風があったアルファシステム時代

──芝村さんは最初にアルファシステムに入ってゲームを作られていますが、ここでは何人くらいの体制でゲームを制作されていたのでしょうか?

芝村:アルファは社長から部下まで1カ所に集まりましょう、というフィロソフィーというか哲学があったので、1フロアに50人ちょっとの人数がいました。今でも60人ちょっとなので、基本的に変わってないですね。

1フロアに集まる理由は、社長が社長室だけにこもっていると、会社で何が行われているのか分からなくなるからです。それを知るための会議が別途必要になって、開発の人たちの時間をとってしまう。

それと、気になったところをすぐに直させるなら時間はかからないのですが、ある程度作業が進行したあとで「これは、おかしくない?」という話になるのがヤバイ! そうなると、やり直し感が半端ではなくなって士気を下げる原因になってしまいます。

それならば、全員をワンフロアに集めたほうが技術交流もあって良いんです。これが、チームごとで話をしないとか、別のサテライトで開発したりすると、技術継承が起こらないんですよ。

誰かが開発したテクニックを早いうちに拡散させたほうが、ほかのゲームにも良い影響を与えるので、なるべく顔が見える範囲にいたほうがやりやすいんです。アルファシステム時代はそんな感じでした。

あとになってネスレなども同じようなシステムを使っているという話を聞き、やっぱりそうだよね。リーダーが全員の顔を見渡せるくらいでないと難しいよね、と思った覚えがあります。

──そう聞くと、アルファシステムは効率化という意味でも先端を走っていたんですね。

芝村:効率化のために先端を走っていたのか、それとも酒を飲むための宴会場が欲しかったのかは微妙なラインですが……。アルファシステムって、頭は良かったけどバカの集団だったんですよ(笑)。

頭は良いけどバカな人たちって、世の中にいっぱいいるんですね。自分も、入社したときはそのギャップに驚きました。「なぜ、この人たちは偏差値がすごく高いのに、こんなアホなことをしているの?」と悩んだ覚えがあります。それに、みんなだらしない。せめて、朝はちゃんと来てくださいよ~(笑)。

──自分もゲーム雑誌のライターなので耳につまされるというか、ゲーム業界はそんな話ばかり聞きますね(笑)。

芝村:当時は、どこに労働基準法があるのかも分からないくらいでした。まず、タイムカードが用をなしていません。出社して最初にやるのが『餓狼伝説スペシャル』だった、みたいな人たちがいっぱいいるんですよ。

タイムカードをそのままにして、会社で寝てる人がいるとかやりたい放題! 大学のサークルのノリが、そのまま続いていたのが結構ありました。それも時代とともに行政指導が入って、だんだん厳しくなっていきましたね。まあ、それが普通の会社ですけど(笑)。

ゲーム業界の変化という意味では、九州系の会社だと会社組織として全部の工程を作る気風が今でも残っています。デバッグ部門は外部委託が多いですが、それ以外の部門は全部社内で作ってしまうんですよ。

──九州系とひと口に言っても、レベルファイブやガンバリオンといった有名な会社がいろいろありますが、たとえばどの会社ですか?

芝村:サイバーコネクトツーが、一番分かりやすいのではないでしょうか。あそこは社長以下が一丸となって作っています。どうしても社長が表に出て目立つので、その印象ばかりで語られるのですが、本当は社長を支える下のシステムがしっかりしているからこそ、社長があの役割を演じられるんですよ。

そう聞くと、松山さんの立派さが伝わるんじゃないかな?

──下がしっかりしているから社長も目立てる、と。ユーザーからの視点だと、そうした部分はどうしても見えにくいですね。

芝村:古き良き日本型スタイルの企業でゲームを作ることができて、かつ一線級のところはサイバーコネクトツーだと思います。日本のなかでも、関東系の場合はゲーム作りの現場がほとんど解体されちゃっているんですよね。

職能集団が小さいグループで分かれていて、フリーランスがゲームを作る時にみんなで集まりましょう、という形になっているので秘密保持が大変なんですよ。

ひ孫請けくらいの関係から情報が流れているんじゃないかと疑っても、その契約を追うことすら難しいときがあって……。なんだか、クリエイターの話からだんだん『週刊ダイヤモンド』みたいな話になってしまいました。

──いえいえ、業界を俯瞰できるお話で大変興味深いです。

芝村:今、ゲームの全盛期から遊んでいるユーザーは30代、40代で組織人だったりするので、こういったお仕事の話は共感してもらえるんじゃないかと思っています。

会社勤めをしている人は、いろいろな軋轢があると思うので、こういう話はなかなかできないと思いますが、私の立場だとこういうことも言いやすいんですよ。まあ、あとで、怒られて後悔するかもしれませんが……(笑)。

“神速のバンダイ”で学んだこと

──では、話を戻します(笑)。アルファシステムに入ったあと、芝村さんは一時期バンダイグループ(当時)にいましたね。バンダイには誘われて入ったのですか? それとも、自分から入ったのでしょうか?

芝村:アルファシステムも広島東洋カープも似ているところがあって、会社の規模を一定以上に大きくできないんですよ。自分がアルファシステムの顔として君臨し続けてしまうと、自分が可愛がっている部下を引き立てられないんです。

こいつはすごい頑張ってくれているし、政治劇を一切抜きにしていいゲームを作ろうと努力しているのに、自分がいると上に出てこれないんですよ。

──ああ、なるほど。

芝村:会社の規模が50人だとすると、部長職を50人置けるわけじゃないですからね。こうなってくると、自分が会社を辞めざるを得ないわけです。アルファシステムという会社が健全で居続けるためには、下っ端が頑張ると上に行けるシステムを残してあげないといけない。

それで当時、自分の移籍先をアルファシステムの社長である佐々木さんと話したら、「じゃあ。公募にしましょう」ということになって、自分を売りに出したんです。

「芝村さんがやめます。誰か拾いませんか」と一斉にメールを投げたら、一番早かったのがバンダイだったんですよ。もう、2秒くらいで「上司の決裁はいっさいもらってないけど、芝村はもらった!」みたいな速度感がスゴイなと。

──すごいスピード感ですね。

芝村:「鉄は、熱いうちに打て」という格言もありますが、ゲーム業界では絶対に企画を通す必殺技が2つあります。1つが、飲みに行ったときに「こういうゲームが欲しいんだよね」と言われたものを、翌日の朝に「はい、これが企画書です!」と投げること。

超有名タイトルのような作品を、「その予算の10分の1で出せます!」というのも絶対に企画が通ります。この2つが必勝法なんです。企画を出したあとに、どれだけの問題が出るのかは置いておいて、その一瞬に必ず企画を通せるテクニックなんです。

それと同じく緻密に作った物よりも、速度感が遥かに高い効果を生むときが往々にしてあるんですよ。たとえば、今日暇をつぶそうと思ったときに映画を見に行くとします。そのとき、今日やっている映画からしか選ばないわけですよね。明日からすごい大作が封切られても今日のデートには役に立たない。

そういう意味だと、速度こそが至上という主義なのも生き残り戦術や考え方だと思います。

バンダイは、とくにこの傾向があって“神速のバンダイ”なんですよ。自分も、今までずっと思い切りの良さや動きの早さは自分でも早いほうだろうと思っていたんですけど、バンダイは、オモチャ業界でも本当に人間とは思えない神速の人たちがいっぱいいて早いんです。

速度感としても「●●が流行っているので、●●のガンダム版を作りましょう」みたいに早い! これは志が低いのではなく、“神速をもって良しと成す”という部分があるからですね。今お客さんが欲しい物は何か、という物をすぐ出せる。

あとは、良い意味で迂闊さがあるんですよ。「まあ、ええんやないの?」で動けちゃうんです。「まあ、ええんやない?」を諦めとみるか、速度感とみるかで、全然違ってくるんですよね。

だから、バンダイは入社して良かったです。バンダイグループの一員になれて超楽しかった! 異文化との接触もできました。もし、アルファシステムに居続けたら、アルファシステムの文化しか知りませんでした。

もちろん、ほかの会社でいえば自衛官時代もありましたが、バンダイグループの発想というものは超絶に違っていて面白かったですね。

また、自分が入ったあとに途中で合併してバンダイナムコグループになってから、会社の社風が変わっていくのも目の当たりにできました。そういう意味では2回美味しかったんですよ。

──合併して、どのような感じに変わったのですか?

芝村:ナムコはマジメだったんですよ(笑)。いや、これはバンダイが不真面目だったというわけではなく、端的に例を言うと酒を飲んでる回数が全然違ったんですね。

当時のバンダイは、週5回飲むのが出勤の1つでした。飲んでる回数が少ないと心配しに来て、「芝村君、最近酒量少ないけど大丈夫?」みたいなことを言われる。そんな世界だったんですよ。

これは、ほかの部署と足並みをそろえるために飲まないとやってられないからです。工場勤務の人たちや、いろいろな部署と一緒にやっていかないといけないわけですが、それが会議室だけでできるわけではありません。

耳に入れておいたほうが良い雑談が、あとで生きてくることも結構あるんです。「そういえば、あの事業部が今度は『逆襲のシャア』だと言ってたよ」という話を聞いて、「そういえば、ちょうど仕込んでいたものがあったので一緒にやりましょう」という考え方ができた。

そういう意味で飲まないとやってられないところがあったのですが、ナムコの人たちは全然飲まないんです。「ナムコは大丈夫なのか。仕事なんだから真面目に飲みなさい」とか言っていたら、逆にナムコの人たちからは「なんだ、こいつら……」みたいな(笑)。まさに、異文化との接触でしたね。

一定以上の大きな会社になると、横の組織を繋げる何かがないと困るんですよ。いろいろな広い世界を渡っている情報を、拾い集める方法が何かないと死んでしまう。少なくとも時流に取り残されてしまう。

じゃあ、ナムコの人たちはどうしているんだろうと思っていたら、彼らには“クラブ活動”がありました。ボードゲーム会だったり、スケートだったり、バンダイの人たちが思いもつかないような方法でつながっていて、この人たちはスゴイぞと。そんなことがあって、すごく面白かったです。

──バンダイの中で、実際に合併した流れを見てこないと分からない異文化との接触だったんですね。

芝村:文化が違いましたね。ただ、当時のバンダイゲーム事業部はナムコの3,000人という規模と比べると規模が小さかったのですが、酒のことしか考えてない我々が、若干昭和臭がしていたのかもしれません(笑)。

──『新世紀エヴァンゲリオン2(以下、エヴァ2)』のような芝村さんらしい作品の企画も、そういう流れで企画が通ったのでしょうか?

芝村:『エヴァ2』に関して言えば、あのAIシステムは熊本県の補助金事業だったんですよ。だから、『高機動幻想ガンパレード・マーチ(以下、ガンパレ)』1作で終わらせられなかったんです。

熊本県では中小企業に強みがある技術を育成して、その技術で補助金以上の経済効果や社員が出てくれば全然よかったので、我々にとっても良い話でした。

『エヴァ2』もアルファシステムが作っているのですが、得た補助金を使って研究した甲斐があり、経済効果では100倍以上のリターンがあったので良い補助金でしたね。

──当時でも、アルファシステムの『ガンパレ』や『エヴァ2』、『絢爛舞踏祭』などのAIゲームは突出していましたね。

芝村:当時、ゲーム作りの問題でAIをどこに投入するかという話がありました。たとえば、『ドラゴンクエスト(以下、DQ)』にもAIの戦闘がありますが、あちらはゲームシステムという枠が決まったうえで、それを動かすためのAIシステムを作った形です。

それはあくまでも『DQ』であって、そこから外には出てこないし、お客様が求めているもの自体も『DQ』。逆に『ドラゴンクエスト』じゃないものが出てきても困るんですよ。

一方、我々が作っていたゲームのほうは、より一体化が進んでいました。AIを抜くと『ガンパレ』や『エヴァ2』は成立しません。AIシステムが密接に関係しているので、途中でどこかだけを切り取ることができなかった。それが、ファンから見ると芸風やクリエイターの色になっていたんじゃないかと思っています。

──確かに『DQ』でもオート戦闘でAIを使っていますが、戦闘が手動でも問題ないですね。

芝村:押すボタンの回数は違いますが、手動操作にしても楽しい『DQ』で終わるのには変わりませんね。もちろん自分もAIだけではなく、それこそ電撃系で言えば『ラブライブ!』のボードゲームをデザインしていたりもします。

ボードゲームなのでAIは一切入ってないですし、一応ゲームデザインとしてなんでもできるのですが、それはそれとして、世間が持っている芝村のイメージは“AIとゲームシステムが融合したデザイン”というのが、結構ありますね。

あと、AIは技術的に優位というか似ているものが作りにくかったので、そこも独擅場でした。今でもアルファシステムと自分しか作っていないとか、アルファしか作れないでしょう、みたいな感じになっていますね。

それは、よく言えば我々の専売特許なのですが、悪く言えば、あえてそこを技術開発しなくてもいいんですよ(笑)。マンパワーがかかる割には、売り上げ的にそこまで伸びるのか分からない。

仮に、売り上げが3倍になっても手間が5倍だったら、本当にそれはペイするのかという話になってくるので、自分が作ってきたゲームはオーパーツ的な物になりやすいです。逆に言えば、熊本県やSCE(当時)が、当時の先進技術に対して理解があり、手厚い保護があったから作れたんですよ。

そういった保護や支援がまったくない状態で『ガンパレ』を作れたかというと、そんなことは全然なく、アレは本当にフレームワークというか、それこそゲーム業界からは一番遠そうな大人の仕組みが作っていたんです。

もちろん、自分にもクリエイターとしての能力や才覚があったとは思うのですが、そればかりで物を作れるわけではありません。1人だと、ゲームは作れないんです。

そして、それを忘れない限り、俺は現役のゲームデザイナーでいられるのではないかと。そこを自分1人の力だと言い始めたら、そのデザイナーはもう駄目だと思っています。

中編では、芝村氏の最新小説『やがて僕は大軍師と呼ばれるらしい』を掘り下げる!

次から次へと興味深い話が飛び出した、芝村氏の歴史をたどるインタビュー。

近日掲載予定の中編では、芝村氏の最新小説『やがて僕は大軍師と呼ばれるらしい』に関する内容や、芝村氏が小説を執筆するに至った経緯などをお届けする。

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

『やがて僕は大軍師と呼ばれるらしい』

- 発行:KADOKAWA

- 発売日:2019年9月25日

- 価格:620円+税