『春ゆきてレトロチカ』実写ならではの苦労話から、クリア済みのファンが気になるアレコレを聞きました!【ADVインタビュー】

- 文

- まさん

- 公開日時

スクウェア・エニックスから発売中のPS5/PS4/Nintedo Switch/PC(Steam)用ソフト『春ゆきてレトロチカ』。本作は発売から2カ月が経過し、すでにクリアした人からもプレイ中の人からも、完全新作のミステリアドベンチャーとして高い評価を受けています。

今回は、開発の中心となった3名のキーパーソンよるインタビューを2部構成で掲載!

前半は撮影中のエピソードを交えた、まだ遊んでいない人も楽しめる開発秘話。後半は、後半は“完全に”クリアしたファンに向けた裏話をお届けします。閲覧の際はご注意ください。

期間限定でDL版が30%OFF! お見逃しなく!!

現在、ダウンロード版『春ゆきてレトロチカ』が30%OFFで購入できるセールが実施中です。PS5/PS4/Nintedo Switch版が7月20日まで、Steam版が7月21日2:00頃までとなっていますので、このチャンスをお見逃しなく!

『春ゆきてレトロチカ』は、実写による映像とプレイヤーが推理する要素を巧みに組み合わせた新本格ミステリアドベンチャーゲームです。物語の舞台は、100年にわたって不可解な死が続く四十間(しじま)一族のお屋敷。プレイヤーは、主人公のミステリ作家・河々見(かがみ)はるか(CAST:桜庭ななみ)の視点を通して、不老の果実をめぐって起きる4つの殺人事件に挑むことになります。

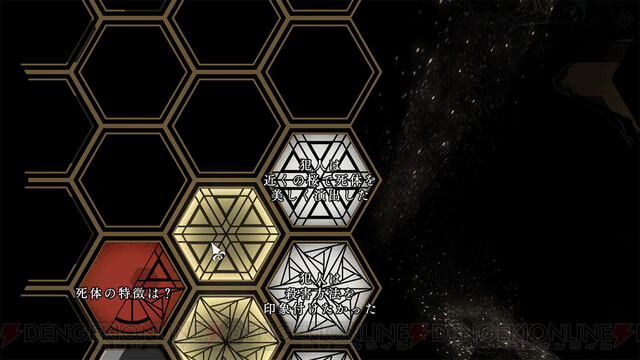

ゲームは章仕立てになっており、各章ごとに3つのパートが存在。ドラマを見るように映像を見ながら事件が発生するまでの流れを見る“問題編”。プレイヤー自身が[謎]と[手がかり]をパズルのように組み合わせ、[仮説]を導き出して推理する“推理編”。仮説をもとに、正しい答えを選びながら犯人を追い詰める“解決編”の3パートで、俳優陣による熱演と頭を使って推理する楽しさを味わえます。

今回のインタビューでは発売から2カ月ということで、プロデューサーの江原純一氏、ディレクターの伊東幸一郎氏、撮影プロデューサー /シナリオディレクターのたちばな やすひと氏の3名に直撃。

後半部分では、“完全に”クリアした人向けの裏話をお届けします。前半は遊んでいない人も読んでいただけるものですが、後半部分は完全にクリアしてから読むことを推奨します!(※インタビュー中は敬称略)

天候や自然に悩まされた実写ならではのエピソード

──『春ゆきてレトロチカ』は1つ1つの映像の尺が長く、非常に挑戦的な実写ミステリになっていました。まずは、こうした大規模な実写ミステリが制作された経緯から教えていただけますか?

江原:最初に僕と伊東さんとたちばなさんの3人で「僕たちが作れる最高の物は何だろう?」と話し合いました。その結果、「実写のミステリを作りましょう」という結論になっています。それ以上掘り下げることがないくらいの素直な経緯ですね(笑)。

──これまでのインタビューを読んでいくと予算がかかったとおっしゃっていましたが、実写のミステリとしてはどれくらいの予算規模だったのでしょうか?

江原:スクウェア・エニックスが出しているAAA級のタイトルほどの予算がかかったわけではないですが、アドベンチャーというジャンルの中では、お金がかかった部類に入ると思います。

──それでも十分凄い金額になっていそうですね。キャスティングもかなりのコダワリを感じましたが、キャストに関してはスクウェア・エニックス側の意見もあったのでしょうか?

江原:いえ、スクエニからはあまり。キャスティングは全面的にたちばなさんですね。

たちばな:キャスティングで選んだ基準としては、2つあります。まず、映画的によいお芝居ができて役柄にあっている人という軸。それから、ゲームユーザーの方になじみがあって響くかという2つの観点がありました。

とにかく、お芝居ができる人を優先したいと私からお願いさせてもらって、ある程度報告しながらもキャスティングに関しては一任していただけました。

演技ができる人を優先したのは、みなさんもそこを期待して遊ばれるでしょうし、ワンシチュエーションを舞台にしているので、演劇的なお芝居ができる人ではないと世界観が崩れてしまって白けるからです。

ゲストに関しては、もう少しゲームユーザーになじみのある方を入れていきましょうということで、梶裕貴さんも含めて江原さんに相談しながらキャスティングを決めました。

──当初から、1人で複数の役を兼ねるマルチロールありきで役者さんを選ばれたのですか?

たちばな:そうですね。オーディションはやらずに、全員オファーで選んでいます。すごく細かいところまではできていなかった段階ですが、マルチロールの役柄としてメインはこれで、この章ではこの役で、という前提があり、それらを総合しながらすべてがフィットする人に目星をつけて当たっていきました。

──いわゆる実写ゲームのなかでも、マルチロールという形はとても珍しいですよね。伊東さんは、当初からマルチロールありきと言う形で作ろうと考えていたのでしょうか?

伊東:はい。マルチロールは、キャスティングする前に決めていました。そもそも、たちばなさんと江原さんと僕の3人で実写のアドベンチャーゲームを作ることになったあと、たちばなさんを主体にしてストーリーのテーマを考えて、江原さんと僕でミステリらしい仕掛けを考えていました。

この2つを両立させるもの。不老や輪廻。生々流転をテーマにしたミステリにするなかで、100年という舞台や時代感ができて、それを生かすための仕掛けとしてマルチロールというものを考えました。そのあとに台本を作り、キャスティングという流れですね。

──これまでにもさまざまな実写系の推理ゲームが出ていますが、そちらも参考にされているのでしょうか?

伊東:実写ゲームのみならずですが、参考にしています。ここ10年では『Her Story』や『LATE SHIFT』などの実写ゲームはいろいろ遊びましたし、実写ゲームではありませんが『THE DARK PICTURES: MAN OF MEDAN(マン・オブ・メダン)』や、最近では『クアリー ~悪夢のサマーキャンプ~』を作っているSupermassive Gamesの作品もそうです。

Supermassive Games作品はモーションピクチャー+アドベンチャー的な選択肢の作りで、ルックはフォトリアルで新しい感じなのですが、システムがすごくオーソドックスなスタイルなんですよ。これはこれで、体験としておもしろいなと。

あとは、たちばなさんが『Detroit: Become Human(デトロイト ビカム ヒューマン)』のテーマ性に感銘を受けていました。ここまで衝撃的な作品が作れたらいいなという話をしていましたね。ゲーム以外では、Netflixの『ブラック・ミラー:バンダースナッチ』も参考になっています。

──今はオーソドックスな推理ゲーム自体に飢えている人も多いと思いますし、実写系でこれだけ大規模な推理ゲームが出てくること自体がうれしかったです。

江原:それはよかったです。ここ数年は『ダンガンロンパ』や『逆転裁判』といった人気作品の完全新作が出ていない状況だったので、推理ミステリに飢えているゲームファンはいると思っていましたし、そこに対して届けたい想いはありました。

たぶん、まだそういった推理ゲームを楽しんだことがある人でも全員が『春ゆきてレトロチカ』を知っているわけではないでしょうから、もっと認知度を上げていかないとと思っています。なので、こうやってインタビューしていただけるのはありがたいです。

──昔は実写の推理ゲームに対して抵抗感がある人も少なくなかったと思いますが、今はそうした拒否反応も減りましたね。

江原:それについてはタイトル発表前は若干心配していました。でも、ゲームファンの反応を見ると杞憂だったようです。SNSでも否定的な意見はほとんど見られませんでした。

──時間も経って、今はよい実写ゲームもかなり増えていますから、ユーザーとしても実写自体への期待感が上がっているのだと思います。

江原:ゲームリテラシーの高い方は、いろいろな表現に慣れているんでしょうね。とくに、インディーゲームやPCゲームを遊ばれている方はあらゆる表現に対して寛容である印象を受けます。もちろん『街』や『428 ~封鎖された渋谷で~』といった名作実写ゲームが道を切り開いてくれたことも大きいです。

今回は実写撮影に強いたちばなさんがいてくれたのでそこが強みになり、このチームでなければ絶対に実現できなかったミステリゲームを作れました。迷った時期もありましたが、CG主体のゲームにしなくて本当によかったです(笑)。

──実際に遊ぶと、推理に失敗した時のバッドエンドの映像までしっかり作られているのに驚きました。ドットやCGのゲームと比べても、実写ということで撮影がすごく大変だったのではないかと……。

たちばな:本当に大変でしたね。時間がかかりますし、いろいろなパターンをやらなければ行けないという意味でもそうでした。すべての撮影にどれくらい時間がかかったのかをお答えすると、期間的には1.5カ月、そのなかの撮影日数が33日、撮影時間が大体400時間ぐらいです。1日平均12時間撮影して、合計で400時間くらいですね。

推理の失敗パターンをボイスだけや静止画だけにすることも制作の過程で議論になりましたが、なるべくムービーでやりたいとチームおよびキャストと共有して頑張りました。本当に大変で、出演した俳優のほぼ全員が「今までに出た作品のなかで最も撮影が辛かったです」と言い残して帰っていったくらいです。

それぐらい撮影が大変でした。とくに桜庭ななみさんのセリフ量は、ギネスへ申請してもよいのではないかというくらい多いです。おそらく、“1カ月に撮影したセリフの量”のギネス記録があるとしたら世界一ではないでしょうか?(笑)

──それだけ多いと、まずセリフを覚えるだけでも大変そうですね。

たちばな:「もう、覚えるだけで寝られませんでした」と言っていましたね。撮影自体も昨年の3月、4月でコロナ禍に直撃していたこともあり、桜に合わせる必要もあったので、そこしかありませんでした。

ギリギリまでできる限りの感染症対策を取って撮影したのですが、それをしても防ぎきれないリスクはあります。そういったものがありながらもなんとかやり切って、誰もコロナの感染者が出なかったので安心しました。1人でも出ていたら2週間くらい撮影が止まるので、もうその時のことは考えてもしょうがないので考えませんでした。

伊東:天候にも恵まれましたね。撮影監督の芝﨑弘記さんは雨男のようで、ロケをすると雨が降るという方らしいのですが、奇跡的にほぼほぼ晴れました。

たちばな:ぶっちゃけたことを言うと、桜のシーンを撮影する時に例年の状況からピンポイントでタイミングを決めていたんですよ。週末はお客さんがいるので無理ということで、状況を踏まえてこの時と決めていたのですが……完全に葉桜の状態になっていて桜が終わっていました。もちろん、満開であってもCGを使うつもりはあったのですが、結果的には全CGという夢がない形に……。

──CGやドットのゲームならアップデートで直せますが、撮影だと修正が難しいと思うので、そこも気を使われたと思います。

江原:そうですね。でも制作過程の印象でいうと、アフレコで直せる部分もわりとあるんだなという感覚もありました。シナリオ制作でいくつか取りこぼしがあって、そこをアフレコで直してもらっています。

たちばな:おもしろい話としては、桜庭さんは台本の自分のセリフに蛍光ペンを引くんですよ。これは役者さんがよくやっていて、自分のセリフに蛍光ペンを引くと見やすいんです。

ところが、桜庭さんの場合はセリフがあまりにも多いから蛍光ペンがきれちゃった。「蛍光ペンがなくなったのは初めてです」と穏やかな顔で言われたので、すかさず僕が文房具屋に買いに行ったというエピソードがあります。

──ゲームの収録は自分のセリフだけが書かれた台本を渡して個別に収録することが多いと聞きますが、今回は映画やドラマのように全員分のセリフがある台本だったのですね。

伊東:声録りだと別々の台本ですが、今回は違います。みなさんのセリフが最初から最後までまとめた台本があって、分厚い物が2冊と薄い物が1冊。だいたい、合計で500ページぐらいになりますね。それでも、半分くらいが桜庭さんのセリフです。

そのくらいの台本を皆さんが持っていて、今日はここを撮る、明日はここを撮るという形で収録しました。そりゃ、なくなりますよね……蛍光ペン。むしろ、ほかの人のセリフ部分を修正ペンで消すぐらいのほうが早かったかもしれません。

──池内万作さんのキャストコメントには移動した総距離が1カ月で2700kmと書かれていましたが、撮影だけでなく移動も含めて本当に大変だったのではないでしょうか?

/

春ゆきてレトロチカ【公式】 (@retrotica_PR) May 10, 2022

いよいよ発売まであと

\

5月12日(木)に発売となる #春ゆきてレトロチカ

草刈 孟彦役の #池内万作 さんからのメッセージをお届けいたします

発売まで毎日お二人ずつメッセージをご紹介していきます。もうお一方のメッセージもお楽しみに#レトロチカ pic.twitter.com/ctjUa4Y3lA

江原:今回のメインロケ地は千葉県の東金市だったのですが、そこに通うのはかなり大変だったと思います。

たちばな:池内さんがご自宅で採れたタケノコを現場に大量に持ってきてくれたこともありましたね。それを持ち帰って料理したらものすごくおいしくて、みんな感動していました。

──実写ならではの苦労もあれば、対面で撮影しているからこそのよい話もあるのですね。とはいえ、続編を作ろうと思っても、もう1回集まるのは大変なのでは?

たちばな:そうなんですよ。偶然にできたよいこともあれば、苦労したこともあります。もう1回やろうと言われたら、このメンバーは全員断るかもしれませんね(笑)。

あるいは、もうちょっと労働組合のように条件をつけるかもしれません。次に実写ミステリを作る時のノウハウが溜まったのは間違いないですし、みなさん次第というところですね。

──着物衣装を手がけられたブランドの「JOTARO SAITO(斉藤上太郎)」もそうですが、集めようと思っても難しい豪華スタッフだったと思います。着物に関しては、発売直後にGINZA SIX店で衣装の展示をされていましたね。

たちばな:あの展示は本当によかったですね。近くで見ると、質感のよさがわかりました。展示されていた衣装はすごく高価な物だったので、次にやるとしたら実際に買える衣装でコラボしたいと斉藤上太郎さんもおっしゃっていましたね。上太郎さんはすごくよい人で、あの方に任せられて本当によかったと思います。

伊東:まず衣装決めをしようとなったときに、僕が「JOTARO SAITOさんがいいです」という話をしています。そこで、ダメもとで斉藤上太郎さんに当たってみたら快諾いただけました。

たちばな:快く受けてくださいましたね。お茶事の監修をされた木村宗慎さんも日本を代表する方ですし、狛犬のフィギュアも小松美羽さんという日本を代表する現代アーティストの人です。

隠れたところにスゴイ人たちが関わっているんですよ。斉藤上太郎さんも日本を代表して世界に着物を発信しているデザイナーですし、そうした方々にクオリティのある部分を担保されている部分はありますね。

伊東:ゲーム中で使われていた着物はショウ用のモデルで、1着で80万円を越えるような高価な物ですが、JOTARO SAITOさんではカジュアルな着物も売っているんですよ。佐野岳さんが着ていた着物はデニムですし、僕がインタビューなどでよく着ていたのはジャージ生地のものです。これらの着物は、普通に買う物よりは安く買えるのでオススメですよ。

江原:実際、GINZA SIXの店舗にもゲームをクリアした方がちらほら来店しているみたいです。僕が行った日もプレイヤーの方がいらしていて、店長さんがこっそり教えてくれました。うれしいかぎりですね。

謎解きは難し過ぎず、カンタン過ぎず

──発売から2カ月ほど立ったということで、アンケートなどでも少しずつユーザーさんの反応がきていると思います。ユーザーさんの反応を拝見してみていかがでしたか?

江原:スクウェア・エニックスが公式で取ったアンケートの結果やTwitterなどを拝見すると、ストーリーや世界観がとにかく褒められていて、続編を望む声を多くいただいています。

またアンケートのデータをおしなべて見ると、プレイヤーの皆さんが感じた難易度は「やや難しい」だったのが印象的でした。もちろん、このあたりは個人の感覚のばらつきもあると思いますが。

──推理ゲームは謎解きに詰まってしまうこともありますが、本作では推理ができていなくても記号を合わせることで[仮説]を作れます。謎解きにおける難易度調整という面で、当初からあの仕組みを考えられていたのでしょうか?

伊東:[仮説]を立てること自体は、当初からカンタンでよいという考え方でした。なぜかというと、仮説には正解でないものもあるからです。ここはもうバンバン簡単に出せるようにしたいと。作業感が出てしまったという意見もありますが、カンタンにしました。

仮説を立てていくうちに、だんだんと推理が整理されていって「トリックはこうじゃないか」、「犯人はあの人じゃないのか」とひらめく。そこがやりたい遊びで、目指したかったところです。なので、仮説作り自体はカンタンでいいと考えていました。

推理編の仮説はいくら作っても犯人自体はわかりませんし、犯人が仕掛けた最大のトリックや致命的なミスも出てきません。決定的なところは、あなた(プレイヤー)自身が考えてくださいという形なんです。その外堀を埋めていくものを仮説として、惜しみなく出していこうという考え方で作っています。

──確かに、犯人当てにつながるトリックの中身や、致命的なミスなどの直接的な答はいくら仮説を埋めても出てこないですね。

伊東:そうなんです。最後のステップは、自分自身の頭の中で解いてほしいというつもりで作っていました。

──自分の中で試行錯誤して推理する形といえば、マーダーミステリー的な楽しさもありました。

伊東:最初に江原さんから本作の制作に誘われたときに、マーダーミステリーを遊ぼうと言われたんですよ。そこで、実際にマーダーミステリーを遊んだところ、その体験が昔作った『TRICK×LOGIC(トリックロジック)』と似ていたんです。

自分のストーリーを読んでから概略のストーリーを読んで、そのあとにインターバルを置いてから推理合戦に入る構成がすごく似ていて、なるほどマーダーミステリーはそういう構成なんだと。おもしろかったですし、誘ってもらってよかったですね。

──アナログのマーダーミステリーとはまた違いますが、今までの推理ゲームとは少し違いますよね。プレイヤー自身が推理しているものが、システムとして直接導き出されないというのは新しい体験でした。

伊東:ただ、まったく取り付く島がない、取っ掛かりがないのもよくないとは思ったので、ハズレを含めて仮説をどんどん出していき、その中に正解につながる仮説を紛れ込ませているスタイルにしています。

──推理をするための手がかりや材料になる物自体は多く用意されていますよね。たとえば、その章では使わないようなシナリオでも必ず平面図が用意してあったり、相関図があったり、きっちり用意されているなと。

伊東:雰囲気優先ではありますが……ミステリ小説だと冒頭に平面図が出てきて、そこからイメージが膨らむこともありますよね。そういった、ミステリの雰囲気を感じられる部分は大事にしています。

──謎解きそのものも、難し過ぎず、カンタン過ぎずのよい塩梅だったように感じられました。“問題編”をしっかり見ていると、ちゃんと「あれ? 今の発言おかしいぞ?」、「この行動変だな」とわかるようになっていました。

伊東:問題編を見ている時に、ただ漫然とドラマを見ている感じにはしたくなかったんですよ。かなり削ぎ落とした上で引っかかるポイントを用意して、考えながら見られる作りにしたつもりです。

──問題編でも一時停止をしたり、シーンを戻せたりしますが、“推理編”でも細かく気になるシーンを見返せるようになっていますよね。

伊東:ただ、推理編のほうのリプレイは、あまりユーザーさんに使ってもらっていないような……(笑)。

──そこはやはり、問題編の時点で穴が開くほどじっくり見てしまうからではないでしょうか。自分も、問題編の時点からしっかり解こうと目を凝らしていました。

伊東:推理編のほうで映像を見直す仕組みは、もう少し触りやすくしたかったですね。次があるなら、もっとやりやすくなると思います。これから遊ぶ人は、映像のなかに答えがある、犯人が犯した致命的ミスが紛れ込んでいるので、映像を何回も見直してみるのが解くうえで大事ですよ。

──ゲーム中で“仮説”を立てて行くと論理の道にあるヘックスが埋まっていきますが、すべての仮説を埋めて仮説同士が完全にはつながりませんよね。あれはやはり、最後は自分ですべてをつなげていくという演出なのでしょうか?

伊東:そこまで考えてはいませんでしたが、そういう解釈もできますね。仮説と仮説の間のヘックスが開いているのは、単純に詰めすぎると当たり判定が難しくなるという理由です。

また、別の謎に目移りしないようにしたかったという理由もあります。カンタンなところから埋めるのではなく、なるべく1個の謎に集中して、1つの謎に対して向き合うことを考えた結果でした。少し不便になるかもしれませんが、それで行きましょうという話を開発のハ・ン・ドさんとしています。

最初にハ・ン・ドさんから出てきたアイデアはもっと平面地図的な感じでした。平面上にいくつもの謎があって仮説を埋めていって、マップが広がっていく形でしたね。例えで言うと、日本一ソフトウェアさんが出している『流行り神』シリーズのようなシステムや、Frogwaresさんの『シャーロック・ホームズ』シリーズのように、埋めた要素が枝分かれしていく平面的なUIも考えていました。

ただ、それだとやはりほかの謎に目移りしてしまいます。1個の謎をじっくり考えられるスタイルにできないかというところで、今の形になりました。あとは、論理の路というものがシナリオ上先にあったということもあり、論理の路を表現するのはどうすればいいかと考えて、あの形になっています。

──推理がつながったあとに、選択肢で推理をまとめるパートもありましたよね。あれも、プレイヤーが推理をまとめられるように用意されたのですか?

伊東:あれもよくわからないという意見があるのですが……(笑)。結局、やってみたけど答えは出ないと言うところをメッセージにしているんです。ふわっとした答えしか出してくれないので、これはプレイヤー自身がわかっていないとダメなんだな、というところまで思考を持って行ってもらえるように入れました。

そこまでうまく達成できず、誘導できていないところは反省点です。あそこで1回、自分の推理を整理して「ここが正しいよね」、「あそこは違うよね」と確認してもらったうえで、解決編に進んでもらいたいと思って入れてあります。

インタビュー後編【ネタバレ注意!】

ここからはゲームを完全にクリアした人に向けた、裏話のインタビューを掲載していきます。クリアした人が気になっているポイントや、クスっとくる裏話などをお届けするので、必ず最後までクリアして、“完全に”遊びつくした状態で読んでください。

──本作の100年にわたる真相と話全体に仕掛けられたギミックに驚いた人も多いと思います。そうした部分も含めて、ユーザーさんの反応はいかがでしたか?

江原:驚いてもらえたのであればよかったです。ひとつ懸念があって、本作の実写映像を撮り終わった後に、別の映像作品が公開されて、それが本作と似た仕掛けだったんですね。だから、気づく人が増えるかも……という心配はちょっとしていました。

伊東:作り方としては、本当に最後のギミックありきで作っています。そこに一番のストーリーのテーマをガツンと置こうとしました。とくに、連綿と時代のバトンを渡していく四十間佳乃。そこから、河々見はるか。また、久坂如水から佳乃へと、100年にわたってバトンを受け渡していくことを最後にちゃんと描きたかったんです。

──クリアした方の感想もいろいろと見ているのですが、やはり6章を追えたあとの感想と物語全体のギミックに気が付いた時の感想で、大きく違っているように見えました。

伊東:思っていた以上に、皆さん目を光らせて伏線に気が付かれていますね。できるだけ伏線を張りつつも忘れてもらうように頑張ったのですが、さすがにミステリ好きの人たちがたくさんいらしゃって遊んでくださったので、アレはどうなったんだ……という方が多かった印象です。

──すべての伏線が気になっていた状態で最後までクリアすると、きれいに伏線を回収しきって終わっていますよね。

伊東:もう本当に途中でいったん忘れてくれてもよかったんですよ(笑)。赤椿を追い詰めたぞ、犯人がわかったぞ、というところで終わっていただいても1つの区切りとしてはアリだと思っていました。

ですが、思っていた以上にみなさん「これで終わりじゃないだろう?」と考えていただけていたみたいで、とてもありがたいことです。

──ゲームからの挑戦状ではないのですが、システム的にもプレイヤーが探偵気分になれますからね。そこで、いろいろ考えて遊ぶ人はハマって、伏線をしっかり覚えていたのかもしれません。

伊東:いや、本当にみなさん探偵ですよ。すごい! 「バレてる!」と思いながら感想を見ていました。アレはどうなったんだ、これはどうなったんだ、という感想があったうえで、最後のギミックに気が付いて「なるほど、伏線が回収された!」となっている方もいらっしゃいましたね。

つぶさにあれこれ見るシステムになっていたからこそ、細かいところをしっかり覚えていてくださったのかもしれません。

──ちなみに、作中で語っていないような設定はありますか?

伊東:江原さんからできればどこかに入れて欲しいと言われていて、結局入れられなかったものがあります。それは、梶裕貴さんが演じる西毬真琴に関してです。西毬真琴がどういった素性の人物なのかをもう少しちゃんと描きたかったところはあります。用語解説の最後の最後でちょっとだけ書かれているのですが、本当は西毬真琴がどのような人物かをしっかりお話できればと考えていました。

──西毬真琴はものすごく印象に残りました。

伊東:彼のシーンは、僕も現場で初めて見てビックリしました。他の役者さんも、みなさん「おおっ!?」と言っていましたね。

たちばな:梶さんも爪痕を残しにきたなという感じで、堂々と演じられていましたね。和やかに撮影していましたけど、何か存在を残したいという想いで来てくれたんだなと。逆に、その気合がうれしかったです。

──ゲストキャストは梶裕貴さんのほかに、かな子役の麻倉ももさんと、四十間あやめ役の香川愛生さん、キャスター役の青木瑠璃子さんがいらっしゃいましたが、みなさん専門の俳優の方とは違ったインパクトがありました。

たちばな:すでにチームができているところにアウェーな感じで入ってくるので、そういう意味ではすごく大変なんですよ。麻倉ももさんも、声優で実写のお芝居もやってみたかったということでチャレンジしていただけました。かな子のキャラは主人公っぽいところもあって、朝ドラの主役みたいでしたね。

──みなさんとても素晴らしい演技をされていましたが、シーンによってはアドリブなどもあったのでしょうか?

たちばな:アドリブは少ないですね。そこはデリケートで、やってはいけないと封じていたわけではないのですが、僕らのわからないところでネタバレになってしまう可能性もありましたし、そこの線引きが難しかったんですよ。

何かちょっとしたことで、言い回しを1つ変えるだけでも台無しになってしまう可能性があったので、わりとそのまま頑張ろうというのはベースにありました。どちらかと言うと、演じ方。同じ喜怒哀楽でも、いろいろな揺れ幅があるところでの勝負という感じでしたね。

とくに、推理を失敗した時のバットエンドのパターンでは、撮影するうちにだんだんとみんなが遊び始めていましたね。ふざけるわけではなく、デフォルメしたおもしろさを次第にぶち込んで来るようになりました。アドリブっぽく見えるのですがアドリブではなく、お芝居でアドリブっぽく見える演技が増えていましたね。

──推理に失敗した時のムービーは本当に何とも言えず、いたたまれない空気が出ていましたね。

たちばな:バッドエンドのシーンは、桜庭ななみさんがへこんでいました。本当に辛くなるみたいですよ。逆に、ななみさんに向かって「自分じゃない!」と怒るほうは楽しくて仕方がないという。ぷんぷん突っかかっていくので、感情を発散できるから楽しかったみたいです。

──あそこまで全員から責められると、本当に辛くなりそうですね。ちなみに、今回のゲーム中で使わなかったシーンなどもあるのでしょうか?

江原:使っていないアングルはいっぱりありましたね。

たちばな:よく言うのが、撮影したなかから10分の1くらいまでは捨てるんですよ。ゲーム中で使われている映像がバッドエンドを含めて8.5時間なのですが、実撮影時間はその3.8倍、だいたい4倍ですね。

ざっくり言うと、撮影時間の400時間のなかでカメラが回っていたのが40時間。そこから8.5時間が完パケ(最終的にゲーム中で使えるようになった状態)になっているので、それ以外は素材として捨てています。それはアングルが違っていたり、NGだったりもするのですが、そういうものもある種潔く捨てることで完成しています。

コロナ禍でなかったら、映画的な上映会でスタッフやキャストを集めてオールナイトで1本上映できたらいいね、みたいな話をしていました。

──実際に、第10回北京国際映画祭では『LATE SHIFT』が上映されていましたね。観客の反応で選択肢の分岐が決まるという珍しい形式の映画でした。

たちばな:いつか、そういうクリアした人がもう一度ストーリーだけを楽しむようなイベントが成立すればいいですよね。1本の映像として一気に見たときに、ストーリー的な感動が映画的に深く味わえるようにもなっていると思います。

江原:ゲーム体験を優先して作っているので、そのまま繋いだだけでは映像作品にはなりづらいかもしれません。そういうことをやる場合は工夫が必要ですね。

──ゲーム体験と言えば、第5章は脱出ゲームのようになっていてほかのシナリオと毛色が違いますよね。あそこは、どのような狙いで入れられたのでしょうか?

伊東:まさにその通りで、毛色を変えようと思って入れました。あそこは、4つ連続でミステリの犯人当てをやったあとに、ドラマ的にも佳乃が窮地に立たされるシーンが欲しかったんですよ。そこで、久しぶりに四十間家に戻ったら監禁される話がいいかなと。

江原さんのお知り合いで平井真貴さんというリアル脱出ゲームを作られているディレクターさんがおりまして、彼にお願いして脱出ゲームにしました。あそこでちょっと空気を変えて、全体としてのゲームを構成しています。

──5章は、すごく昔のファミコン時代にあった推理ゲームを思い出すようなイベントでした。よく、3Dダンジョンが出てきた時代がありましたよね。

伊東:ありましたね。まさに、あの感じを狙っています。ただ、実写で脱出ゲームをやるというのはなかなか苦労しました。

江原:あの時は、座敷牢チームと別のチームで映像チームが分かれていましたね。

たちばな:メインの撮影は一緒にやって、次の日の午前中だけ僕がそちらのチームにつきました。素材のパーツ撮りの時にチームが分かれていたんですよ。

お芝居の部分を撮り終わったあとの深夜で、そこが撮影のピークオブピークだったのでよく覚えています。深夜にあのシーンを撮り終わって帰ってから、また1時間くらいの仮眠で現場に戻って合流していました。

たちばな:あそこは開発のハ・ン・ドさんと平井さんがすごく頑張っていましたが、本当に大変でしたね……。映像側と打ち合わせは重ねつつも完成図が見えないこともあり、そこのすり合わせが一番大変でした。もっとも打ち合わせが多かった章だと思います。

──深くは語らずとも映像で見てなんとなくわかるシーンがよかったです。灯篭流しのシーンも感動的でした。

たちばな:あの人はどうしたんだろう……という話をどこで回収するかという議論をしたなかで、あのシーンがあれば、説明しなくてもわかるだろうということで書きました。

江原:あのシーンは、本当にテイク数を撮りましたね。前の灯篭がちゃんと流れてくれないんですよ。

たちばな:ぶっちゃけて言えば、最終的にはCGで動かしています。あの撮影現場も本当に大変で、日暮れ時に美術制作スタッフが何人かごとに立ち、流れてきたのを網を用意して回収しました。

流すチームと、それをキャッチするチームがいて、そういう意味ではアナログなのですが、河が広くて……。しかも、流れていくのが遅かったのですぐに灯篭が追い付いちゃうんですよ。「近くない?」みたいなツッコミもされました。

──確かにきれいに流れていかないと台なしなシーンですからね。

江原:午前中は水量が多かったんですよね。4章は午前中に撮影したので、すごく早く流れていたんです。そのあとに夜のシーンで撮影したら、今度は遅くて流れなかった。

たちばな:前日に雨が降るかどうかで水かさの量も変われば流れる早さも変わるのですが、今回はそういった自然を相手にしたものが多かったですね。そこが結構ヒヤヒヤで、出たところ勝負な感じでした。

──撮影するほうは本当に大変だったと思いますが、そういった苦労話はファンも興味がありそうです。ほかにもありますか?

江原:基本的に寒かったんですよ。どこもかしこも寒かった(笑)。

たちばな:寒かったですね。寒くて、眠くて……。全体的に大変だったのは間違いないです。笑って済ませられるエピソードとしては、河々見はるかのサインかな。

実は、河々見はるかのサインを桜庭さん自身に作ってもらったんですよ。最初の書店でサインをするシーンのために、河々見はるか自身になったつもりでサインを考えてもらって、すごく頑張って作ってもらいました。

ところが、あまりちゃんと映ってないんですよね。「本当に考える必要ありました?」と言われました(笑)。そういった隠れた努力を俳優陣にしてもらっています。

チームみんなの仲がすごくよかったので、それが本当に何よりでした。とくに、真飛聖さん、松本若菜さん、桜庭ななみさんは三姉妹のように本当に仲がよかったですし、横山めぐみさんも筒井真理子さんもみんな仲がよくて、本当に現場は楽しかったです。真飛さんがとてもおもしろい方で、結構ムードメーカーみたいな形でしたね。

──こういうゲームは映像が大切ですが、俳優さんの熱演は現場の仲のよさがあってのものだったのですね。

たちばな:ただ、やっぱり大変なところもありました。とある犯人のセリフがラスト滅茶苦茶多いじゃないですか。あれ、実は撮影直前に増えたんですよ。いろいろな辻褄を合わせたり、ちゃんと説明したほうがいいなと言うことがいくつか出てきて。

キャストの方に本当に申し訳ない状態だったのですが、丁度天候でスケジュールが変わるかもしれないということが重なって、そのキャストの方にとっては死活問題になったんです。もしスケジュールが変わったら、そのキャストの方はセリフが覚える時間が取れるので、私もできればそうなってくれればと思ったのですが、結果そのままのスケジュールで続行することになってしまって。そのキャストの方は、心の中で「雨降れ」と願っていたそうです。

伊東:あと覚えている話としては、女流棋士の香川愛生先生がバットエンドで佐野岳さんをビンタするシーンがあるんですよ。そのビンタができないといって苦労されていました。人を殴ったことがないから殴れないと。

たちばな:あれはおもしろかったですね。どうやって叩けば痛そうに見えて、実際には痛くないのかという話をしていたのですが、横で見ていた平岡祐太さんが「(将棋みたいに)2本指でピシッて殴ったらいいんじゃないですか」と言っていたのがツボにはまりました。人をぶつのは、あのシーンが人生初だったそうです。

伊東:優しい方ですよ。

──では、最後にインタビューを読んだ人に向けたメッセージをお願いします。

江原:そうですね、発売からしばらく経ったのでこれまでとは少し違う言葉で言わせてください。クリアされた方からいただいたお言葉の引用なのですが、「上質なドラマや謎を解きたい気持ち。そういったものに飢えている人にオススメしたいゲーム」です。

すでに、遊んでくださった方は本当にありがとうございます。レビューやレポートはできる限り拝見していますし、アンケートも隅々までチェックしました。褒めてもらっているところも、いまひとつだったよねと言われているところも把握しています。それに対して、できることはしていきたいと思っています。

伊東:遊んでくださった方は本当にありがとうございます。いろいろと参考になる意見もいただきました。また推理ゲームを作る機会があればぜひ作りたいと思っていますので、どんどんご意見ください。まだ遊んでいない人には、ミステリが好きな人、アドベンチャーゲームが好きな人にはもちろん遊んで欲しいと思っています。実写のアドベンチャーゲームとしての懐かしい雰囲気もありますし、新しい試みもいくつかありますので、そういうところを楽しんでいただけるとうれしいです。

たちばな:遊んでくださった方は、本当にありがとうございます。実写ゲームというものに自分がトライできたことも含めて貴重な体験で、それを一緒に共有できたことが本当にうれしいです。こういう実写ゲームがまた作れればなと思っておりますので、ぜひ感想をSNSなどで書いてもらえたらうれしいです。

本作はストーリー重視で、ゲームのおもしろさとドラマ的なおもしろさのよいところ取りできるか。映画とゲームのよさを合体させるかというところにチャレンジした作品です。なんとなくスケール感の大きいところもありますが、両方のよさを合わせることはなかなかないと思っているので、まだ遊んでいない方はぜひ手に取って体験していただきたいです。よろしくお願いします。

※画面はすべて開発中のものです。

© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Developed by h.a.n.d., Inc. Story by Nemeton

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります