今なおプレイヤーから支持される『バーチャロン』3タイトルの思い出をライター・編集が振り返る!

- 公開日時

- 最終更新

11月27日にPS4用ダウンロードソフト『電脳戦機バーチャロン マスターピース 1995~2001』がセガゲームスより配信されます。

『電脳戦機バーチャロン』は、セガが1995年に発売した、世界初の対戦型3Dロボット・バトルアクションゲーム。ダイレクトな操作感とハイ・クオリティなゲーム性、カトキハジメさんの手によるスタイリッシュなバーチャロイドの存在感が噛みあい、大きな支持を得ました。

本作『マスターピース 1995~2001』には、『電脳戦機バーチャロン』、『電脳戦機バーチャロン オラトリオ・タングラム ver.5.66』、『電脳戦機バーチャロン フォース』の3タイトルを収録。いずれもネットワーク対戦に対応し、通常のランキングマッチに加えて、ルーム内でのトーナメント戦やリーグ戦、チーム戦を行える機能を楽しめます。

ソフトの配信を記念して、ライター・編集スタッフが当時の感想を交えながら振り返ります。

『マスターピース』に収録された3作品をプレイバック! 文:BEN

『電脳戦機バーチャロン マスターピース 1995~2001』には、当時ゲームセンターをにぎわせた『電脳戦機バーチャロン』を含めたシリーズ3作品が、すべて収録されている。株式会社タニタがクラウドファンディングを募ってツインスティックを制作し、話題となったことも記憶に新しい。

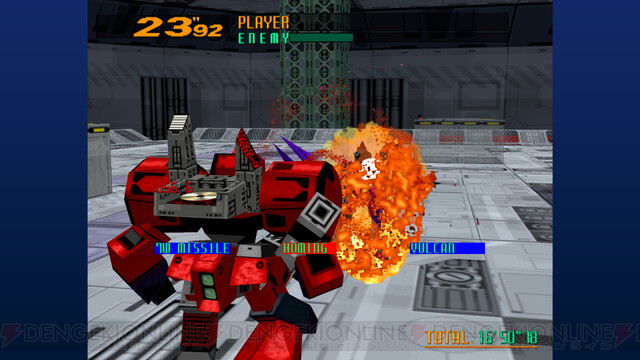

『電脳戦機バーチャロン』

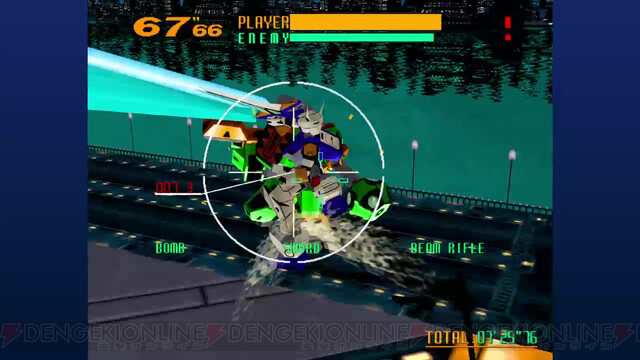

『バーチャファイター』などの3D対戦格闘が大いに盛り上がりを見せていた1995年。そんな中、突如現れた3Dロボットアクションこそが、この『バーチャロン』でした。フィールドをスピーディに駆け、バーチャロイド同士が戦うという、対戦ゲーム愛好家はもちろん、ロボットアニメ好きにとっても夢のようなゲームが登場したと記憶しています。

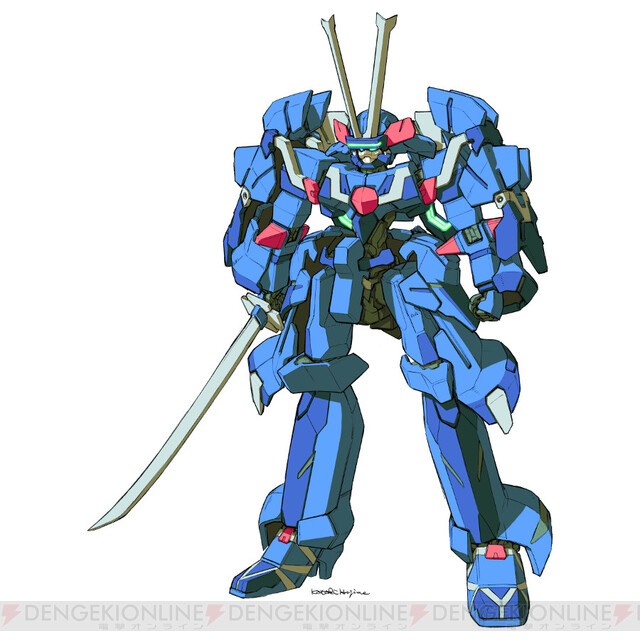

何よりも本作の訴求力となったのは、『機動戦士Vガンダム』などでおなじみのメカニックデザイナーであるカトキハジメ氏がバーチャロイドのデザインを手掛けていたこと。氏のデザインしたバーチャロイドはスマートで、3Dポリゴンで表現されたゲーム内でなお、輝きを放っていました。そんなバーチャロイドたちは個性豊かで、各機体を操作するだけでも大興奮したものです。

バランスタイプのテムジン、格闘タイプのアファームド、体力減少時にパワーアップする女性タイプのフェイ-イェンなど、多彩なバーチャロイドに心が躍りました!

また、操作方法も当時の対戦ゲームとは一線を画すもので、操縦桿を彷彿とさせるツインスティックによる操作が特徴です。当時の流行である対戦格闘の操作といえば、スティック+複数のボタンによる入力が一般的。しかし、本作ではスティックを傾けることで移動、ジャンプ、しゃがみなどを行い、スティックに設けられた各ボタンを押すことで射撃、格闘、ダッシュの操作が可能になります。

この独特の操作方法により「まるでロボットを操縦している!」と思わせてくれました。特に大型筐体でのプレイは、あたかもロボットの操縦席に座っている感覚で、かつてない体験を味わえたものです。

アクションも多彩で前ダッシュ、横ダッシュ、後ダッシュ、しゃがみ、ジャンプで、それぞれ攻撃方法が変化。相手との距離や、高所にいるかどうかなどで攻撃方法を変え、戦況に合わせて立ち回る戦術性の高さは、このころから基礎ができていました。当時から完成度は高く、今なお色あせない作品。『マスターピース』でも、ぜひプレイしてほしいですね!

個人的にお気に入りのバーチャロイドは、装甲が貧弱なバイパーII。ホーミングビームとS.L.Cダイブのアクションで、18連勝ほど記録したのはいい思い出です。

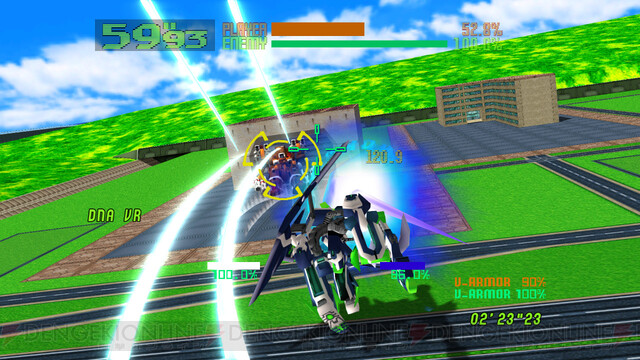

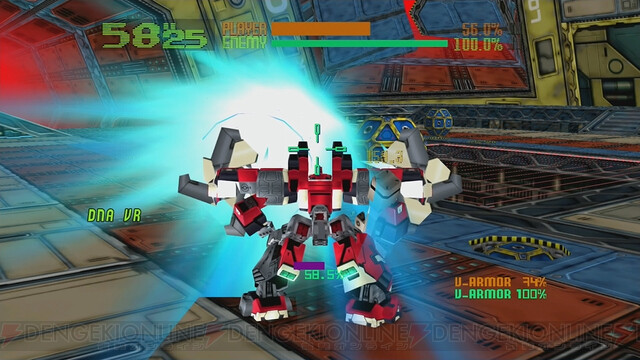

『電脳戦機バーチャロン オラトリオ・タングラム』

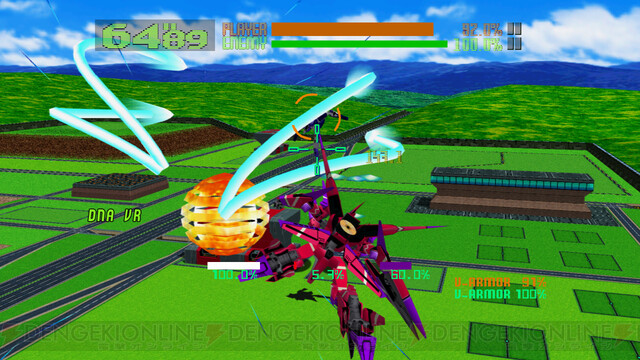

『バーチャロン』稼働から3年、大幅な進化をとげた第2弾が『オラトリオ・タングラム』です。グラフィックが大幅に強化され、ステージの質感、バーチャロイドのディティールにいたるまで、ひと目で進化の度合いがわかるほどでした。

アクション面でも、ダッシュ中に方向を変える“バーティカルターン”や、ターボボタンと攻撃ボタンを同時押しする“ターボ攻撃”など、戦術の幅を広げる要素がズラリ。より高度なテクニックを競える対戦ツールとして、作品に磨きがかかったと言えます。

個人的には、この作品の戦闘システムがもっとも好みで、時間とお金をかけてゲームセンターに通い詰めたのはいい思い出です。テクニックを鍛えれば、それに応えてくれるかのようにバーチャロイドが自由に動き、勝利をつかめたような気がします。

氷の龍を召喚するエンジェラン、死神を彷彿とさせるスペシネフといった、ファンタジー色の強いバーチャロイドも参戦しました。

バーチャロイドには“特殊技”が搭載された機体も。特にドルドレイの巨大化アクションは衝撃的でした。

この作品で不動の人気を築き上げ、2000年には3機のバーチャロイドとステージを追加した『電脳戦機バーチャロンオラトリオ・タングラム Ver.5.66』が稼働。ゲームバランスが調整され、より奥深い対戦が楽しめました。

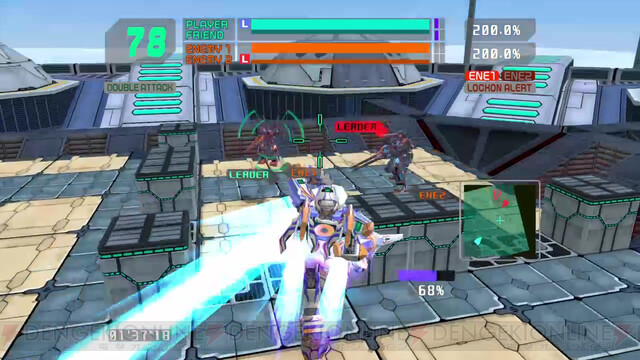

『電脳戦機バーチャロン フォース』

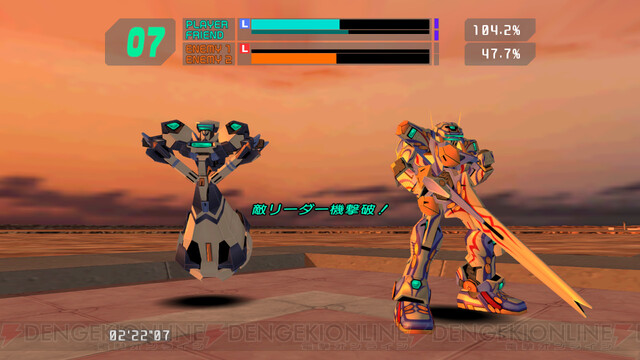

そして、2001年にはシリーズ3作目となる『フォース』が稼働。従来のシリーズでは1対1の対戦形式でしたが、この作品では2対2のチームバトル形式になったのが大きな特徴です。これまでは、「いかにして、相手機体のライフを減らすのか?」という点を考えればよかったことに対し、僚機にも気を配る必要があるというチームプレイが必須になりました。

この対戦形式の変化は、共闘するために友人を誘ってゲームセンターへ行くという、新しいゲームライフの始まりともなったように思います。もちろん、見知らぬプレイヤーとの共闘も楽しく、そこで新しいコミュニティが生まれるなど、本作を通じて友人が増えたプレイヤーも多いのではないでしょうか?

自機や僚機のライフが減少したら、味方に急速接近して互いのライフを分け与える新システム“レスキューダッシュ”。戦闘だけでなく、回復行動でもチームプレイを感じられました!

シリーズ3作品を振り返ってきましたが、いかがでしたでしょうか? 本作『マスターピース』はオンラインに対応していますので、当時ゲームセンターで熱くなったプレイヤーは、ぜひとも手軽に対戦を楽しんでみてください。もちろん、これからプレイするという人でも大丈夫。ツインスティックがなくても、キーコンフィグで快適なプレイを楽しめますよ!

3タイトルともに別の楽しみ、思い出がある! 文:kbj

学校の知り合いが、ゲームセンターで体を揺らしながら、スティックをにぎって遊んでいたのが初代『バーチャロン』でした。メカアニメやロボットゲームが好きだったこともあり、すぐにプレイ。友だちと対戦したり、知らない人に教わったりと、夢中で遊びました。バイパーIIを使っていたため、まわりのアファームドやライデンを相手に、神経をすり減らしながら対戦していました。

新宿スポーツランド西口店(現クラブセガ 新宿西口)はメッカで、遠征にも行きました……が、井の中のバイパーIIだったことを知り、機体と心をバキバキに折られて退散したのも今ではいい思い出です。

『オラトリオ・タングラム』は近場になかったので、行かなかった場所にも通うように。機体はバイパーIIの後継機のサイファーで、優秀なダガーをまきつつ、S.L.C.ダイブや空中ダッシュ近接を当てることに無駄に燃えていました。

使えるお金が限られていたので、うまい人のプレイを後ろから見て学ぶことも大変ながら楽しかったですね。

当時あったゲーセンノートを活用し、知らない人と時間をあわせて対戦大会を開いたこともありました。それこそ、先ほどのスポランの大会に出たことも。相当に疲れたようで、終わった時に手はガクガクで足もガタガタでした。

『フォース』では2on2のタッグとなり、これまで戦っていた知り合いが味方になるという新たな楽しみが生まれました。自分の機体はサイファーの後継機種・マイザーをチョイス。やっぱり好きなので!

AC版『フォース』の特徴として、磁気カードを使って、パイロットや機体データを記録していたことがあります。ただですね……自分がこういうカードをよくなくすんですよ。3枚目をなくした時には、自分にキレそうになりました(苦笑)。

ただ、再度プレイしていた時に、急によくわからない機体が支給されたんです。武士のような機体・景清でした。わからないまま乗ってみたら、マイザーとはまったく違うプレイ感でそれはそれで楽しかったです。ちょうどネットによる攻略などが広がり始めたころでうっすらと知っていた人もいたようで、知らない人から急に話しかけられたこともありました。

そんな当時の思い出がよみがえる『マスターピース』。プレイヤーごとに、タイトルごとのさまざまな思い出があると思います。さらにネットワーク対戦が実装されているので、家にいながら他のプレイヤーとの対戦もできるのです。ロボアクションとしてだけでなく、対戦ゲームとしてももちろんよくできているので、以前楽しんでいた人だけでなく、タイトルは知っているが遊んだことがないという人にもオススメです。

高すぎる自由度にハマった『バーチャロン』 文:コジ

『バーチャロン』は、アーケードゲームの大型筐体でリリースされたゲーム。ツインスティックと呼ばれる2本のスティックを握って操作する対戦型アクションシューティングです。

当時は学生で1プレイ200円というやや躊躇(ちゅうちょ)してしまうプレイ料金でしたが、バーチャロイドのスピードの速さと動きの自由度の高さに心を奪われてハマってしまいました。ニュータイプ気分に浸れるゲームとでもいいましょうか。ガンダム世代にはたまんないですよね、こういうの。

私がよく通っていたゲームセンターは、新宿スポーツランド西口店。夕方ごろになると毎日のように学生やサラリーマンが筐体の周りに尋常じゃないほど集まってきて、1回プレイするのにも苦労するほど大盛況だったのはいい思い出です。

ゲームの盛り上がりっぷりがすごくて各地のゲームセンターで毎週のように大会が開かれていたので、仲よくなった常連さんと一緒に参加したりしていました。

今のようにネットがあまり普及していない時代で、なおかつ高すぎる自由度。これまでこの手のゲームがなかっただけに当時は皆が手探り状態で、積極的に動いた方がいいのか、はたまた最低限の動きでじっくり立ち回ったほうがいいのか、さえもわからない。そのため、それぞれのキャラの攻略状況によって猛威を振るったキャラがころころと変わっていたイメージがあります。

リリース直後に強かったのはファランクスからのコンボが強力だったドルカス。みんなが徐々に操作に慣れ始めてきたころに“バッタ”と呼ばれる回避行動が強かったバイパーIIが台頭。そのあと次第にテムジンやアファームドの強さが見いだされてきて、“漕ぎ”と“ノールックマイン”で立ち回りが確立されたバル・バス・バウが後半で一気に上がってきた感じでしょうか。

“バッタ”というのはジャンプからすぐに着地を繰り返す立ち回りのこと。バッタがピョンピョンと跳ねるような見た目なのでそういう名前が付けられたのだと思います。空中の移動性能が高かったバイパーIIは低いジャンプでもわりと横方向へ移動できたので、相手の攻撃を上下左右にかわしやすかったというわけです。

“漕ぎ”というのは、ツインスティックを両方とも同じ横方向に倒して、そのまま同時に前後に繰り返し入力する方法。オールを漕ぐような感じなのでこの名前が付きました。この操作でなぜか移動スピードが上がるキャラがいたんですよ。地上の移動スピードが上がるのがベルグドルで、空中の移動スピードが上がるのがバル・バス・バウです。

バル・バス・バウなんてそれまではかなりきつい最弱クラスの筆頭だったんですよ? それが地道なテクニックの開発で最終的には強キャラにまでなってしまいました。

他にも、ベルグドルの逆旋回ナパームとかテムジンのビームライフル連射とか開発されたテクニックは数知れず。こういう思いもつかないような操作で起こる奇妙な現象をいろいろと発見し、それをテクニックとして使えるレベルに昇華させていったプレイヤーの皆さんの情熱がすごかったです!

『バーチャロン』の仕様かバグかわからないシステムが絶妙! 文:ゴロー

忘れもしないあの高揚感……。バーチャロイド、戦闘BGM、システムボイス、SE、エフェクトなどすべてがかっこよく、初めてプレイした時は鳥肌ものでした。特に「Get Ready」からテムジンの戦闘BGM『in the blue sky』の流れは神がかっていて、今聞いても「キュイーン」というダッシュ音が脳内再生されます。

当時、私は地元のゲーセンで『バーチャファイター2.1』に夢中だったのですが、筐体を見た時に「これはやるしかない!」と迷わずコインを投入。小学生のころからロボットアニメを見ていたのもあり、 “コックピットに入って戦う”ことは憧れだったんです。

他の常連も続々と『バーチャロン』に流れてきて、そこからはみんなで対戦しまくる日々に。最初のころはテムジンをガンダムに、バル・バス・バウをジオングに見立ててガンダムごっこ的なノリで遊んでいたのですが、駆け引きの楽しさに目覚め、いつしか周りも本気で取り組むようになっていました。

『バーチャロン』に限らず、当時はゲーセン間で道場破り的な風習があって、常連を引き連れて他のゲーセンに腕試しにいくことがちょいちょいありました。初期は後出しじゃんけんで勝てることに気づき、みんなと色々なゲーセンへ殴り込みに行ったものです。

もちろん返り討ちにあうこともあり、そんな時は課題を持ち帰って仲間同士で対策を練ってからまた挑みに行きました。今思えば、この風習って『ビー・バップ・ハイスクール』や『ろくでなしブルース』の影響が大きかったような気も。

なんだかんだで『バーチャロン』ガチ勢(自称)だった私は、地元ゲーセンの常連と都内へ遠征することに。『バーチャ2』の時もそうでしたが、都内はやたらレベルが高く、高確率で収穫を得られます。

私はアファームドを使っていたのですが、そこで出会った師匠(勝手に呼んでいるだけ)に翳楼(かげろう)というテクニックを伝授してもらいました。一言でいうと、接近戦でシャアザク顔負けの機動力が備わるというものです。同キャラ戦で翳楼を使った接近戦を見せてもらった時は、あまりに別次元で感激した覚えがあります。

翳楼もそうですが、初代『バーチャロン』がイチオシの理由は、バグか仕様かわからないシステムを利用したテクニックが絶妙なところです。とあるプレイヤーが突然発見し、それが口コミで広まり、今度はそのテクニックに対抗するための戦術が新たに生まれる……まったく面識がない人ともこういう繋がりがあって、素晴らしいコミュニティだったと思います。

本当にいい思い出ばかり……と言いたいところですが、“漕ぎ”だけは正直はらわた煮えくり返りました。

自分の心を掴み続けているライデン 文:シュー

ロボットアニメがテレビを席巻してた時代に小学生だった僕からすれば、『バーチャロン』のようなロボット対戦ゲームは夢でしたし、動いているのを観ているだけでも、ただひたすらに格好よかった。

けど、実際動かしてみると、あの当時ゲーセンでバリバリ遊んでた人たちのようにはいかなかったんですけどね(笑)。

正直言うと僕はアーケードでの対戦経験が少ない、主に家庭用で友だちと遊んでいた少し下の世代です。なので、当時のはやり廃りやテクニックなどには疎いのですが、あの独特のダッシュ音やロマンと個性の塊のバーチャロイドたちなど、唯一無二のゲームデザインとスピード感に、いまなお取り憑かれてる一人です。

なかでも、僕の心をずっと掴んでいるのがライデン系列。展開式の肩部レーザーキャノンなんて、最ッッッッ高のギミックじゃないですか! 見た目に違わない鈍足、重装甲にゲーム内でもお世話になる一撃必殺の高火力! その実直さがとてもいい。スライド時のホバー感も!

なんといっても肩部と脚部のゴツさと相反する腰とのバランスがたまらないんですよね。だからグリス・ボックじゃダメなんです。あの腰を落としたズシっとした構え方と安定感はライデンじゃなきゃ。今日までの僕の中の重装甲重火力ロボ像は、ライデンといっても過言じゃないほど強いイメージと影響力を与えてくれました。

もちろんゲームでも使う機体はライデンのみ。一時期、学生時代特有の厨二病的な好みから、スペシネフにも浮気したこともありますが、やっぱり“バイナリー・ロータス(レーザーの呼称)”の爽快感には勝てませんでした。

ダッシュ方向が被った瞬間の「当たる!」の感覚。進行方向にうまく置いておけた時のしてやったり感。そして、お約束の開幕ぶっぱ。

すごく浅い所での対戦経験で申し訳なくなりますが、こんなカジュアルプレイヤーな僕でもロボットの操縦感覚、爽快感を楽しめたのが『バーチャロン』なんです。また、あの電脳空間、戦場に帰りたいと思っています。

(C)SEGA CHARACTERS (C)SEGA/AUTOMUSS

CHARACTER DESIGN:KATOKI HAJIME

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

『電脳戦機バーチャロン マスターピース 1995~2001』公式サイトはこちら

『電脳戦機バーチャロン マスターピース 1995~2001』公式Twitterはこちら

電脳戦機バーチャロン マスターピース 1995~2001

- メーカー:セガゲームス

- 対応機種:PS4

- ジャンル:アクション

- 配信日:2019年11月27日

- 価格:4,500円+税