『バーチャロン』3作品を開発陣が振り返る! 機体の作り方やバランス調整、さらにステージ秘話も飛び出す

- 文

- BEN

- 公開日時

セガゲームスから11月27日に配信されるPS4用ダウンロードソフト『電脳戦機バーチャロン マスターピース 1995~2001』。本作を手掛ける開発スタッフへのインタビューをお届けします。

本作『マスターピース 1995~2001』には、『電脳戦機バーチャロン』、『電脳戦機バーチャロン オラトリオ・タングラム ver.5.66』、『電脳戦機バーチャロン フォース』の3タイトルを収録。いずれもネットワーク対戦に対応し、通常のランキングマッチに加えて、ルーム内でのトーナメント戦やリーグ戦、チーム戦を行える機能を楽しめます。

インタビューしたのは、開発当時から制作に携わるスタッフ陣。当時の思い出や苦労話、制作秘話など、ファンにはたまらない内容となっています。

なお、インタビュー中は敬称略。

仕様書なんてない!? 自由な開発環境が生んだ演出の数々

――まずはじめに、かかわられたシリーズタイトルと担当部分について教えていただけますでしょうか?

寺田:『バーチャロン』から『フォース』まで、モーションを担当しました。『バーチャロン』の初期は、モデラーとモーション担当が分かれていなくて、1人1キャラクターを作る体験をしました。

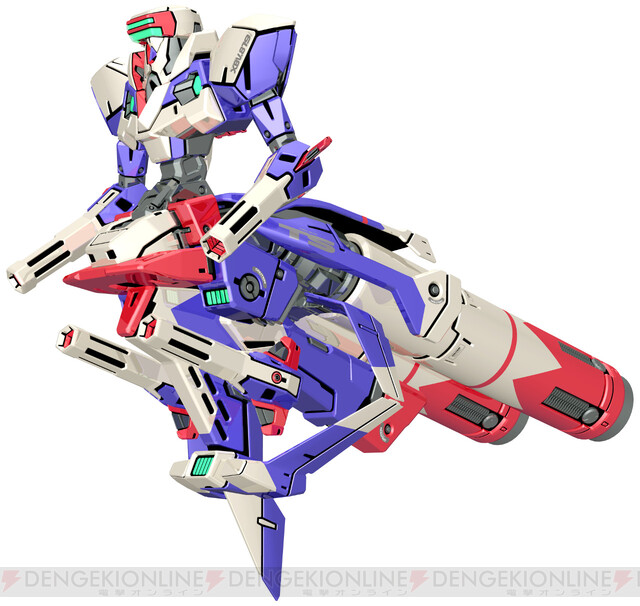

『バーチャロン』では少しお手伝いをした程度で、『オラタン』からはテムジン、ドルドレイ、『フォース』では引き続きテムジン、そして景清(カゲキヨ)ですね。これ以外にも、他のバーチャロイドのモーションや近接攻撃などを担当しました。

森:私は『オラタン』から参加して、コンシューマで発売された『電脳戦機バーチャロン マーズ』までかかわりました。そこからは『バーチャロン』シリーズのデザイン管理係といった感じですね。主にハイエンドモデルをモデリングしてましたので、パブ用に絵素材を出すなど、プラモ開発を含めて『マーズ』開発終了から今日までずっと『バーチャロン』のデザイン管理をしています。

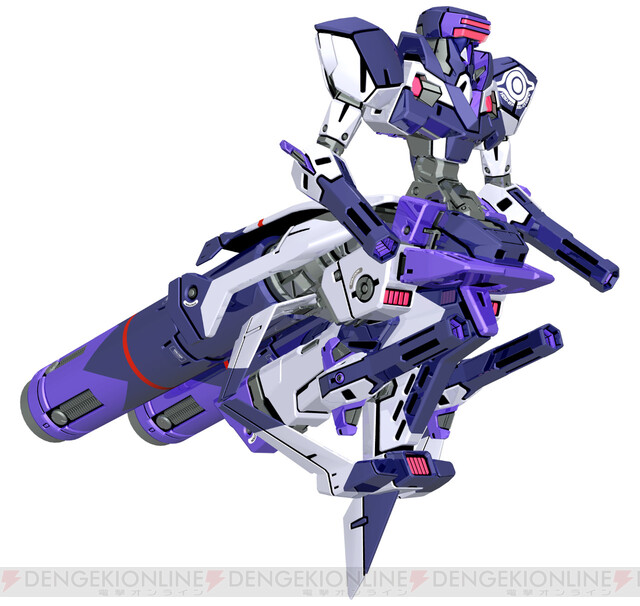

ゲーム内ではバーチャロイドのモデリング、モーション、『オラタン』では「ライデン」をメインにバル・バドスのモーションなど、スポット的に一部機体のプレイモーションなどを担当していました。『マーズ』では、バーチャロイドの演技部分のモーションを、ほぼ1人で担当しました。

亙:私はプロデューサーという名の雑用係です。以上!(笑)

石畑:私は雑用ではなくプログラマーを担当し、『バーチャロン』からスタートしてAIやリプレイなど細かい点を担当しました。『オラタン』からは描画周り全般、2D周り全般、そして武器などが中心に携わりました。『フォース』では、メインプログラマーとしてかかわっています。

成毛:『バーチャロン』から『マーズ』まで、すべてかかわりました。『バーチャロン』の最初のハイモデルは僕が作りまして、ゲーム中に白黒で表示されるのですが今見ると顔から火が出るほど恥ずかしい(笑)。

そこから代替わりをして、森さんがクオリティアップを図ってくれています。また、コンティニュー画面や発進シーンの演出を勝手に作りました(笑)。

――もともと発進シーンはなかったんですか?

成毛:ないですよ。でも、絶対に演出として入れたほうがカッコいいから入れました(笑)。

亙:『バーチャロン』は仕様書がないですからね。

成毛:提案して「それはないだろ」という時の亙さんは渋い顔をするので、やめるんですけどね(笑)。

ゲームが始まる前のテクスチャーのロード中に、ワイヤーフレームでバーチャロイドが表示されるのですが、あの画像も作りました。ちなみに、あのワイヤーフレームの画像を表現するレシピは自分が持っているので、最新のバーチャロイドが追加されたとなったら、同じようなものを作ることは可能です。

――今回『マスターピース 1995~2001』を発売するにいたった経緯を教えてください。

亙:『電脳戦機バーチャロン×とある魔術の禁書目録インデックス とある魔術の電脳戦機』を出した後に、株式会社タニタさんからツインスティックを作るというお話を聞いたんです。

それなら支援策があったほうがいいと考えて「3部作を移植する?」と部署内で提案したのですが、一度ボツになりました。半年後くらい経って、社長からGOサインが出て発売することになりました。最初から動けていれば……!(苦笑)。

――ゲームのベースとなるのは、過去にダウンロード版として発売された『バーチャロン』、Xbox360版の『オラタン』と『フォース』になるのでしょうか?

亙:だいたいそうですね。カラーエディット機能も入っています。

――ツインスティックは2度目のクラウドファンディングで目標達成し、根強いファンがいることを証明したように思います。

亙:決して安くない買い物ですからね。このツインスティックを購入するプレイヤーは年齢的にも家族がいると思うので、家族会議でどう納得させたのかなと(笑)。

――以前に発売されたものと比べて、今回のはやや横に長いですね。

亙:ブラストシティ筐体に収められるような寸法になっています。こうするのが今回のデバイスの個性だと、タニタさんがおっしゃっていました。

『電脳戦機バーチャロン』でこだわったのはAIやポリゴンモデル

――それでは『バーチャロン』制作時の思い出をお聞かせください。

石畑:若いころに最初に携わった作品なので、すごく思い入れがあります。今でもゲームセンターに行くたびに「自分が作ったものが世の中に出ている」と思い出します。きつかったことは特になく、当時は作っているのが楽しかった!

成毛:AIは初代『バーチャロン』が一番おもしろかったのでは?

石畑:意図はしてなかったけどね。当時AIの学習が流行していたので、いろいろ勉強して試していた記憶があります。

成毛:『オラタン』は他のメンバーがやっていて、あまり上手じゃない開発メンバーに教えながらプレイさせていたんだけど……それほどは強く成りきらなかった。『フォース』になると、理詰めのガチ度MAXプログラマーが担当したことで、AIが強くなりすぎたことを覚えています。

寺田:背中に目があるんじゃないかというくらい。背後からレーザーを撃っているのに、ダッシュで避けちゃうから「そりゃないよ」って(笑)。

成毛:『バーチャロン』のAIは人間っぽいというか、もっともおもしろいポジションになっています。

石畑:『バーチャロン』は、1ステージごとにプレイヤーにミッションを課すような形にしているんです。ゲームの遊び方がわかるという、チュートリアルの意味合いを持たせました。

成毛:でも、3ステージ目でいきなり強くなるんだよね(笑)。

石畑:あれは障害物の後方に隠れることを覚えてほしかったから、「AIに建物の裏に隠れて攻撃をする」という思考を組み込んだのです。1ステージ目は放っておいても前進してくるし、2ステージ目はジャンプすることを覚えてもらう仕組みです。

亙:3ステージくらいで、そろそろ追加で100円を入れてもらわなきゃいけないしね(笑)。

――他に意識して作ったステージはありますか?

石畑:4ステージ目のベルグドル戦は、横ダッシュを習得できるよう意図的に作っています。遠くから何となくミサイルが飛んでくるように動きを調整しました。

成毛:ステージの雰囲気で言えば、1ステージと最終ステージ。1ステージは青空が広がっていて、海が見えるようになっています。対照的にバル・バス・バウが登場する5ステージでは曇天(どんてん)で、どんよりした雰囲気を入れたいなと。最終ステージでは、視界が溶け込んでいくような奥行きがあるものを、ドーンと作ってみました。

――ステージ作りやエンディングも要望や仕様書はなく、自分たちで作ったのですか?

亙:『フォース』までは全然なかったですね。『フォース』の中盤戦に入ると戦艦から発進するシーンがあるんですけど、あの場面くらいかな? あのシーンはカトキハジメさんに描きおこしてもらったものがベースにありますが、それ以外は自由に作っちゃえと(笑)。

成毛:『バーチャロン』の時は最終ステージを作るタイミングまで、うまくいかなかった技術があったんです。カラーパレットのようなテーブルが数個しかなかったのに、あちこちに聞いてみたら「もっといけるよ」と教えられて、そのカラーパレットをつないでいくことで、徐々に白くなっていく演出ができました。

亙:当時はシステム基盤と取っ組み合いながら開発していたので、あとになってからわかることや可能になったノウハウがあったんです。

寺田:ポリゴンもうまくソートできなかったはず。足のアーマーのソートができなくて、アーマーから飛び出ちゃったこともあります。今なら簡単にできるのですが、どのように分割して組み合わせるのか当時は頭を絞りました。

石畑:ポリゴンの三角形のどこでソートするか選べたので、これをうまく処理しないと大きいポリゴンが小さいポリゴンより優先されて表現されてしまう。当時はセガのオリジナルのシステム基盤でしたからね。

成毛:苦労と言えば、当時は自分がめんどくさい奴で「モニターのゲインが気に入らないから、ゲインを変えさせてくれ」と言ったことがあります。筐体の左右でタイトルバックなどの白い2D表示部分を同じ色になるよう画面調整をすると、ポリゴンの色調がものすごく崩れてしまう。モニターの調整だけではどうにもならず、ガンマ値すらいじらせてほしかったんですよ。

そんなこんなで調整したモニターで、各バーチャロイドに色を付けていったんです。テムジンも1Pと2Pで、白がちょっと違います。1Pはアイボリー基調の白で、2Pは青みをつけた白になっています。あとは、アドバタイズ用の黄色いテムジンも変えたんじゃないかな。

亙:筐体のモニターがCRTのため、発色が1台ずつ違っていて、どれに基準を合わせるべきか判断が難しかったよね。

成毛:本来CGではやらないけど、当時のカラーテクスチャーって白黒のテクスチャーを用意して、白から黒に行く間に、「どんな色の変化をするのか」というテーブルを持っていた。それでカラーであるかのように見せていたんです。

そのカラーテーブルを一定のグラデーションの途中に極端な明暗を入れ込むことで、メタリック風のテクスチャーができました。フェイ-イェンのハイパー化の表現やジグラットのシルバーは、そのような工程によって実現されているんです。同じ表現はそれ以降のボードでは再現できませんので、ギラっとした表現は『バーチャロン』が一番いい感じになってると思います。

――『バーチャロン』当時、寺田さんはお手伝いをされていたということでしたが……。

寺田:別のプロジェクトをやりつつ、お手伝いしていたというイメージです。若手だったから、パブリシティで雑誌社の人と対戦をよくしていましたね。雑誌社の人って猛者なので大変でしたね。

当時は、主にライデンを練習しました。そして成毛さんがテムジン、石畑さんがアファームド担当だったかな。

亙:現在と違ってプロジェクトの管理がおおらかで、デザインの作業が終わるとそのままチームに残って“ゲームチェック”と称してバリバリとゲームをやっていたんです。だから、一時的にデザインさんがゲームがうまくなる時期があったんですよ。

――森さんは、外から『バーチャロン』を見て、どのような印象を持ちましたか?

森:もともと模型のロボット専門の原型師だったんです。アニメ誌で『バーチャロン』の第1報を読んで「おーっ!」と驚きました。しかも、デザインがカトキさんだった。モデラーの時代からカトキさんと仲よくさせてもらっていたこともあり、そのまま情報を追っていきましたね。

その後ゲームセンターでプレイしていたら『オラタン』を作るにあたってお声がかかり、CGを担当することになりました。ですから、初期のファンが開発に入ったという感じですね。仕事をしてみたらCGの仕事がピッタリだったので、モデリングのほうもガッツリやるようになりました。「3年ぐらいでこの仕事も終わりかな?」思っていたら、23年も経っちゃいました(笑)。

――大型筐体とブラストシティの2つの筐体がある『バーチャロン』ですが、当初から2つの筐体を考えていたのですか?

亙:最初は大型筐体だけでした。販売担当が決めちゃうんですよ、「ブラストシティのほうも作らないと数がさばけないから」と(笑)。『バーチャロン』はツインスティックが比較的大きくてブラストシティ筐体に入らず、専用に作ってもらったんですが……。

成毛:指の肉がはさまっちゃって、評判がよくなかった(苦笑)。

亙:入力が安定しなくて設計担当のところに文句を言いに行ったら、「こうやって手首を安定させて操作すれば大丈夫」って(笑)。『オラタン』以降もブラスト筐体は残りましたし、全体的な数で言えばブラスト筐体のほうが多いかと。現在、残っているのは大型筐体ばかりですが、こちらは愛好家が多いのが要因だと思います。

『オラタン』で目指したのは宇宙での戦闘!?

――『バーチャロン』がひととおり終わって『オラタン』になりますが、こちらの開発時のコンセプトをお聞かせください。

亙:“入れ込めるものは全部入れて、1フレーム単位で速度を上げること”が目標だったかと。速度を上げてみたら調子がよかったんです。

石畑:個人的には宇宙ステージが大変だった記憶があります。時間をたっぷりかけたし。

成毛:ただ、結局オミットされちゃったんですよね。

亙:タングラム戦にしか残っていません。

――完全な宇宙空間を想定していたのですか?

亙:ブラットス戦以降は、本来は宇宙ステージとして設計していたんですよ。ゲームでは天板で蓋をして地面を付けていますが、本当は宇宙空間用に作られています。AI同士で戦わせてみると、すごくカッコよく見えたけど、実際に動かしてみると全然ダメでした。

成毛:対戦になると相手と軸が合わなくなって、もうわけがわからない(苦笑)。

石畑:前に行ってるのか、後方に行っているのか全然わからない空間でした。

――開発のどのタイミングでオミットしたのでしょうか?

亙:結構粘ったんだけど、かなり後半だったかと。当時のデザインリーダーから怒られました。

(一同笑)

森:宇宙専用のモーションもありました。障害物を浮かべて、自分のスピード感とかを出そうとしたんですが……その障害物自体も動くので、自機が少し動くと基準となる位置がわからなくなる。結局人間は、自分の位置を把握するには地面が必要なんだなと理解しました。

亙:惜しまれるよね。バル・ケロスはまさにその名残です。

――『バーチャロン』シリーズなら、その時だけの戦闘形式として納得してしまいそうです。

亙:タングラム戦にしても、本当だったらタングラムの内部に入って戦闘をするはずだったんです。タングラム内部の外側に重力が働いている状態で、本当のボスと戦うということでカトキさんに絵を描いてもらっていたのですが……結局なくなってしまった。

――タングラム戦だけでも3回のフェーズを経て、戦っていく予定だったんですね。

亙:地上は『バーチャロン』でやりきったから、『オラタン』では宇宙戦も考えて、さらに複合ステージを作れば誰も追いついてこれないと思った。でも、実際には俺たちが追いつけなかった(笑)。

――スピード感がある戦いはプレイした人から現在でも評判。当時の開発チームでの感想は?

石畑:私は、もうついていけなくなっていました(笑)。

森:石畑さんが無理だと言うので、私がアファームド・バトラーの担当になったんです(笑)。もともと近接戦闘が好きですから、デザインとしての仕事から離れたあとは、自分と寺田さんと成毛さんでテストプレイしてましたよ。1日5時間くらい。

亙:寺田君と成毛君の対戦がおもしろくてね。

森:バランス調整のためにプレイしていると「ここの攻撃をもっと調整しよう」とかあるべきですが、寺田ドルドレイと成毛スペシネフが始まると、バランス調整どころじゃない(笑)。勝敗にこだわりすぎていたので、「もう、外で殴り合ってくれよ」と。

(一同笑)

――対戦していていかがでしたか?

寺田:いやー、おもしろかった(笑)。

森:そりゃそうだ(笑)。

寺田:亙さんが知らないうちにバランス調整を入れていたんですよ。プレイ中に耳もとで「なんか変わった?」って聞いてきたので、「ちょっと重いかな?」と言ったら、ほくそ笑んでいましたね。

亙:内容を直接話すと気にしちゃうので、何も言わずにまず遊んでもらってファーストインプレッションを確認していましたね。

寺田:バランス調整で言うと、ドルドレイのダッシュ近接攻撃が連続ヒットするものがありました。あるタイミングでヒットすると、そのまま連続でダメージが入っちゃう。残したいと思っていて黙っていたら、すぐにバレました(笑)。

森:私が見つけたのは、ダッシュから直接ターボ近接攻撃が繰り出せたことかな。ダブルロック状態になったら、ストップモーションがなくても繰り出せた。すごく好きだったのに、あるタイミングからなくなっていました。

亙:対戦で負けまくっていた、ある社員から問題視された結果ですね(笑)。

森:ただ、それがなくなったぶん、ダッシュ近接攻撃が得意になりました。アファームド・バトラーの攻撃はリーチが短いからそうそう当たらないけど、上手になったかと。

――『オラタン』は近接攻撃の選択肢が多くて、今でも楽しいですよね。

亙:初代『バーチャロン』の開発が終了した時点で「もう少し接近戦を楽しくしよう」という考えがあったんです。『ラストブロンクス -東京番外地-』のADを担当していた開発メンバーに入ってもらって、近接攻撃を任せました。作業的に私も楽になり、だいぶ煮詰まった内容になりましたね。

――『オラタン』は、何回かバランス調整されましたが、こちらはユーザーの意見を反映したのでしょうか?

亙:バージョン5.2はリリースを急ぎすぎたので、完成度はやや粗くなりました。例えばエンジェランであれば、広いステージでジャンプから漕ぎテクニックをすると、着地せずに端から端まで移動できてしまう。個人的にはキャラっぽくていいと思ったけど、ゲーム的には許してもらえなかったです。

――追加機体は当初から予定されていたのですか?

亙:ドリームキャスト版が発売されて、NAOMI基盤を使ってもう1回作ることになった時に追加機体を用意しました。バージョン5.4でやり残した気がしていたので「バージョンアップしたいな」と相談したんです。販売の担当者さんが「追加要素がないと売れないですよ」と言っていたので、追加しました。

――『オラタン』といえば、Xbox 360版が出た時に年間売り上げトップを記録しましたね。

森:『オラタン』は「できることを全部やってみよう」という考えからスタートしているので、プレイヤーがやりたいことは直接的にできると思っています。脳とレバーが直接つながってるようなイメージで、レスポンスを上げていったことを覚えています。さながら“脳みその戦い”ですね。

だからこそ、さわって気持ちいいので人気なのではないかと。

石畑:ただ、バル・バドスだけはロジックが難しくて、ついにわからなかったです(笑)。腕や足を外したり設置したりと言われたロジックを実現したのですが、誰がどう使うのか、開発時は全然想像がつかなかった……。あの機体をしっかり使いこなせる世の中の人はすごいですね(笑)。

亙:うまいプレイを目の前で見たら、キッチリと戦術に落とし込んでいました(笑)。

石畑:作った本人ですが、本当に感心します。ロジックは分かっているのに、私が戦い方を分かっていなかったんです。「“半ターボ”って何?」と(笑)。

亙:作り方がダイレクトだったので。思考実験としてノートにざっくりと書いたものを、石畑君に直接見せて即実現してもらっていました。

石畑:作ったはいいけど、どうなるのかと思いましたよ(笑)。

森:バル・バドスでは、石畑さんに急きょ連絡したことがありましたね。バル・バドスのバグが発見されて「これはやばい!」ということになり、石畑さんの家に連絡をしたところ、サイパンにいることが発覚。サイパンから帰国後、会社に直行するという(笑)。

石畑:驚いたよ。ホテルの部屋のドアに「Emergency」って張られていたからね(笑)。

――どんなバグだったんでしょうか?

石畑:機雷が出すぎてしまったのだったかと。無限ではないけど、武器ゲージがなくなるまで出続けてしまって、一方的に倒せてしまったのだと思います。

多彩な要素が組み込まれた『オラタン』だがオミットされた要素も……

――デザインでの苦労もあったとか……。

寺田:カトキハジメさんのデザインは立ち方がかっこよくて、スネが長いのが特徴。でも、スネが長いとモーション作りの時に大変で、立て膝をした時にうまくいかないのです。この体勢は、かかとがお尻に近づかないとカッコよくならない場合が多くて、苦労しました。

森:よく見ると関節が外れていたりするんですよ。

寺田:それにもかかわらず、しゃがみショットが実装されているという(笑)。

森:そういえば知っているユーザーは、いないと思いますが、『オラタン』初期には、しゃがみ移動があったんですよ。でも全然カッコよくなかった(笑)。

――しゃがみ移動の入力方法はどうなっていたのですか?

成毛:ツインスティックを内側に倒して、そのまま前方向に倒すだったかと。

あとシリーズのコンシューマ版のチェックは私がやっていたのですが、その関係で「ツインスティックはこれでどうですか?」というサンプルが送られてくるんです。「あと1センチ、あと5ミリほどプラスチックを削れば、動かしやすくなる」と、限界までお願いしていたことを思い出しました。

――他に開発時の思い出などはありますか?

成毛:『オラタン』の機体セレクト画面を頑張って作った覚えがあります。2列ある格納庫に機体をドーンと配置した……ただ、全機体ぶんのテクスチャーは読み込めないので、すべてを一度に描写することはできない。

そのために1体ずらしたら、奥の1体が見えるという構成にしたんです。「格納庫でバーチャロイドをしっかり表示したいから、もう少し機体のテクスチャーを削ってくれ」と各機体のモデラーにお願いしました。

石畑:実はあのセレクト画面は、機体をロードして破棄することを繰り返して表示しています。セレクト画面の裏では、しっかりとロードが行われているのです。

成毛:当時、コンシューマのゲームはロードが長かったのですが、アーケードは短い。「アーケードゲームでのロード時間は、何秒で耐えられなくなるかな?」と考えながら、詰め込んでいきました。

石畑:前述したワイヤーフレームの画像ですが、あれもロードに際しての苦肉の策。あの画面の裏で、ロードが進行しているのです。

――あの画面で「未確認のバーチャロイドと次に戦うんだな」とバトルを意識していたのですが、まさかそんなことが……。

石畑:むしろ『フォース』になるとバーチャロイドの組み合わせが分かるので、あの画面でざっくりと戦術を決めるように時間を取る工夫をしています。

対戦する仕組みに試行錯誤した『フォース』

――今、話題にあがった『フォース』はシリーズ初の2on2を採用しています。この対戦形式にした理由を教えてください。

亙:……流れでなんとなくかな?

成毛:タイミング的には増やすしかないと思いました。

亙:1on1は、すでにやり切った感があったし、やれないことも把握できたので、「2on2にしてパーツ交換とかやってみる?」とゆるい感じでスタートしました。結局、パーツ交換の要素はオミットされましたが、その片鱗はボックスシリーズに残っています。

森:ボックスシリーズにはゲームに出ていないパーツがいっぱいあるんですよ。全部作ったんだけどね(笑)。ビームシールドの腕とかあったなぁ……。

成毛:ゲームシステムでいえば、最初はバトルロイヤル形式にしたんでしたっけ?

亙:当時セガにいた入交さん(入交昭一郎氏)から、「東京ジョイポリスに入れられるようなアトラクションものを考えてほしい」とお願いされて、それで多人数プレイを考えたのがきっかけです。結局そのあとで入交さんは会社を離れてアトラクション計画もなくなったいたのですが、開発はもうスタートしていたので、順当な対戦人数は2対2だろうと計画変更して進めていきました。

――『オラタン』から、どのくらいの期間で動きだしたのでしょうか?

亙:5.66が出てすぐ後だから、2000年くらいからです。実は『フォース』は作り始めて1年くらいでリリースされています。

森:『オラタン』のデザインで作業量が多かったのが、モーション。全機体がユニークなモーションを持っているというのは、現在であればなかなか考えらません。ベースとなるモーションをいろんな体格に当て込んだりします。アファームドやボック系はバリエーションとして共通のものもありますが、それ以外はまったく違う贅沢な作りとなっています。

『フォース』の基本的なモーションは『オラタン』からの流用。そのまま『フォース』に持ってきたので、機体に関してはすごく早く組みあがりました。

――その一方で1つの機体に対してバリエーションがあるので、モデル作りは大変だったのでは?

森:ボックとアファームドは最初からコンセプトが違うので時間がかかりましたが、それ以外の機体は豪華に見せていますが、実は武器と頭しか違いがないのです。むしろ機体別にエフェクトを変えているので、そちらのほうにこだわりました。

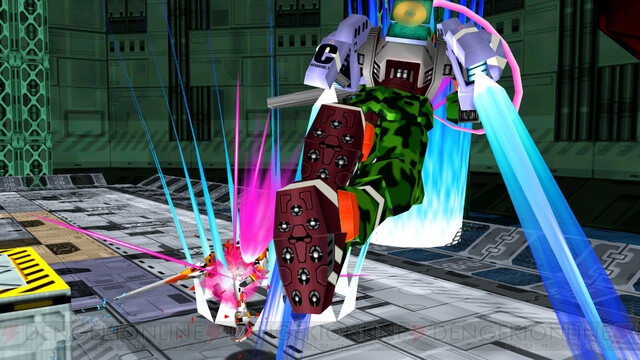

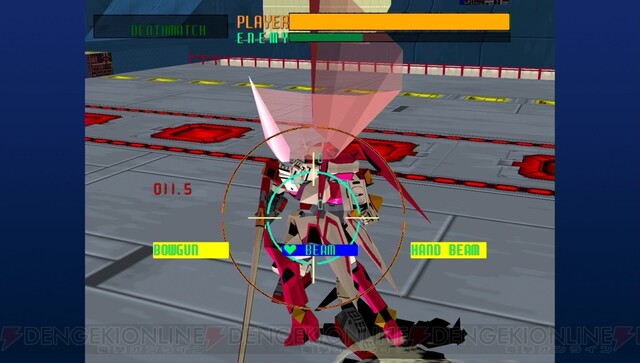

ですから、『フォース』は武器のエフェクトに注目してみてください。というのも2対2ですから、プレイヤーが見ている敵機とは別の方向から攻撃を受けるわけです。別方向から、どの機体が攻撃したのかエフェクトによって判別できるようしている点は大きい。フェイ-イェンのハンドビームにしても、どのフェイ-イェンが出しているか、わかるんです。

――プレイ人数が多くなると筐体の数も多くなりますが、筐体を作るうえでの苦労はありましたか?

亙:当時の業界には大型筐体を押し込んでいこうみたいな流れがありました。セガでは『ダービーオーナーズクラブ』がバカ売れしていました(笑)。

――その流れから『フォース』では磁気カードを使ったのですか?

亙:そうですね。データを持ち越しできるとうれしいですから。

石畑:今と比べると容量はまったくありませんが、見た目よりも当時としては容量が大きかった。ただ、書き込みの時間はちょっと長くなりましたね。

亙:筐体との一体化が難しかったので、書き込み用のカードベンダーを分けました。

――今でこそ2対2の対戦はめずらしくありませんが、当時はタッグを組んで戦うタイプはあまり多くなかったうえに、大型筐体でプレイできるのは斬新でした。

成毛:ありがとうございます。ただ、開発中は全然おもしろくなかったんです(笑)。体力を分け与えるアクションがいくらでもできると、まったく盛り上がりがなくなる。2機が同一直線状にいると強力なアクションを繰り出せるとか、いろいろ考えたけどどれもピンとこない。

最終的に“リーダーが撃墜されると負け”という、ある意味で縛りを入れることによってゲームの流れを作りました。片方の機体が撃破されるぶんには補給すればいいけど、リーダーが撃破されると敗北という要素でピリッとさせました。

テストプレイ中はテムジンを使っていたのですが、そこにライデンが入ってくるとキャラクターの個性が違うので、グッとおもしろくなり、「これならばイケる!」と手ごたえを感じましたね。

森:すごく広いステージもありましたね。

成毛:『フォース』は、ゲームとしてつまらないと感じる時間が一番長かったタイトル。最初は「俺強ええええ」みたいな感じで、1対3の形式にしたことがあったのですが、狙っていない2機にひたすら狙われるだけで、かなりストレスを感じる内容でした(苦笑)。

森:最初に作ったのは『オラタン』を4人バージョンにしたものだったけど、話にならなかったね。

石畑:放たれたレーザーに誰かが引っかかる(笑)。

森:プロレスのリングで、4人が日本刀を振り回すようなもので、全然ゲームにならない。ステージを広げてみたら、今度は敵と出会わない。結局『オラタン』ベースだとダメで、今の『フォース』の形にそぎ落としていきました。リリース当時、「なぜ『オラタン』ベースじゃないのか?」と、よく言われました。ただ、わからん殺しが多くてゲーム的にひどかったから、変更したのです。

――リーダー制とレスキューダッシュのシステムの採用が成功へのカギになったのですか?

森:その2つの要素も最後のほうに導入したんです。

亙:1対1と2対2では、弾の当たりやすさが全然違うんですよ。『オラタン』ベースにすると当たりやすくて、知らないうちに撃破されてしまう。

森:弾と機体の調整が落ち着いてきたあとに、リーダー制とレスキューダッシュが出てきました。

――バランスはどのようにしてとったのですか?

森:装甲が薄いと、速く動けるため弾に当たりません。適当にダッシュしていても問題なく、重量級を封殺することもできます。

亙:重量級はまともに使えるようになるのに我慢の時間が長かったね。

森:結局、しばらくはゲームになりませんでした。ゲームの方針を固めるまでが長かったので、成毛さんのいう「つまらない時間が長い」ということになるのです。

――参考までに『オラタン』の開発は、どのくらいでしょうか?

亙:発売までで3年くらいで、最後の5.66までだと5年くらいです。

――それを聞くと、『フォース』の開発はかなりまとまっていますね。

亙:ずっと同じメンバーでやっていましたから、方向性が見えてくるとそこからは早いのです。もっとも試行錯誤が多かったのは『バーチャロン』で、『オラタン』はそこにどれだけ詰めるかがキモでした。詰め込みすぎて大変だったんですが(笑)。だから『フォース』くらいになると、みんなの中でイメージができていましたね。

開発陣の手を離れてユーザーが『バーチャロン』のシーンを作った

――シリーズの中で、印象的だったのはどの作品でしょうか?

寺田:やっぱり『オラタン』ですね。ユーザーのリアクションが特に印象的でした。大会を開催した時に、ものすごいテクニックを見せてもらい驚きました。

開発から手離れして、ユーザーが作り上げたシーンを見た気がします。テムジンのしゃがみ前ダッシュでエンジェランのミラー(敵弾を防ぐ氷の壁)を潜り抜け、勝負を決めたシーンは特に……。しかも決勝だったから、震えるような感動がありましたね。

森:エンジェランがミラーを張ったから本来ビームを受けないんですが、すり鉢状の地形を利用してヒットさせたのには驚きました。「なんでもさせよう」という気持ちで作ったゲームで、あのようなプレイを見せられるとうれしいですよね。開発の手を離れて、使いこなしているということを体現したように思えました。

私の中で印象的なのも、やはり『オラタン』です。入社してゲームにも携われたし、CGの仕事も初めて。『オラタン』の機体はすべてハイエンド化できました。『禁書』でも機体のベースになったので、まじめに作っておいてよかったと思いました。それにプレイヤーとしても『オラタン』が好きですね。

先日、川崎のウェアハウスの閉店に際して足を運んだ際に、ひさしぶりにアーケードのアファームド・バトラーに触れたんですけど、思ったとおりに動く(笑)。最初は間合いが曖昧でしたが、すぐに当時の感覚を思い出して「今、格闘を入力すれば当たるな」とか思いながらのプレイ。しっかりと自分の考えに応えてくれましたね。

亙:私は、やっぱり『バーチャロン』です。手探りでずっと制作を続けて、ゲームになるまでが非常に長かったタイトル。かなり綱渡りだったし、なんとか切り抜けられてよかった、と思えることのオンパレードでした。コントロールパネルがツインスティックになるまでも長かったですし、とにかくどこかで心が折れていたら全部台無しになっていた(笑)。

『オラタン』や『フォース』は『バーチャロン』で試行錯誤したものの上に立っていて、正解っぽいと思われる場所にアイデアを積んでいく作業でしたが、最初に脳みそを絞り込んだのは『バーチャロン』でした。

石畑:私も『バーチャロン』かな。初のゲーム制作だったし印象が強いです。自分が思ったとおりのものを作れましたしね。『バーチャロン』の時は本当に近接攻撃が好きでした。

それこそ、ロケテストの筐体は全然違って、ボクシングゲームの筐体を改造していた時代もあります。もう、誰も覚えていないと思うのですが(笑)。

次は『マーズ』ですね。プラットフォームが変わって開発したのが大きく、ゼロから作っていけたのは大変でしたし、完成した時はやはりうれしかったです。

森:石畑さんといえばハッタ―軍曹ですよね。いまだに人気のキャラ。

亙:テストでプレイしているのに「ガッデム!」って言うからね。

(一同笑)

石畑:『バーチャロン』は射撃戦だけでなく接近戦もできるので「このゲームよくできてるな」と。自分の中で近接攻撃縛りでプレイしたこともあります。そんな自由なところもユーザーに見てほしかったです。

成毛:申し訳ないのですが、私はどの作品が1番と選べないです(笑)。それぞれにいいところがありますしね。『バーチャロン』であれば、“ちょっとゆったりとした間”が魅力だと思います。

プレイしている人の後ろからゲームを見ても何をしているか分かるし、「次にこうしたほうがいいんじゃないか?」と、見ている人も入り込める。

『オラタン』は1対1の対戦に関しては、他にはないと思えるほど緊張感や戦術的思考が楽しいです。『フォース』は1人ではどうにもならないので、やるべきことが『オラタン』よりも多い。だから、ゲームとしてのやり応えは『フォース』のほうがあるのかと。

PS2版『バーチャロン』発売直前にテストプレイ会がありまして、とあるプレイヤーと話したのでですが、ずっとプレイしていると、他のゲームに移れなくなることを聞きました。

――具体的には?

成毛:例えば3D格闘ゲームの『バーチャファイター』であれば、相手が何をするのかという選択肢はおよそ片手で数えられる。でも『バーチャロン』は、次にどんな行動をするか分からないし、ある程度絞れたとしても自分が取るべき行動は多岐に渡ります。選択肢はもちろん、間合いもすぐに変わるので、他のゲームでは埋められないようです。

だから、どれが最高ということではないですね。本作『マスターピース 1995~2001』は3本まとまっているので、どれも楽しんでください。

(一同笑)

――バランス調整という言葉が何回か出ましたが、ロボットによる対戦ゲームという点で、どのようなところに気を配っていましたか?

成毛:まずハメは問題です。ドルドレイでジャンプして、ターボセンター攻撃中に旋回すると、かなり避けづらいことが、『オラタン』稼働初期にはやりました。ただ、しばらく様子を見ていると、ユーザーが独自に回避する方法を編み出すんです。

とある人の言葉で「止まらないバグはバグじゃない」というのがありました(笑)。エンジェランの漕ぎもバグじゃなくて仕様なんです(笑)。でも、バル・バドスの機雷が多すぎて止まるのはバグになります。

亙:みんな、すぐに“バグ”って言うよね(笑)。

成毛:ある時、外部から来た方で「このテクニックを使っていたらゲーム終了じゃん?」という話が来たんです。フェイ-イェンの近接攻撃→ガード→近接→ガードをループさせるテクニックで、なかなか欠点が見つからないものでした。

ただ、テムジンでしゃがみボムを繰り出したら対応できて、「そんな方法が……」と感心していました。その後、このテクニックを見つけた人はチェッカーとして活躍しているそうです。そんな感じで、ハメはもちろん問題ですが、単調になりすぎてもダメ。ある程度2~3種類は、できることがあると楽しいんです。

寺田:亙さんには、しっかりと決着をつけさせるという狙いがあると思っています。近接攻撃が大ダメージなのには、しっかりと理由がある。まず、前ダッシュが速くて、そこからの攻撃も強い。だから近い距離で戦うことが自然と多くなり、その結果として近距離での戦いが発生して、近接攻撃でも大ダメージを狙えるようになっている。

射撃戦もできるけど近距離戦闘にも持ち込めるという、理詰めで組み込んでいるのだと。膠着状態は起こるのですが、比較的決着がつくことが多いように思います。

森:近寄れるスピードがあるということは、反対に逃げ切れるということ。そこをどうしようか、考えました。逃げられると攻め込めないですし、バーチャロイドによってはどうしようもない。自分は撃破勝ちをしたい人間なので、体力で勝っていても倒しに行くことがほとんど。その結果、返り討ちにあったとしても、体力差で勝利するよりは、負けても仕方ないけど撃破しにいきたいです。

100円がかかっているので、押し付けることはできないのですが、ゲームとしてのおもしろさを感じるには、撃破勝利を目指してほしいかなと。成毛さんは「なんで体力で勝っているのに攻め込んでくるんだ」とも言っていましたが(笑)。それでもやっぱりアファームドには、殴り勝ってほしいですし、そうなるように作りましたね。

――最後に、20年以上愛されているシリーズの魅力を教えてください。

成毛:前述のように『バーチャロン』に変わるものが出てきていないのかなと。『オラタン』のスピードで、緊張感を持ち、選択肢が多いゲームが出てきていないと思います。

好きな人は好きだし、求めているとは思うのですが、他のゲームをプレイしても同じような刺激は得られないのかもしれませんね。

寺田:ゲーム性もありますし、キャラクターがしっかりと立っていることもあるかと。カトキさんは、メカニックデザインではなく、キャラクターデザインとなっています。キャラクターを際立たせようと作っていて、それぞれの個性が魅力になっていると思います。

亙:ここにはいませんが、女性型バーチャロイドのモーションを専門的に作ったメンバーがいて、彼は味のある動きの作成がうまかったですね。

寺田:あの人がバル・バドスを猫背にしたんですよね。それが個性になったわけです。

森:『エヴァンゲリヲン』とか『ルパン三世 カリオストロの城』の暗殺のプロ・カゲをヒントにしたような記憶がありますね。あと、コンセプトが宇宙忍者だったので、そこも意識したはず。

成毛:走りはケムール人(ウルトラシリーズに登場する宇宙人)がモデルだっけ?

亙:俺は「ゴドラ星人(同じくウルトラシリーズに登場する宇宙人)にして」って言ったんだけどね。

寺田:ERL切り離しのポーズは熊川哲也さんでしたっけ? バレエの本を読んだ記憶がありますね。

森:亙さんは『オラタン』のテムジンについて、テニスプレーヤー兼サーファーだと言っていたんですが「意味がわからん」と(笑)。最終的にサーファーの名残はあるんですが。

亙:初代『バーチャロン』だと銃を肩に担いでいたでしょ? あれをやめて、今度は小脇に抱えて砂浜で走ってほしいなと。

森:やっぱり何を言っているのか、よくわからない(笑)。

寺田:ただ、キャラクター性を考えて作っていたのは確かですね。

石畑:バーチャロイドはシルエットでも機体を判別できるので。

森:さらに専用のモーションがあるからキャラクターが立たないわけがない。グリスボックだって、相当カワイイですよ。

石畑:3Dゲームとして考えると、空間の組み立てで成り立っているゲームだと思います。他の3D格闘ゲームだと、3Dとはいうけどバトルの空間は二次元の戦いになる。それが空間の戦いになっているから『バーチャロン』はすごいと思います。制作中は、頭の中で次の空間の組み立てを考えました。

そのため、空間認識能力が高いと、対戦が強いと思います。空間という要素こそ、他にはない独自性ではないかと。それが独特だし、魅力があるからこそ20年も続いたのではないでしょうか。

亙:空間を使うことに誠実だったと思いますね。弾丸の軌道という要素をとっても、当時は2D格闘が主流だったので、前方から来る射撃を後方に移動して避ける人が多かった。ただ、その避け方では当たってしまいます。

だから、例えば最初の4フレームは低速で、そのあとに加速が始まり、200~400メートルあたりから加減速を調整して弾道を作りこむ。最初の試行錯誤でコツコツと組み立てていたんです。あの時、雑にすませていたら、ただの撃ちっぱなしのゲームになっていたことでしょう(笑)。

――いろいろと興味深いお話をありがとうございました!

(C)SEGA CHARACTERS (C)SEGA/AUTOMUSS

CHARACTER DESIGN:KATOKI HAJIME

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

『電脳戦機バーチャロン マスターピース 1995~2001』公式サイトはこちら

『電脳戦機バーチャロン マスターピース 1995~2001』公式Twitterはこちら

電脳戦機バーチャロン マスターピース 1995~2001

- メーカー:セガゲームス

- 対応機種:PS4

- ジャンル:アクション

- 配信日:2019年11月27日

- 価格:4,500円+税