【ダンメモ6周年インタビュー】なぜ『ダンまち』の神ゲーができたのか。「私はいつもやりすぎてしまう」…大森藤ノ×開発者のクレイジーな熱量がヤバイ

- 文

- セスタス原川

- 公開日時

- 最終更新

アプリ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか~メモリア・フレーゼ~(ダンメモ)』は6月19日に6周年を迎えました。

今回はその記念インタビューとして、『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか(ダンまち)』原作者の大森藤ノ先生、ゲーム制作を担当するWright Flyer Studiosの中野ディレクター、野澤プロデューサー、総合監督の長野さんにお話をお伺いしました。

スマホ用RPGとして完成度が高く、大森藤ノ先生完全監修のオリジナルストーリーも楽しめることで、神ゲーレベルのクオリティを誇る本作。インタビューPART1では、そんな『ダンメモ』の6年間の振り返りをお届け。今だからこそ明かせる裏話に加え、原作者完全監修による大ボリュームのシナリオが本作に実装されている理由なども語られます。

話を聞いてわかったのは、リューさんよろしく「私はいつもやりすぎてしまう」……という加減をしらない(できない)大森先生と開発スタッフのクレイジーな熱量でした。『ダンメモ』はもちろん、『ダンまち』ファンの方もぜひお楽しみください!

大森先生との食事会を機に歴史が動いた

――まずはこの6年間の振り返りとして、開発当初の話をお聞きしていきます。

大森先生:私にとって初のゲーム化はグリーさんによる『ダンまち -クロス・イストリア-』でした。それを経て『ダンメモ』も始まったという認識ですが、Wright Flyer Studiosさんの方ではどうだったんでしょう?

野澤P:グリーで『クロス・イストリア』が動いていたものの、実はそれとは別の流れでの動きでした。

当時は、Wright Flyer Studiosとして新規のスマホ用ゲーム企画を立ち上げようとさまざまなIPを調べていた時期で、そんな時に出会ったのが『ダンまち』だったんです。

『ダンまち』はストーリー性、キャラクター性とその豊富さが、非常にスマホゲームのビジネスとマッチしていると感じたんです。そこで、我々もぜひゲームを作らせていただけないかとお願いさせてもらったわけです。

――話を聞いたとき大森先生はいかがでしたか?

大森先生:『クロス・イストリア』がとても嬉しいゲームだったので、その次に来る『ダンメモ』については、私のなかではかなり期待値が上がっている状態でした。

そんな状態だったにもかかわらず、最初に見せていただいた開発中のプレイ動画が非常に素晴らしい出来だったんです。キャラクターの動きやバトル中の演出などのクオリティがすごすぎて!

私は当時スマホゲームをあまりプレイしてなかったのですが、そんな私の目線からでも「こんなRPGを作れるんだ!」と感動したのが第一印象です。

長野総合監督:私はお恥ずかしながら『ダンまち』を読んでおらず、企画検討中に、さまざまなIPとなる作品を探していく中で『ダンまち』という作品に出会い、それから読み始めたのですが……ドハマりしました。

とにかく熱量が高い物語だと感じたので、それに負けない熱量でゲームを作らないといけないという使命感を感じましたし、そのためには誰よりも深く作品を理解する必要があると、小説やアニメを何度も楽しみました。

大森先生にお見せしたのも、『ダンまち』の魅力をゲームで再現できるように尽力して開発した動画だったので、それを評価していただけて、本当にうれしかったですね。

――ちなみに開発スタッフの皆さんと大森先生が初めてお会いした時の印象はいかがでしたか?

長野総合監督:大森先生はすごく気さくな方で、最初の顔合わせで先生の方から焼肉に誘ってくださったのが印象に残っています。この食事会が『ダンメモ』に先生がここまで関わってくださるきっかけになりました。

大森先生:開発中の画面を見ただけでも面白そうなゲームになると感じたので、打ち合わせだけでなく、焼肉を食べながらもっといろいろなお話をしてみたいと思ったんです。

――焼肉の席では、どういったお話をされたのでしょう?

長野総合監督:その時、すでに我々は『ダンまち』ファンとなっていたので、『ダンまち』がいかに素晴らしい作品なのか、熱い話なのかを、あらためて大森先生に熱弁しまくった記憶があります(笑)。

大森先生:その熱量はしっかりと伝わってきました。みなさんの熱量が本当にすごくて、ここまでクレイジーに熱く語ってくれる人たちは初めてでしたね(笑)。

野澤P:先生がお忙しいことは理解していたので、私たちからアプローチするのは失礼かなと思っていたんですよ。

そこに先生から食事のお誘いをいただいたので、我々としては「この機会を逃すわけには……!」という気持ちでした。

――食事会がきっかけで大森先生と制作チームの距離が縮まったわけですね。

大森先生:そうですね。『ダンまち』や『ダンメモ』の話だけでなく、私が知っているゲームの話題なども振ってくれて、壁を崩してくれましたね。

食事会が終わった後のメールでも、小説数ページくらいになる文量のものが届いてきて……いい意味で“やばい人たち”だなと。

このゲーム(ダンメモ)に全力をかけていて、作品の魅力をゲームで伝えたいという気持ちが伝わってきて、私もそこに感化されました。自分も『ダンメモ』をもっといいゲームにするために協力したい、と。

……結果、それから6年以上にわたって、いろいろな意味ですごい体験をすることになるわけで……当時の自分に「やってしまったね、大森藤ノ!」と言いたいですね(笑)。

クレイジー対クレイジー? 加減を知らないホットな制作現場

――開発初期に大森先生とはどんなやり取りをされていましたか?

長野総合監督:そんなわけで開発が始まり、大森先生にストーリー監修をお願いすることになりました。

原作付きのゲームについての“原作者監修”の度合いは人それぞれで、いい意味で「ゲームはゲームなのでおまかせします」というスタンスの方もいらっしゃいます。

そんななか、大森先生にお渡ししたテキストが9割近くリライトされて戻ってきまして……しかも、どうやら何かお怒りらしいという。

今だから言えますけど、我々は「先生がお怒りだ!」と戦々恐々になりましたね(苦笑)。

野澤P:追って誤解は解けましたが、あのリライトは大森先生からしたら仕方ないことだったと思います。

普通の原作付きゲームは、原作の再現をベースにしていることが多く、原作で描いていない部分は暗黙の了解的にあえて触れないんです。

でも『ダンメモ』の場合は、そうじゃなくて。原作で書いていないことまでどんどん踏み込んでるんですよ。

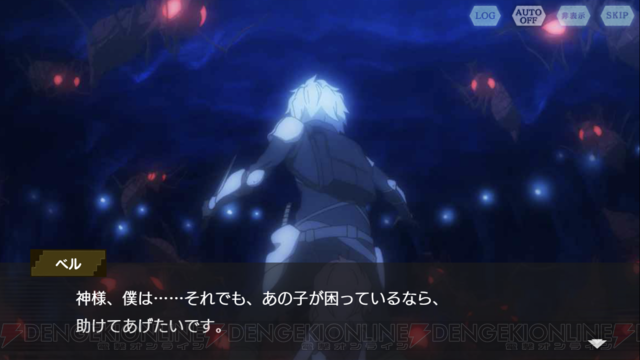

原作で出会ったことがないキャラ同士が会話をするパートもあるし、ベルとキャラクターが仲良くなっていくコミュニケーション要素も存在します。

大森先生:原作で出会ったことがないキャラクター同士の呼称リストや関係性のマトリクス的なものまでちゃんと作られていて、それだけの熱量を見てしまうと、作家個人としてはどうしてもそれを“本物”に近づけたくなりますから。

「このキャラはこういう呼び方をしない」「この2人が話すときの距離感を考えると、こんな口調になるのが正しい」とか、小説ではまだ書いていない部分の設定も前倒し的に提示する形で、『ダンメモ』の物語がウソにならないよう微細にいたるまでの監修・リライトが必要だったんです。

長野総合監督:当初から『ダンメモ』は物量がやばすぎるという話をしていたのに、なぜか監修後にはさらに増えているという事態に(苦笑)。

大森先生:当時、私が怒っていたのは事実なんですけど……。

ただそれも、怒りのベクトルが違いまして。クオリティ的な部分ではなく、登場キャラクターがすごく多くて驚いたのに、よく見ると、とあるキャラクターが入っていない。

「タケミカヅチやミアハも交流に出すべきでしょ!」という謎の怒りでしたね(笑)。

「クレイジーなら最後までクレイジーにお願いします!」という心境でした。

長野総合監督:そういうこともありまして、我々のほうもいっそう吹っ切れていきました。いい意味で大森先生と本気でぶつかり合いながら『ダンメモ』を作ってきましたが、それは開発初期からといったところですね。

――みなさんのお話を聞いていると、リューさんの「私はいつもやりすぎてしまう」という言葉が頭をよぎります(笑)。

長野総合監督:大森先生が最初の周年イベントのときに「出し惜しみはなしでいきましょう」と言ってくださり、それもまた我々のリミットを解除するきっかけになったのですが……この6年を振り返ると、我ながらやりすぎてしまったことだらけだった気がしますね。

大森先生:個人的に、創作物は発表済みのものの上を行かないと意味がないと考えています。

なので、自動的にどんどん自分の首が絞め続けられていく状態です。生産面では非常に効率が悪いのは理解していますが……やりすぎちゃいましたね。

中野D:そうおっしゃっていたのは、強く印象に残っています。

チームメンバーも、原作者である先生がこれだけのやる気を出してくれて、なおかつ出し惜しみもしないスタイルで関わってくださってるんだから、自分たちも頑張らないわけにいかないぞ、と。

大森先生の本気。原作未公開の設定も踏まえた全力での監修体制へ

――『ダンメモ』はキャラクターの魅力をしっかりと引き出しているところも大きな特徴ですよね。ホーム画面での会話しかり、コミュニケーション要素しかりと。

野澤P:先ほども話にでましたが、アニメや原作では会話をしていないキャラクターの組み合わせもたくさんありましたからね。特に6年前の時点では。

『ダンメモ』が初めてのからみになるだけでなく、実はすごく重要な設定が隠されているキャラクター同士なのに、我々が普通に会話する描写で提出してしまったこともありました。

先生もそれを見たときは「何をやってるの!」という気持ちだったでしょうね。

今で言えば原作でも明かされていますが、フレイヤと××(ネタバレのため伏字)が会話をする場面などは、6年前の時点から大森先生の情報共有を受けて、注意しながら開発していきました。

大森先生:ホーム画面でフレイヤと××が同じ場所に登場してしまった時、長野さんが「これはバグだ!すみませんでした!」と自主報告してこられたのが、本当に笑っちゃいましたね(笑)。

監修は大変でしたが、原作にはない組み合わせや会話を実現できたからこそ、私のほうでもキャラクターの解像度が上がっていった部分があります。

また、声優さんにとってもゲームでのセリフやシーンが響くことがあったようで、「このキャラクターって、こんな感じに会話するんですね。理解が深まりました!」とおっしゃってくれたことが沢山ありました。

ゲームオリジナルのストーリーを好きになってくれる声優さんも多くて、5周年イベント“偉大冒険譚ナイツ・オブ・フィアナ”では、ディム/フィンを演じた田村睦心さんがすごく感情移入してくださって……。原作者として本当に嬉しかったですね。

――『ダンメモ』は6年前からフルボイスという部分もすごかったですね。だからこそ声優さんが果たす役割も大きかった気がします。

長野総合監督:フルボイスはめちゃくちゃ頑張りましたね。今でこそスマホゲームでも増えてきましたが、当時はほぼ他の作品でもフルボイスのゲームはなかったんじゃないかなと。

大森先生:私がすごく監修で神経質になったのも、キャストさんが命を吹き込むからという部分が大きかったですね。

テキストだけなら多少ずれていても流せる部分が、そこに声が乗ってしまうと、わずかな違和感でもキャラクターにウソを感じてしまいやすくなるなって。

長野総合監督:それだけにキャスティングや声の演技については、『ダンまち』のアニメに携わっているワーナー ブラザース ジャパンさんとも連携をとって、力を入れて取り組んできました。

実際、アニメより先にゲームのほうでキャラが登場することもあったので、『ダンメモ』発で声優さんが決まることも多かったんですよね。ガネーシャ・ファミリアの団長であるシャクティはその1人です。

中野D:最近だとフレイヤ・ファミリアのヘディン、ヘグニもそのケースですね。今後アニメが4期以降も続くとしたら当然登場するであろうキャラクターは、いろいろな方の意見を聞きながら。

大森先生:私はアニメでどこまで描かれるのかを気にしてませんでしたが、委員会の方々からすると重要ですよね。

何も気にせずに個人的な趣味嗜好で「この声優さんがイメージに近いかも」とか気軽に発言していたこともあるので、後々申し訳なかったなと思うことはあります。

長野総合監督:キャラクターの魅力を活かすという点で、アニメを見た方にも満足いただけるよう、交流画面も力を入れました。

弊社のアニメーターが優秀だったこともあり、キャラクターの魅力が伝わるコンテンツにできたと思っています。

野澤P:交流画面はタッチする場所によってセリフが変わるのもポイントなんですよ。きちんとキャラクターと触れ合えている感覚を味わってもらいたかったので。

ゲームのプロトタイプは、フィールド、バトル、ガチャくらいが基本的な要素になるのですが、そこに何故か最初から交流画面が用意されていて「ヘスティア様と交流できる!」という部分を強く推していました。

大森先生:交流画面のセリフの監修も本当に悩みました。「好感度でセリフが変わるって、そこまでやる!?」とか「タッチする場所によって反応を変えなきゃいけないの!?」とか。

原作者であっても考えたことがないような状況での反応を考えないといけないので、刺激にはなりましたが、いろいろと苦戦もしました。

長野総合監督:レフィーヤの反応とか、さすがだなと思いました。ほとんどのキャラクターは好感度が上がるとベル君に対するセリフが多少は柔らかくなっていくのですが、レフィーヤだけはずっとベル君をボロカスに言うという(笑)。

このあたりのさじ加減は大森先生だからこそできたことで、6年前の時点では原作で描かれていないからわからなかった部分も、原作が進んでいく中で納得感が強まっていきました。そこまで先を見すえて監修をしていただいて、本当にありがたかったです。

大森先生:レフィーヤも、多少は柔らかくしたつもりですけどね(笑)。ゲームという媒体であることも加味して、どこまでのラインにするかという温度感の調整は私も頭を抱える部分でした。

ゲームシステム面で振り返る6年の歴史。バトルシステムで力を入れた部分とは?

――『ダンメモ』はRPGとしても完成度が高いと思います。ゲームシステムにおいて、どういった部分を意識してきたのでしょうか。

野澤P:開発初期段階では、キャラクターをいかにバトルで表現できるか、多く登場させられるかということを意識していました。

アドベンチャーパートといいますか、会話場面でのキャラクター表現って、わかりやすいじゃないですが。アニメと同じ頭身の絵にできるので、アニメで表現されているキャラクターの絵柄・イメージを崩さずに表現していけばよいという、ある種の正解が見えているので。

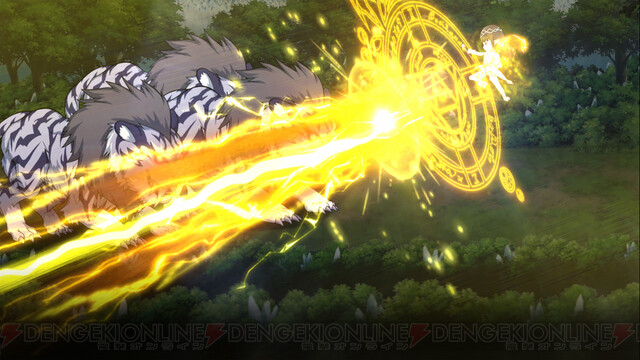

それに対してバトル画面は、どうしてもなんらかのデザイン変更が必要になることが多いです。『ダンメモ』の場合はRPG的なサイドビューでのちびキャラバトルとして作っていったので、キャラの頭身やイメージが変わってしまいます。

デフォルメが避けられないうえで、誰が見てもベル君らしい、アイズらしいというデザインに仕上げなければならない。かつ、見た目だけじゃなくて攻撃時の動きや演出についても、「ちゃんと『ダンまち』だ!」と納得してもらえるものにしないといけないという。

6年の間でノウハウを蓄積していったので、最近はカットインやちびキャラのアクションなどをどんどんクオリティアップする方向にもっていけていますが、初期は大変でしたね。

――アイドル衣装系などは顕著ですが、必殺技の演出はものすごく進化してきたと感じます。バトルのシステム面についてはいかがでしょうか。

野澤P:遊んでいる時に『ダンまち』という世界観を感じてもらえるよう、いろいろと要素を考えていきました。

例えば、前衛と後衛の概念、冒険をするときのパーティ内での役割分担などはゲームでも再現したいと思い、バトルシステムに取り入れていきました。

ただ、アニメから作品を好きになった方がプレイした際にマニアックに感じ過ぎないように、遊びやすさを加味して調整していった形ですね。なので、前衛後衛の概念はありつつ、純粋に前衛が倒れたら後衛が出てくるというわかりやすい仕組みにしました。

また、ファミリアを司る神々も非常に魅力的ですが、下界で積極的に戦うような役割ではなく、そもそも原作の設定として“基本的にダンジョンに入ってはいけない”という部分もありました。

でも、なんとかしてバトルでも神々を活躍させたい……そんな流れで、アシストという形で冒険者に加護を与える形で登場させました。直接戦ってはいないものの、ボイスや演出を発生させることで、キャラクターの魅力を表現できたと思っています。

バトル以外についても、鍛冶的なシステムを取り入れたり、ファミリア間の抗争を再現するようなギルド同士の戦いを取り入れたり、怪物祭(モンスターフィリア)をイベント化したり……。

街を歩いてキャラクターと会話できるようにすることも含めて、遊んでくださる方がオラリオという都市で冒険者として生きているような楽しさを感じてもらえるようにゲーム設計をしていきました。

『ダンメモ』ヘビーユーザーの大森先生。ストーリー以外でゲームにどう関わった?

――大森先生はストーリー以外のゲーム開発にも関わってきたのでしょうか?

大森先生:私は『ダンメモ』のヘビープレイヤーなので、3周年あたりからいろいろとゲームの中身に口を出すことも増えていきましたが、リリース当時はシナリオ部分に注力していました。

長野総合監督:口出しというよりは、すごく親身に話を聞いていただいて、より良くする方向で意見をいただくことが多かったです。

3周年あたりからはストーリー性を持たせたクエストを実装することが増えたので、そこで先生からアイデアをいただくこともありました。

――お話を聞いていると、各所で大森先生がゲーム開発に深く参加しているように感じます。ここまで原作者の方が関わるのは珍しいですよね。

中野D:本当にありがたいことですが、それもあって、自分は大森先生に頼り過ぎてしまっているかもしれません(笑)。大森先生はすごくプロデュース能力が高くて、提案段階からゲームに落とし込んだ形の案やテキストを持ってきてくれるんですよ。

外部の方と作業すると「え? それをゲームで表現するの? どうやって?」なんて無茶なことを言われることも少なくないのですが、大森先生はまったくそれがありません。

むしろ、企画案を持っていくと先生がゲームでどう見せるといいのか、一緒に考えてくださるくらいなので。

大森先生:ゲームをプレイするようになり、制作側とプレイヤー両方の目線で考えられるようになっていったのかなと。そのバランスの見極めも『ダンメモ』に鍛えてもらったと感じています。

中野D:大森先生には週1回監修物を提出でき、提出するとその週にはお戻しがあって、さらにそれとは別に直接やりとりできる監修会も週1回あり、ほとんど毎週それに参加いただいています。最近はリモートの事も多いですが、よく考えるとすごく多いですよね(笑)。

だからこそ、すぐに制作物などを共有できますし、早いレスポンスでライブ感があるご意見をいただけるので、非常に開発がスムーズに進んできました。もはやディレクターの1人として大森先生をカウントしてもよいんじゃないでしょうか。

大森先生:いや本当に過分なお言葉です……!

中野D:シナリオ執筆の際に演出効果まで考えてくれることがありますし、ゲーム改修についての的確な意見をいただくことも多いです。

……ちなみに、先生がくださったアドバイスを活用して、企画提案の際に「これは大森先生が言っていたので」と一言添えてしまうこともありました。

大森先生:それはパワハラ!(笑) 自分はいつも工数を心配しながらご相談させてもらいました。

――ゲームと小説では勝手がだいぶ違うと思いますが、そこも柔軟にこなしてしまうのが驚きです。

大森先生:柔軟かはさておき、もし自分の作品がゲーム化されて、監修などを担当することになった原作者やラノベ作家さんがいたら、ちょっとドヤ顔で伝えておきたいのは、ちゃんと自分でもゲームをプレイした方がいいよ、ということですね。

何ができるのか、できないのかはもちろん、解像度も高まるので、トライアル&エラーを繰り返しやすくなります。

やりすぎると大変なので、セーブする必要はもちろんありますが。

長野総合監督:大森先生は小説も書いて、漫画原作も担当して、ゲームシナリオも書けるという素晴らしい方なんですよね。

いただくテキストには既に背景やBGMの指示が入っていて、すごすぎるの一言に尽きます。ある意味、スクリプトを指定するレベルのことまでやっていますからね。

大森先生:なかには失敗した経験もありますが、それがあったからこそ周年イベントなどでみなさんが楽しめる物語をお届けできたのかな、と思っています。

今振り返ると1周年イベントの“グランド・デイ”は甘かった部分はありますが、よいところもありました。

あのシナリオは当時「こんな大ボリュームで大丈夫?」と心配しましたが、今となってはあれが一番ボリュームが少ない周年イベントなんですよね。むしろよくあれだけの話があのテキスト量におさまっているなと、我ながら驚きます。

中野D:我々は大森先生に気持ちよく創作していただける環境を作ろうと思っています。

それはご機嫌を取るという意味ではなく、我々が全力投球で臨んで、それを監修会で提案すると乗ってくれて盛り上がる、みたいな。常に本気をぶつけることを忘れずにチームで頑張ってきました。

大森先生:原作IPにここまで愛を注いでくれる現場はきっと、なかなかありません。期待を超えてきてくれると、本当にうれしくなってしまいます。

それがなければ“アルゴノゥト”や、リューとアストレア・ファミリアの過去を描く“アストレア・レコード”は生まれなかったでしょうし、原作への逆輸入もなかったでしょうからね。

本来は小説で書いてもいい大事な内容をゲームに回しすぎているんじゃないかと思うところもありましたが、そのくらい出し惜しみをせずにゲームに全力を注いできました。

タルヴィのようにゲームがあったからこそ生まれたキャラクターもたくさんいますし、『ダンメモ』の6年があったからこそ、自分も『ダンまち』も大きく成長できたと思っています。

インタビューPART2に続く(近日公開)

■ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか~メモリア・フレーゼ~

©大森藤ノ・SBクリエイティブ/ダンまち4製作委員会

©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか~メモリア・フレーゼ~』公式サイトはこちら

『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか~メモリア・フレーゼ~』公式Twitterはこちら

ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか~メモリア・フレーゼ~

- メーカー: Wright Flyer Studios

- 対応機種: iOS

- ジャンル: RPG

- 配信日: 2017年6月19日

- 価格: 基本無料/アイテム課金

■iOS『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか~メモリア・フレーゼ~』のダウンロードはこちら

ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか~メモリア・フレーゼ~

- メーカー: Wright Flyer Studios

- 対応機種: Android

- ジャンル: RPG

- 配信日: 2017年6月19日

- 価格: 基本無料/アイテム課金