『ペルソナ5タクティカ』インタビュー:“革命”のテーマとシミュレーションRPGの親和性を模索して新たな境地を開拓。エルや統志郎のデザイン秘話も明らかに

- 文

- 編集O

- 公開日時

- 最終更新

『ペルソナ5(以下P5)』シリーズ初のシミュレーションRPGとして、PS5、PS4、Nintendo Switch、Xbox One、Xbox Series X|S、PC(Steam)で発売中の『ペルソナ5 タクティカ(以下P5T)』。発売から約半月が経過したことで、すでにクリアした人も多いでしょう。

そこで今回はクリア済みの人も、未プレイの人も読み込みたくなる開発インタビューをお届け。濃密なボリュームで読み応え抜群なので、ぜひ最後まで目を通してみてください。なお、ネタバレはありませんのでご安心を。

※本インタビューは2023年11月15日に実施されたものです。

描きたいテーマがあったからこそ"シミュレーションRPG"を選択【P5Tインタビュー】

――まずは皆さんが本作でどんなことをご担当されたのかをうかがえますか?

野村敦士氏(以下、敬称略):ビジネスプロデューサーとして企画の立ち上げに携わりました。開発中は主に進行や予算管理あたりにタッチしています。お客様に作品を届ける開発後半のフェーズになってからは、プロモーションやライツと連携して、どうやってお客様に届けようかといった辺りに注力しました。

――ちなみに、ビジネスプロデューサーとプロデューサーの違いとはなんでしょうか?

野村:今回は開発経験が豊富な前田がディレクターのため、クオリティなどのゲームプロダクト面については彼に主軸を置いて、私は大枠の方向性やマーケティングを絡めたプロジェクト目線を軸に考えるという分担でやってきました。プロジェクトならば予算管理も必須であり、そこもしっかり見ますよと。どちらかといえば社内向けのアピールでもありますね。

――なるほど。これまでのアトラスのゲームと比べると、少し異なる役割分担をされていたのですね。

前田直哉氏(以下、敬称略):そうですね。今回ディレクターを務めさせていただきましたが、私はもともとデザイナー出身で、今までデザインディレクションなどの担当経験はありました。ですので、グラフィックなどの見た目に関してはこれまでの経験をもとにクオリティを担保しつつ、仕様周りやシナリオなどに関しては担当スタッフやライターと連携して制作を進めました。

――小西さんはサウンドコンポーザーとして、今回全曲をおひとりでご担当されているとのことでしたが?

小西利樹氏(以下、敬称略):はい。僕は楽曲全般を担当させていただきました。楽曲をゲームのどこで流すかといった実装面などもですね。あとはLyn(稲泉りん)さんのボーカル曲のレコーディングなども同席して監修しています。

――では、まずは本作の企画の立ち上げの経緯からうかがえますか? 別メディアのインタビューでは「シミュレーションRPGをやりたい」「新しい『P5』の物語を届けたい」「ユーザーアンケートの結果」などさまざまな要因があったとのことですが、いちばんの核となったものは何でしょうか?

野村:プロジェクトが立ち上がって走り出したのは2019年の今(11月中旬)ぐらいでした。ただ、構想自体は小規模のメンバーで集まって、もう少し前から始まっています。もともと企画の軸にあったのは『P5』の怪盗団が非常に魅力的だったので、怪盗団がチームで活躍する姿を描いてみたいという想いからでした。

当時リアルタイムで上映されていたわけではありませんが、『ミッションインポッシブル』や『オーシャンズイレブン』とか、いわゆるスパイアクション映画が好きだったので、こんな活劇を怪盗団でも何か描けないかな、という思いが発端でした。

そこで「チームで挑むミッションを描くとしたら、どんなゲームジャンルが合うだろう?」と考え、それに最適だろうと判断したのがシミュレーションRPGだったという感じです。私や前田はシミュレーションRPGが好きで、2人ともプライベートでよく遊んではいましたが、どちらかと言えば「こういうジャンルを作りたい」という理由でなく、表現や描いてみたいテーマが先にあって、そこにいちばんマッチしたジャンルがシミュレーションRPGだった、というロジックですね。

――となると、描きたいテーマが異なっていたら、通常のRPGという選択もあったかもしれないと?

野村:そうかもれません。一方で『P5』関連タイトルは本編ではコマンドRPG、スピンアウト作品ではアクションRPG(『P5スクランブル ザ ファントム ストライカーズ』)、ダンジョンRPG(『ペルソナQ』シリーズ)と、これまでいろいろなジャンルのRPGでIPを展開してきました。そういった意味でシミュレーションRPGも一定層のファンがいらっしゃるでしょうし、そこにIPを広げていくこともできるのではという考えもありました。実際にアンケートではシミュレーションRPGの希望も多かったですしね。

――たしかにシミュレーションRPGにも根強いファンがいますね。ちなみに、シミュレーションRPGで行こうと決まったときに、チーム内で何か共有したコンセプトなどはありましたか?

前田:最初に共有したことは"難しく見せない"ということでしょうか。シミュレーションRPGに馴染みがない方のなかには「難しい」「堅い」という印象を持っておられる方もいらっしゃるでしょうから、そこは敷居を低くしたかったんです。

もちろん、低年齢向けのゲームに見えるのではなく、ちゃんと『ペルソナ』であることを感じていただけるようにしなければという思いもありました。これらは最初の頃から意識していました。

野村:具体的には、シミュレーションRPGといえば大量にあるユニットの管理などが醍醐味だと思いますが、シミュレーションRPGに馴染みのない方々は、そこに煩雑さを感じてしまわれるのではないか、という危惧がありました。だから、カスタマイズを楽しめる要素は残しつつも、できるだけ管理するユニット数を減らしたり、育成要素も最低限にしたりして、シンプルにまとめる方向にしています。

――今回キャラクターの頭身が低くなっていることも、敷居の低さを考えうえでの採用でしょうか?

野村:それも理由のひとつではありますが、ほかにもありまして。開発初期は開発チーム内でも「オリジナルのスタイリッシュなキャラで戦ったほうがいいんじゃないか」と、「いわゆるよくあるシミュレーションRPGの頭身が低いものを使った方がいいんじゃないか」というふたつの意見があったんです。

そのため、モックアップなども両方のバージョンで作って検討を重ねたのですが、オリジナル頭身ではキャラクター自体はとてもカッコよく描けるのですが、キャラクターの頭身が高くなれば必然的に背が高くなります。しかし、シミュレーションRPGは全体を俯瞰することがゲーム的にも重要ですから、普段から俯瞰視点を多用します。そうなるとディテールを見せづらくなるんですよね。せっかく怪盗団のカッコいいところを描こうとしても、なんだか淡々と見えてしまうことがわかりまして(苦笑)。

前田:副島(成記氏。『P5』キャラクターデザイン担当)が描くキャラクターはスタイリッシュでスタイルが良いことが多いです。ただそんなスタイルが良いモデルを俯瞰のアングルで、さらに引きのカメラで写した場合は線が細く映り、絵としての納まりが悪くなってしまいます。しかも盤面(ステージ)に立たせたときに、1マス上の密度も薄くなってしまいます。だからそれを埋める意味でも、デフォルメにすることは有効な手法でした。

――たしかにデフォルメだと、やはりキャラクターの色がすごく強く出せるから、多少カメラを引いても「これは竜司だな」みたいにすぐわかりますよね。

前田:あとは敷居を下げるための施策として、楽しそうな見た目にする必要があります。デフォルメされたキャラクターたちが盤面上を楽しく駆け回る様を描くことは命題と考えていました。

――他メディアのインタビューで野村さんは「ターン制RPGのひとつの発展系だからこそ、このジャンルを選んだ」とお話されていましたが、これは一般的なターン制のRPGの発展系なのか、それとも『ペルソナ』としてのターン制RPGの発展系なのかが気になっています。

野村:じつはそんなに大した話ではないんですよ(笑)。『P5T』というよりは、シミュレーションRPGっていうジャンルそのものが、ターン制RPGの発展系というか、延長線上にあるという意味合いですね。いわゆるターン制のコマンドRPGにおいて、戦闘中にプレイヤーが介入することは、要はキャラクターの行動を選択することだけです。一方でシミュレーションRPGは行動を選択することに加え、どこに移動させるか、という位置を選択することができ、プレイヤーが介入できる要素が増えるじゃないですか。

だからこそ「ちょっと難しそう」という印象に繋がる側面もあるのだろうと感じているのですが、自分からすると、シミュレーションRPGはコマンドRPGと比べるとプレイヤーが介入できる要素がひとつ増えているぶん、ゲームとしてはより自由度が高く、コマンドRPGの延長線にあるんじゃないかと思っている、いうことです。

コミカルな部分を肉付けして怪盗団たちと交わりやすくしたエルと統志郎【P5Tインタビュー】

――つぎは世界設定やキャラクター関連についてうかがいます。先ほどキャラクターのデフォルメのお話が出ましたが、デフォルメするうえで印象に残っているキャラクターや、ここに注目してほしいという点があれば教えてください。

前田:開発初期のモックアップでは『ペルソナQ2』のモデルを使用していました。ただこのモデルはSRPGで使用することを想定していないので若干の違和感がありました。

『ペルソナQ2』のデフォルメデザインは身体の末端になるにつれて小さくなっていく手法を採用していて、俯瞰アングルで密度は埋まりますが、手足が小さいのでポーズを取らせたときに視認性が悪い、見栄えがしないという弱点がありました。結果的に『ペルソナQ2』のモデルは使用せず、ゼロベースで作り直したほうがいいという結論になりました。

最初にした工数計算も「『ペルソナQ2』のモデルをちょっとブラッシュアップすればいいだけだから、きっと工数はかからないですよ」と言ったものの、結果全部作りなおすという(笑)。

一同:(笑)

野村:やってみたら「だよな」と。

――たしかに『ペルソナQ』はそこまでモデルを激しく動かすゲーム性ではありませんでしたからね。

野村:さきほど前田も言っていましたが、『P5T』ではワチャワチャ動くところを盤面で見せたいという狙いがありました。そこがちゃんと見える形に、けっこう早い段階で方針転換して調整した覚えがあります。

前田:楽しく動き回る様子が俯瞰アングルでも映える、末端が大きくなるトゥーン系のデフォルメに方針転換しましたね。

――キャラクターデザインのリファイン、ブラッシュアップに関しては織部(花子氏。『P5T』キャラクターデザイン担当)さんが、プレゼンでかなり力を入れたというお話を別インタビューで拝見していたのですが、そのやり取りで印象に残っていることはありますか?

前田:まさにモデルを全部作り直ししたことでしょうか(笑)。

――それは「私が描き直す」みたいな感じだったのでしょうか?

前田:織部は「最初から描き直したほうがいい」という意見でした。『世界樹の迷宮』がベースのダンジョンRPGにおいては、一人称視点なのでキャラクターが画面内に映ることは少ないですが、一方シミュレーションRPGでは、キャラクターが画面を動き回ってこその部分もあります。ゲームジャンルごとに文法が違うんですよね。だから「同じデフォルメを使うとなると危険だ」という話は受けていて、自分もそれに同意しました。

――作る上でデフォルメが大変だったキャラクターはいますか?

野村:新キャラですかね。エルはかなり力を入れていましたよね?

前田:何回も描き直しをしてもらいました。あと、織部のデフォルメキャラクターをデザインする方法ですが、まず頭身が高いバージョンの絵を用意するんですね。

この頭身の高い絵がものすごく良くて、エルは凛とした戦う女性像を体現していましたし、統志郎に関しては中年男性でありながら大人の色気を感じるようなイラストでした。それらを見たときに「やっぱり頭身を上げようかな」なんて思っちゃいました。もうモデルは半分くらい進んでいたので、みんなには言いませんでしたけど(笑)。

一同:(笑)

――それはちょっと見てみたいですね。

野村:本編をクリアしたときに解放される"スペシャルアート"の項目から、頭身の高いラフスケッチのエルを見ることができますので、ぜひご覧いただけるとうれしいですね。

――そういえば、ムービーでエルの顔のアップが出るときに、いつものデフォルメとは違うリアル寄りの表情だなという印象を受けたのですが、そこはあえてそうしたのでしょうか?

前田:おそらくは終盤のシーンだと思いますが、そこは作中でも一番シリアスなシーンですので、デフォルメと通常の中間ぐらいのバランスにしています。

――なるほど。だからこそ印象に残っていて、すごくハッとさせられた場面でした。そんなエルと春日部統志郎というふたりが本作ではオリジナルキャラクターとして活躍しますが、デザインのコンセプトと、第二章くらいまでの範囲でキャラクターの魅力など教えていただけますか?

野村:デザインは織部からどういうイメージだったのか、メッセージをあずかってきました。エルはひと言で表すと「カリスマ性をデザインに落とし込んでいる」とのことです。織部が考えたそのカリスマの本質が"絶対に揺るぎない大物感"と"不安定な破壊者"。すごい人でグッと引き寄せられる部分もあれば、ちょっと危うい面もある……、カリスマにはこの二面性があるんじゃないかと。

じつはこれ、本作の"革命"というテーマちょっと紐づいていて、まさにエルは革命軍のリーダーとして出てきますが、その引き寄せられる部分とハラハラする部分を、彼女のデザインに落とし込んでいるとのことです。

ですから実際にエルのデザインをよく見ると、左右非対称のデザインになっています。髪型の片方が目に少しかかるような感じで、服装も片方がめくれ上がっていますし、スカートも足のところに少し甲冑が付いています。そういったアンバランスさを、非対称という形で落とし込んでいると。威厳と不安定さを同時に感じられるようなデザインですね。

そして統志郎は物語の深い部分にかかわるので細かくは言えませんが、モチーフにしたのは歌舞伎の女形という話です。前髪が少し垂れていますが、これは歌舞伎の"シケ"という形らしくて。女形は女性の憂いや覚悟といったことも表現しているらしく、そういった要素もちょっと取り入れて、イベントシーンとかで効果的に映えるようにデザインしたとのことです。

――だから統志郎からは色気もどことなく感じるわけなんですね。

小西:へぇ……そうなんだ。もう完全にこっち側(インタビューする側)で話を聞いています(笑)。

一同:(笑)

野村:統志郎は発表したときにSNSでけっこう「カッコいい」という投稿があったんです。自分からすると「スーツのおじさんなんてそこらじゅうにいるぞ」と思ったのですが(笑)。そういったちゃんとした狙いや意図を持ってデザインを作り込んでくれたから、しっかりとファンの方の心に届いて、刺さったんでしょうね。

――物語序盤では統志郎のコミカルな部分が強調されていますから、プレイすると印象がだいぶ変わるかもしれませんね(笑)。

野村:最初の印象はコミカルで愉快なおじさんですよね。ただ、ちゃんとキーパーソンとして動いてくれるはずです。

前田:エルは、自分の信念や仲間のためには自己犠牲もいとわないキャラクターです。それに対して統志郎は人が傷つくことを極端に恐れる優しいキャラです。2人が目指す正義は同じではあるのですが、思想が異なるので意見が衝突しながら話は進みます。

野村:じつはキャラクターのコミカルな面はあとから入ってきた要素です。例えばエルの場合、最初はリアルな頭身だったこともあり、凛として意志が強く情熱的なイメージがありました。ですが、そのままだと一部の隙もなく、高校生である怪盗団と多分うまく交わらないし、主張も強すぎてリアルにこんな人がいたら少し引いてしまうのでは、と。

最終的には頭身が下がったこともあり、エルは少し猪突猛進というかバーっと突っ走ってしまうような性格になりました。あとはクセというか、彼女はだいぶユニークな絵を描くんですね(笑)。そういったちょっと親しみやすさも入れて、完成させていったキャラクターです。

――たしかに拠点でのトークでは、エルも統志郎もコミカルとか内面がだいぶ出ているような会話が多いですね。そこも意識して増やしていったと?

前田:スピンオフタイトルは、どうしても新キャラクターが中心に話が回ることが多いと思います。その新キャラクターをプレイヤーの皆さんに受け入れて頂くことも命題の一つでした。ですのでデザインの練り直し同様、性格の設定についても試行錯誤を繰り返しましたね。

エルの性格について試行錯誤していた初期ですが、「仲間が傷ついても目的を達成するためにはやむなし」という思想の時期もありました。ただ、リアルでそれを考えるとすごくヤバい奴になっちゃいますよね(苦笑)。

――たしかにその意見に同調するのは難しいです。

前田:先ほど野村からもありましたが、怪盗団の高校生と交わらないんです。

――怪盗団のポリシーとも違いますよね。

前田:あまりにも崇高過ぎてしまうとユーザーも共感できません。もっと身近に感じる等身大で描く必要があり、スキを見せるような調性が入りました。統志郎は逆で、今は誠実なキャラですが初期はもう少し飄々とした、それこそ高田純次さんみたいなノリだった時期もありました。

――それはちょっと見てみたいですね(笑)。

前田:ただ、ちゃらんぽらんな面が強調されすぎて、スタッフから「彼のことはどうでもいい感じになって助けたくなくなった」という意見が出てしまいました(笑)。それがあって、もう少し真面目にと軌道修正が入り、今の統志郎が生まれました。

――たしかにエルも統志郎もすぐ好きになる性格だし、怪盗団たちとうまく混ざり合っていて、会話も自然にやり取りをしていて、そこにいて当たり前のような存在になっている点が良かったです。

野村:よかった。ちゃんと仕上がったね。

前田:パッケージイラストも怪盗団たちと一緒にすることは心配でした。エルや統志郎は怪盗団ではないですし。ですが仕上がったイラストは仲間感もしっかり出ていて、よくまとまっていると思います。

――ほかにアートワーク関連でここが大変だった、というポイントはありますか?

前田:今回は革命がモチーフということで、最初のマリエキングダムはフランス革命で、つぎのヨシキキングダムは明治維新を参考にしています。明治維新を革命と呼んでいいかはさておきですが……。それらにどこまで寄せるのかは、最後の最後までスタッフと協議していました。

やはり『ペルソナ』である以上、精神世界という"異世界でちょっとサイケデリックな雰囲気"を醸し出したいと思いつつも、"革命のリアルな温度感"を出すにはどうすべきかと、空の様子を始め、最後までずっと調整していました。

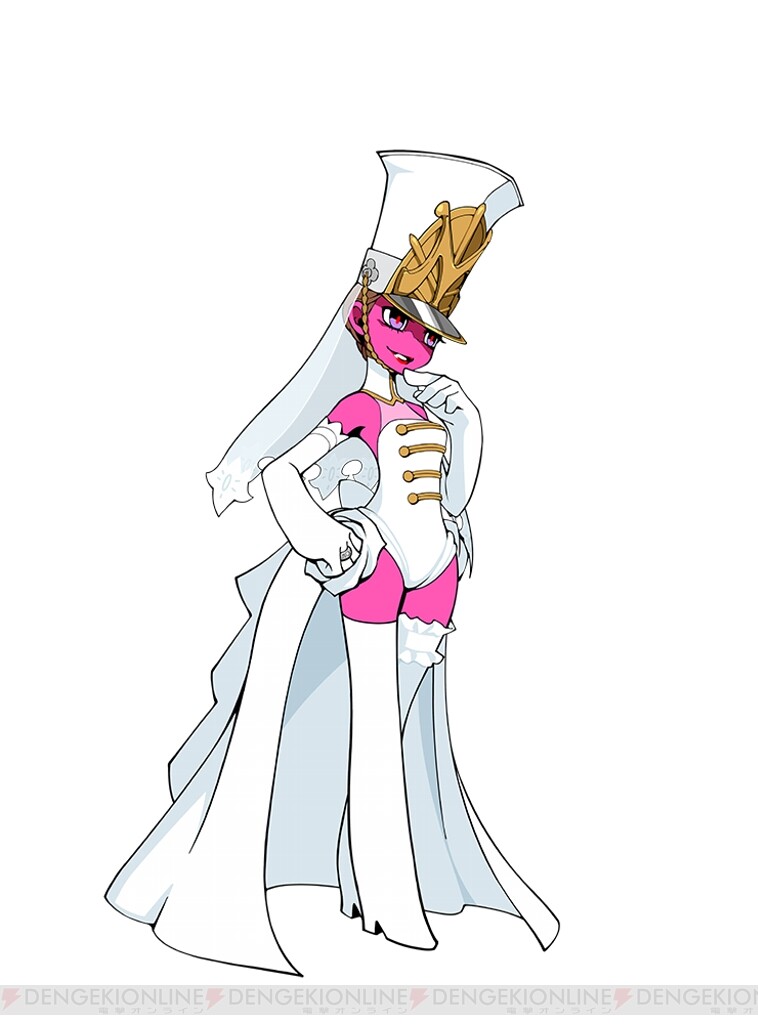

革命と精神世界をどう繋げて広げるかと考えた結果が、結婚式とフランス革命という相容れない要素をガッチャンコした、今の形です(笑)。ですので、ボスのマリエも軍服でありながらも、ウェディングドレス風になっています。

フィールドの作り方ですが、思考する遊びの邪魔をしない事や背景モデルの上に乗るUIの視認性も加味して、うるさく無い配色にするよう気を付けました。また、あまり奇をてらった複雑な構造だとキーフリーの手触りも悪くなってしまいますので、そこも気を使いました。

野村:通れる、通れないなどもある程度わかりやすくしましたね。あとまっすぐ建てる物も、高さを上げるほどパースを強調して異世界感を出してくれています。

――ちなみに、革命のイメージはわりと戦争映画のようにミリタリー感が強く、シックな色合いで泥にまみれた凄惨な戦場を描く、みたいなイメージを思い浮かべますが、そのあたりと融合させたという認識で合っていますか?

前田:そうですね。ただ怪盗団はあくまで怪盗団であり、兵隊ではありません。シミュレーションRPGの中には、大量のユニットを登場させ大規模な戦争を描くものもありますが、その方向性にはしたくないと考えていました。

それよりは、ゲリラ戦などもう少し小規模な戦闘を描ける“革命行為”こそが、怪盗団の思想とも相性が良いと考えました。この小規模な戦闘、革命を描きたいということが、バトルに参加できる人数が3人である理由の一つでもあります。

あとは"難しく見せない"という観点からもユニット数は意識していました。あまりにも数が多いと各ユニットに命令することが面倒に感じてしまいます。もちろんユニット管理を楽しむことがSRPGの醍醐味や楽しさでもあるとは思うのですが、我々が目指すゲーム性は、もう少しカジュアルにしたく操作回数は絞りたいと思いました。

野村:やはりチームである怪盗団の活躍を描きたかったんですね。怪盗団が何十人の兵隊を引き連れるという姿はやはり違うなと。怪盗団は忍んでこそ怪盗なので、カバーアクションなどで物陰に隠れながら進めていく姿のほうがしっくりきました。

前田:キャラの移動方法ですが、開発初期の仕様はターゲットカーソルを移動先まで動かし、決定ボタンを押すとキャラが移動するといった内容でした。

ただ、それだと触り心地として固く、P5Tのテイストと合いませんでした。スタッフからもターゲットカーソルではなく、怪盗団やエルを直接動かしたいという要望や意見もあり、最終的にはキーフリーという形で、盤面上を自由に動かせる形にしました。

――現状のキーフリーでは、ユニットを動かして隠れられる場所で待機すると、自動的にガードする行動を取ってくれるのがよかったです。止まった場所でガードするという1工程を挟まないのがラクで、だからこそキャラクターをいろいろ動かして、ああでもないこうでもないと試行錯誤がやりやすいのかなと。

ミスマッチ感がいい味を出しているラヴェンツァはお気に入り【P5Tインタビュー】

――物語は『P5』本編が終わって春休みに入るまでの間が舞台なので、怪盗団のメンバーたちは性格的にもあまり大きな変化がない印象を受けました。本作で意識して変えようとした部分や、変えずにいようと心がけた部分はありますか?

前田:声優さんの演技ですね。頭身が下がったことは意識しないで、本編と同じ想定で演じていただきたいとはお伝えしました。デフォルメするとちょっとコミカル寄りになったり、元気に演じてくださったりすることがありますが、本作は、皆が知る怪盗団の新しいドラマであることを、収録する前にみなさんにはお伝えしました。

――実際のところ、キャラクターがデフォルメイラストになったことで、絵としての情報量は多分意図的に減らされていると思いますが、キャラクターの性格まではデフォルメされていないので、『P5』のキャラクターの印象はそのままで、ドラマの情報量も減っておらず、『P5』の延長線上にある印象です。お話を聞いて意図通りに機能しているなと感じました。

前田:ありがとうございます。例え頭身が変わっても物語としてペルソナらしい展開を心掛けました。また、可愛らしい見た目ではありつつも“骨太なゲーム性”があり、やり応えを感じていただける内容になっていると思います。

――その一方で、ラヴェンツァは『P5』本編よりもコミカルな演出が前面に出ていて、だんだんベルベットルームの住人らしさが増してきたと申しますか、とてもかわいく見えました(笑)。

前田:『ペルソナ』シリーズのベルベットルームは『P5』であれば監獄といったように作品テーマからモチーフを選んでいます。今回は“心の革命”ということで、言葉遊びっぽくもあるのですが“産業革命”をモチーフにしています。だから製錬所なんです。

――なるほど。だから部屋内に歯車がいっぱいあるんですね。

前田:製錬所にかわいい少女が無骨な格好をして登場するというミスマッチの感じは、開発内でも非常に受けがよかったですね。

野村:デフォルメの手足の長さなどを調整しているような早い段階で、ラヴェンツァが溶接メットを付けてスカートを広げながら「ごきげんよう」と挨拶しているラフイラストが来て「これは生かそう!」と(笑)。

――たしかにこのミスマッチ感がすごくハマっています(笑)。

野村:合体事故の爆発したあとの顔もかわいいんですよ。

前田:合体事故の演出は昭和の演出ですね(笑)。ちなみに、合体事故後のメニュー画面に表示されるラヴェンツァの待機モーションは、事故後の髪が爆発した状態で出てくるレア演出になります。

――そうなんですね(笑)。スキップをしてしまっていて、よく見ていませんでした。

前田:頭身を下げたキャラクターがいちばん魅力的に見えるのは、やはりよく動くことなんですよ。だから拠点などでもキャラクターのバリエーションを相当数用意しています。

――演出面では3Dモデルのイベントシーン以外にアニメーションの手法によるイベントシーンも採用されています。こちらは「『ペルソナ』ならばアニメもあるよね」みたいな考えでの採用でしょうか?

前田:そうですね。シナリオを描いていくうえで動きのあるシーンは、やはりイラストだけだとどうしても描ききれないので、そういった動きがあるシーンや演出の派手なシーンに関してはアニメーションを採用しています。

ただイラストを用いた会話シーンは、チーム内から「いまどきイラストでやるの?」といった意見が上がりました。じつは『P5』の会話シーンを作るときにも同様の意見はありました。

ですが感情の細かい機微は、どうしても3Dモデルだけでは表現しづらくイラストの方が簡潔に伝えられます。なのでP5Tの会話シーンはイラストを採用して、感情表現の幅を広げるべくバリエーションも多く用意しました。統志郎だと70枚くらいでしょうか。

――それはかなり多いですね。でも、たしかに統志郎のほっかむり姿とかは、3Dモデルの場合はちょっと微妙な感じになりそうですね(笑)。

前田:そうなんですよ。コミカルなシーンを3Dモデルで制作するとなると、まずはモデルやアニメーション制作など工数が跳ね上がり、数もそこまでは用意出来ません。ですのでイラストを多く用意することで、楽しい掛け合いやシリアスなシーンなど、多彩なシチュエーションを描くことが出来ました。

野村:このイラストはこの1シーンだけしか使っていない、なんてものもありますからね(笑)。

"『P5』の楽曲全体をジャンルにする"ことを念頭に自分らしさを出した楽曲【P5Tインタビュー】

――サントラがゲームと同日に発売されましたが、今回はCD5枚組106曲収録されて相当すごいボリュームになっています。本作での曲作りの全体的なテーマや、コンセプトがあればうかがえますか?

小西:最初に「こういうゲームを作ります」と前田から話をもらったときは、まだデフォルメでいくか大きい頭身でいくかを決めている段階で、ゲームとしては"触れるのはちょっとだけ"という状態でした。そのとき「今回は革命がテーマなんです」と聞いて、今回は自分の得意分野でもあるロックで行こうと決めました。

よく「『ペルソナ』サウンドってどういうものですか?」と聞かれることがあるのですが、個人的には作る人の"自分らしさ"だと考えています。ですので、まずは僕が作るならば革命というテーマにあったロック、そして自分らしさを出した曲に軸に置こうと。

それで『P5T』をどんなテイストにまとめるかを考えた段階で、"『P5』の楽曲全体をジャンルと捉える"ことにしました。『P5』は音楽ジャンルで言うとアシッドジャズが中心ですが、僕も同じアシットジャズで楽曲を作ると新作なのに前段階に戻って、おかしな方向になってしまう、そしてたぶん『P5』らしさもなくなってしまうだろうな、と。だから作品として『P5』を一歩進めるならば『P5』をひとつのジャンルとして捉え、ロックを軸にするのがいいだろうと。そんな感じでコンセプトを決めました。

――発売されているサントラでの聴きどころやアピールポイントはありますか?

小西:今回は僕ひとりで全部の楽曲を担当したので、作品全体としての統一感を感じていただけると思います。やはり多人数で分担すると、その人の色が出るため同じ方向で進んではいるのに、どうしても違いが出てしまいます。

今回は昔のゲームミュージックでは当たり前にやられていたフレーズの共有を始め、曲の質感だったり音色だったりなどの統一感を目指しました。だからぜひアルバムでゲーム全般としての統一感を聴いて味わってもらいたいですね。

野村:サントラだけに収録している楽曲もありますので、ぜひ注目していただきたいですね。

――となると、実際の制作では収録されている曲以上の数を作られたのでしょうか?

小西:そうですね。でも、いままでの自分の作業感よりは、ボツにした楽曲は少なかったと思います。昔はどんな感じにしようかと悩む時期が長かったですが、いまはちょっと波に乗ってしまえば、あとはもうワーッと最後まで曲を作れる感じはします。

――ちなみに、シミュレーションRPGというジャンルだからこそ、作曲時に配慮した部分はありますか?

小西:ひとつの場所(ステージ)にいる時間がとにかく長いことですね。『P5』の楽曲なのでやはりボーカルが必要だろうとなったものの、同じボーカル曲をたとえば15分間聴き続けられるのか? という懸念がありました。

じつは誰にも相談せずに自分の中でオミットしたことですが、全部インスト(インストゥルメンタル)にしようかなと考えたこともありました(笑)。

野村:さすがにそれだったら困ります(笑)。

一同:(笑)

小西:もちろん、そんなわけにはいかないですよね。RPGの場合、たとえばダンジョンを移動してバトルが発生し、その後リザルトがあってまたダンジョンを進む、というように場面転換も多く、盛り上がるポイントに合わせて楽曲も用意できます。

ですが、シミュレーションRPGだと同じ場所にいる時間が長く、そういった転換ポイントも少ないんですね。盛り上がるタイミングもプレイヤーの皆さんそれぞれですし。

――たしかにいつ"TRABANGLE"を決めたかとか、どこで敵に追い撃ちを決めたとかはプレイヤーごとに違いますし、最高潮が来るタイミングはコマンドRPG以上に人それぞれになりそうです。

小西:そうなんですよ。いつ盛り上がるのかがわからないので、曲はこれだけ盛り上がっているのに、プレイヤーさんはずっと何をするべきか考えてらっしゃる……なんてことも全然あり得る(苦笑)。あと『ペルソナ』の楽曲はどちらかといえば楽曲単体で成立していて、ゲームミュージックからは離れた印象を持たれている方も多いと思います。

だから言い方は適切ではないかもしれませんが、そこを意識せずにゲームミュージック寄りというか、淡々とした楽曲にしています。もちろん『ペルソナ』の楽曲として聴いても、求められるクオリティに達している楽曲であるかどうかは、ボーカル曲を中心に気を付けたポイントです。

――聴いていて疲れるという表現は適切ではないかもしれませんが、とくにそれは感じませんでした。

小西:まさに気疲れしない楽曲ですね。じつは作曲する前、プランナーに「どのぐらい1ステージのプレイ時間を想定しています?」と聞いたら、「だいたい1ステージが20分ぐらいですかね」と言われて「20分も同じ曲を聴き続けるのか」と焦ったのを覚えています(笑)。

――ちなみに、小西さんからここに曲を追加したほうがいいのでは? というようなご提案もあったと他のインタビューで拝見しましたが、そういったやり取りで印象に残っているエピソードはありますか?

小西:どちらかというと「楽曲をここに追加してください」という形でなく、自分でプレイをして「ちょっとここには別の曲が必要だな」と感じたときに自分から用意しました。その結果がこの曲数なんですけどね(笑)。

作曲に関しては、とくに前田やほかのスタッフから「何かこうしてください」と言われた記憶はなく、自由にやらせてもらった感じですね。ひたすら自分ひとりで「ここにこの曲を付ける、ここにあの曲を付ける」という感じで作業をして作りやすかったし、やりやすかったかなと。そして先ほども言いましたが自分らしさもけっこう出せたのではと満足しています。

前田:サントラのライナーノーツにも書かせてもらいましたが、小西が『P5T』のサウンドを担当することが決まった時点で、テーマが心の革命であることは決まっていました。革命という熱量の高い事象を描くゲームの内容と小西が得意とするギターサウンドは絶対に合うと思っていたので、不安は一切なく任せていました。

――そうなると、小西さんからご提案したケースも気になりますが?

小西:調整をしていくなかで、ステージの構成などが変わってくるケースもあります。それに合わせて使用する楽曲をこちらにしたほうがいいなどの提案ですね。シミュレーションRPGだから特別こうしましたというものではなく、ゲームをプレイしてみて変えたほうがいいと自分が感じた楽曲を提案した感じです。

――たとえば新曲だとイメージを変えられるとか、盛り上がりポイントだから一段階引き上げたいという部分でしょうか?

小西:そうですね。そういった部分はサウンド以外の部門から要望が来ることが多いのですが、今回はたぶんみんな手探りだったこともあり、自分の作業でいっぱいだったのかなと。だから、自分でしっかりやろうと考えました。いつもならば「ここに新曲を」となると「いや、コストが……」となるのですが、今回は「いや、作ります!」と(笑)。

一同:(笑)

――作曲側から率先して「ガンガン入れます!」という話はあまり聞かないですよね。

前田:開発が終わりのほうになればなるほど、なにか新しい要素をひとつ入れることに対する調整が大変になります。そこを率先してやってくれたことは非常に助かりました。

小西:いままでのRPGならば「ここには楽曲が必要だろう」みたいな予想ができたんですが、今回は初めてジャンルだったのでけっこう想像はしづらかったです。「こんな感じになるんだ」と完成が見えてくるとわかることも多くて、そういう部分で「ちょっとどうしても曲を入れたいです」という感じになりました。

――これだけの楽曲を今回はおひとりで作られたわけですが、小西さんは『P5』だと劇伴の楽曲を多く手掛けられるなどしてきました。そういういった作曲経験などが影響しているのでしょうか?

小西:いえ、どちらかといえば今回自分で「これはいい」「これはダメだ」とすべてジャッジをしながら楽曲を作れたことが、最終的にこれだけの楽曲を作れた要因だったと思います。誰かに聴かせて「これはどうですか?」「いや合わないんじゃないか」という時間がなく、結果的に1曲にかける時間を圧縮できましたし、量産にもつながったのかなと。

あとはこの楽曲のフレーズを使って別のところで使おう、みたいな感じで1曲からどんどん膨らませていく作り方をしているんです。いままでだと「どうしようかな」と考えて、作曲を始めてから途中で「やっぱりここはこうだったんじゃないか」と戻ることもありましたけど、『P5T』はとくに戻ることはなく最後まで没頭できました。

そこは自分でも意外でしたね。「全部自分でやってください」と言われて、これまで誰かの下について仕事をすることが多かったので、最初はすごく不安でしたけど(笑)。

――この作品が小西さんの新しい糧になった手応えはありますか?

小西:そうですね。サウンドの仕事を初めて13~14年ぐらい経って、やっと自分の作り方みたいなのが見えたタイトルだったと思います。

――ちなみに、小西さんはシミュレーションRPGを遊ばれるのですか?

小西:僕は『魔神転生』(1994年発売)で止まっています。もちろん『RONDE ~輪舞曲~』(1997年発売)もありません(笑)。

一同:(笑)

小西:開発としては『女神異聞録 デビルサバイバー』(2009年発売)に携わったこともありますが、『魔神転生』以降はプレイしていないですね。だからシミュレーションRPGは『魔神転生』の知識でカバーした感じで(笑)。

手応えが一段上がる明智とかすみが活躍するDLCエピソードの"Repaint Your Heart"

――DLCの購入を迷っている人に向けて、明智とかすみが活躍するエピソード"Repaint Your Heart"の見どころを教えてください。

野村:『P5』本編では見られない明智と主人公の掛け合いでしょうか。ひとつ挙げるなら、アジトでの会話イベントでライバル心が垣間見えるやり取りがあったりしますよ。

前田:かすみについてはDLCのオリジナルキャラクターとの掛け合いにご注目いただきたいですね。『P5R』をクリアして彼女の事情を知っている方なら、興味を惹かれる内容になっているかと思います。

――ゲームシステム的には『P5T』の本編をさらに発展させた内容になっているのですよね?

野村:敵味方にペイントという要素が追加されていて、たとえば敵の色が付いた場所ではガードできる状況であってもできない、というような感じです。本編ではエレベータや扉の開け閉めなどのギミックがありましたが、そういったものが毎ターン変わることで、戦局がさらにめまぐるしく変わっていく内容です。

――それを聞くと、難易度はけっこう高そうですね。

野村:そうですね。やりやすい遊び方としては本編をクリアしたのち、ゲーム性を十分理解したうえで続けて遊んでいただくのがいちばん理想です。

前田:今回のDLCは本編のゲーム性にもうひと味加えたものとなっています。シナリオも『P5T』の本編から完全に独立している内容ではありませんので、ぜひ本編をクリア後に遊んでいただきたいですね。

小西:じつは楽曲もDLC用に用意しているんです。

――それは豪華ですね。そんなリッチな作りのDLCですが、アイデア自体は本編には入りきらなかった、温めていたアイデアを入れ込んだという感じでしょうか?

野村:システムについては本編ができてから、さらにいくつか追加したという部分がありますが、アート面ではモックアップの頃の名残があります。初期案ではストリート系のキャラクター案もあり、ステージもちょっとアングラっぽい感じで、照明なども製品版と比べて暗くて。

前田:革命に決まる前ですよね。街中や屋上で戦っていました(笑)。

野村:そのあたりの名残が、DLCには少し反映されているかもしれません。キャラクターデザインも結構好きで、それが新キャラクターのゲルニカにも反映されています。だから個人的にはDLCのほうが開発初期の匂いがしてなつかしいです。

――楽曲はDLCを作るぞ、となってから用意されたのでしょうか?

小西:気付いたらものすごいボリュームのDLCが企画に上がっていて。でもDLCは世界観も違うしメッセージも違うので、同じ歌詞だと合わず、使えないんですね。これはもう新しく作るしかないなと(笑)。

一同:(笑)

小西:だからインストゥルメンタルにしようか……とも思ったのですが、「けっこうなボリュームがありますよ。ちゃんとしたDLCとして売りますよ」と聞かされて、わかりましたと専用ボーカル曲2曲を含め、計16曲作りました。規模的にはそこまで大きくはないけれど、自分としてはゲームをもう1本作った感じです。

――たしかにとても贅沢な内容です。

小西:雰囲気もまったく合わないので、ほぼ『P5T』の本編から流用できず、新たに作った結果、この曲数になったという(笑)。

――それを聞くと聴き応えが一層増しますね。しかし、同じゲームシステムなのに方向性がガラッと変わるDLCもなかなかないですね。ちなみに、DLCのテーマは"Repaint"(塗り直し)になるのでしょうか?

野村:革命ほどカチッとした固有名詞が決まっているわけではありませんが、"心を塗り替えろ"という言葉は『P5T』本編の"その心に焔を灯せ"に近い方向性です。ネタバレになるので詳細は言えませんが、DLCも意識を変えるというか、そういう話でもあるので通じるものはあるんです。

前田:グラフィティには敵対するチームが塗った絵を上から塗りつぶすという文化があるらしいです。そういった意味でもDLCの仕様ともマッチしています。

――最後に購入してプレイしている方や購入を迷われている方へ後押しできるようなアピールをお願いします。

野村:繰り返しにはなってしまいますが、我々は常に新しいジャンルに挑戦しています。そして『P5』シリーズを作っているという自負があります。『P5』の柱となる部分はちゃんと担保されているので、ファンの方は安心してください。

また、開発スタッフにはいままでシミュレーションRPGをやったことがないというメンバーもいましたが、最後まで楽しくクリアできるものになりましたし、それをひとつの指標にしながら作りました。シミュレーションRPGを未経験の方こそ本作を入口に、ぜひこのジャンルにも触れてほしいです。

――たしかにボス戦などはギミックをどんどんこなして追い詰めていく楽しさがあり、「あ、これは完全に『P5』のノリだな」と感じる演出が多かったです。

前田:『P5』で描いていた熱い反逆のドラマは『P5T』でもしっかりと引継ぎ、心の革命を通して描いています。それは、真っすぐだけども、どこか危うくて儚いジュブナイルのドラマでもあります。皆が知る怪盗団が、そんな熱いドラマに関わることで新たな一面を見れたり、魅力を再発見できますので楽しみにして頂けたらと思います。またバトルシステムは思考する楽しさがありますが、これは実際に触ってみないと伝わりにくい部分ではあります。ぜひとも手に取っていただけたら嬉しいです。

小西:本作はスピンオフですがやはり『P5』という部分はゆるがないし、その上に乗っかっている部分がシミュレーションRPGという要素なので、ファンの方は安心してプレイしてほしいです。みなさんの知っている怪盗団が活躍する新たな姿を、ぜひこの作品で体験して楽しんでください。

(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります