『SAO』作者・川原礫×『ポケモンGO』開発者・川島優志の特別対談が実現!

- 文

- 電撃オンライン

- 公開日時

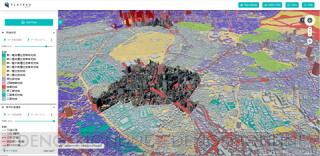

国土交通省が推進する3D都市モデルの整備・活用・オープンデータ化事業Project PLATEAU (プラトー)は、ブラウザで3D都市モデルが見られるPLATEAU VIEWやユースケースなどを掲載したウェブサイトを公開中です。

民間事業者とともに開発したユースケースや新サービスを随時発表しています。

3月26日からは、仮想世界と現実の関係を描いた大ヒットライトノベル『ソードアート・オンライン』、『アクセル・ワールド』の作者である小説家・川原礫さんと、位置情報・ARを活用したスマートフォン用大ヒットゲーム『Ingress』、『ポケモンGO』の開発者であるNianticアジア担当副社長・川島優志さんの対談も掲載されています。

対談全文はこちら。

以下、リリース原文を掲載します。

PLATEAUとは

国土交通省が進めるまちづくりのDX(デジタルトランスフォーメーション)事業。全国56都市の3D都市モデルを整備し、そのユースケースを創出。

さらにこれをオープンデータとして公開することで、誰もが自由に都市のデータを引き出し、活用できるようになる。

『ソードアート・オンライン』『アクセル・ワールド』著者・川原礫

第15回電撃小説大賞《大賞》受賞。2009年2月、受賞作『アクセル・ワールド』にて電撃文庫デビュー。

別名義にてオンライン小説を自身のホームページにて発表しており、その作品『ソードアート・オンライン』が2009年4月より電撃文庫から刊行スタート。

2012年には、両作品がTVアニメ化。2014年6月からは新作『絶対ナル孤独者《アイソレータ》』を刊行。著作は60冊以上におよぶ電撃文庫の人気作家。

Niantic, Inc. 米国本社副社長・川島優志

2013年、Googleの社内スタートアップとして発足したNiantic Labsの UX/Visual Designerとして参画、『Ingress』のビジュアル及びユーザーエクスペリエンスデザインを担当。

また、プレイヤーが現実世界でポケモンを探し、集める、スマートフォンゲーム『ポケモンGO』では、開発プロジェクトの立ち上げを担当。

2015年10月にNiantic, Inc.(ナイアンティック社)の設立と同時に、アジア統括本部長として同地域を統括。2019年、副社長に就任。

日本はデジタル関連施策で遅れている、と言われることが多いが、エンターテインメントのジャンルではビジョンと認識の面で世界の最先端を走っている。

VRやAR関連業界では、「市場規模以上に日本は積極的である」という声を聞くことは多い。

それはまさに、小説やアニメ、ゲームなどでVR・AR世界に触れている人が多いからでもある。

そんな世界を描くお二人、「ソードアート・オンライン」などで知られる小説家 川原礫氏とPokemon GOの開発も手掛けたNianticの 川島優志氏に、Project PLATEAUのような存在をどう感じるか、語り合ってもらった。

Project PLATEAUが2017年にあれば……

・都市の3Dモデル作成のような個人では難しい部分を国土交通省が支えてくれるのは素晴らしいこと

・PLATEAUの3Dデータは今後、たくさんの人が参加し情報を付加していくことで育っていく

・これまでは時間・予算的に難しかった3DCGのエンターテイメント業界での利用も、PLATEAUによってできるようになる可能性が広がる

――対談はまず、Project PLATEAUの概要を国土交通省側から説明するところから始まった。プロジェクト詳細を聞くと、お二人はそれぞれの観点で強い感銘を受けたようだ。

川島:まずは、PLATEAUの「挑戦の姿勢」を讃えたいです。今の時代、失敗するとSNSなどでめちゃめちゃ叩かれますよね。

場合によっては「予算の無駄遣い」と言われかねないので、「こういうことはしない」という風潮になってもおかしくはない。

都市の3Dモデル化のような、個人ではやりづらい部分を国土交通省が支えてくれるというのは、非常に素晴らしいと思います。

PLATEAUの3D都市モデルはまだシンプルなデータですが、たくさんの人が参加し、情報を付加していくことで、そこに物語が刻まれていくでしょう。

どんな情報が追加され、物語ができあがっていくのか、楽しみです。

川原:エンターテイメント方面には、本当に夢が広がる話です。

2017年に公開された「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」の中で本当は、「劇中に出てくる東京の各地域を3D CGですべて作ろう」という構想があったんです。

ですが、エンターテイメント向けには、各地域の3次元計測したデータを使うことはできませんでした。

ほとんどの地域はイチから計測しないといけない状態で、時間的にも予算規模的にも難しかった。

ということで、実際の映画では3Dの背景はほとんど使われず、2Dの作画になっています。でも、もしPLATEAUで公開されるようなデータがあって、自由に使えるとなれば話は変わってきますよね。

「仮想空間で移動する」ためのデジタルツインの可能性

・企業からデータを集めて一般公開するのは国土交通省ならではの取り組み

・コロナ禍が引き金になりVRでのお出かけが普及すれば、PLATEAUのようなデータが重要になる

・ゲームの中のAIやロボットが動くためには、PLATEAUのデータに含めることができるような「どこが動ける場所なのか」という属性情報が必要

・出かけることや人と会うことが難しい今、デジタルデータをつかって「距離をどう縮められるか」が重要に

――PLATEAU VIEWでは、デベロッパー等が保有するビルの建築情報モデル(BIM)のデータ提供を受け、国土交通省で整備した3D都市モデルへの統合に成功しており、建物内部を含めた詳細な情報が一部閲覧可能になっている。

川原:建物内部のデータまであるのはいいですね。企業からのデータを集めて一般公開できる、というのは国土交通省でないとできない取り組みです。

川島:一般公開することに意味がありますね。建築に使ったBIMデータを公開していただくのはなかなか難しいです。

Googleも最近は、インドアのマップを作るようになってきましたね。Googleマップが始まった頃は、「ストリートビューには自分の家を出してほしくない」という方もいらっしゃいました。

でも、そういう脅威論を超えて、便利に使うようになっている。

『ポケモン GO』や『Ingress』でARを体験する人も増え、「データを提供する」ことに対する意識も変わってくるかもしれません。国でやっていることですし、「これを応援したい」と思う人も出てきそうです。

川原:もしかすると将来、コロナ禍が引き金になり、「VRであちこちに出かける」ことが当たり前になるかもしれません。そういうときは、PLATEAUのようなデータが重要になりますね。

ロボット端末を現実の都市の中で動かして、自分の代わりをさせることだってできるでしょう。これはAI研究者の三宅陽一郎さんに伺ったのですが、ゲームの中のAIが動くには「どこが動ける場所なのか」という属性をもった地図でないといけない。

PLATEAUのデータはそういう性質のものですよね。ならば、(属性も含めて)高精度なマップができれば、ロボットが動けるところ・動けないところを把握して、実際に動かせる世界がやって来るかもしれません。

川島:こういう話はメリット・デメリットの両面がありつつ、メリットが上回っていくことが多い。そこが重要だと思います。

Nianticはこれまで「現実の場所に、実際に行くきっかけを作る」ことを重視してきました。しかし、今はそれが難しくなった。だからこそ「距離をどう縮められるか?」を考えています。

実際に会えなくても、デジタルデータの中で助けになるようなことをできればいいな、と思います。今回の話で言えば、「日本のことをもっと知ってもらえる」きっかけになると思うんです。

日本のクリエイターが「日本のデータ」を使ってどんなことをするのか、海外へのプロモーションにもなりますよね。

ゲームの世界をPLATEAUが変える

・ゲームやエンタメは正面から取り組むと解決できないものを、別の形で実現させてくれる力を持っている

・大きな費用がかかる大作ゲームの開発は、世界的ヒットが見込めないと開発が難しくなっている

・PLATEAUのようなデータを自由に入手できることは、データ制作コストの低下につながる

・企業規模などに関わらず、誰でも自由にデータを使えることは革命的

川島:僕は子供の頃夢中になったゲームに『ZAXXON(ザクソン)』っていう作品がありまして。斜めから見下ろした形の画面でスクロールするシューティングゲームだったのですが、高さの概念がちゃんとありました。

子供心に「高さって革命的だ!」って思ったんですよ。PLATEAUのような試みによって「建物やフロアの高さの概念」が入ったデータが日本中で利用できるようになると、より多角的なものの見方ができるようになるのでは、という期待があります。

ちょうど僕が小学生の時に、ZAXXONを「革命的だ!」と感じたみたいに。

川原:私にとっては、『SILPHEED(シルフィード)』が最初に触れた3Dゲームかもしれません。それ以来、ポリゴンによる3Dグラフィックスによるゲームの進化を、ずっと見てきた世代です。

都市の3Dデータを使った「デジタルツイン」は、その極致と言えるかもしれません。

川島:『アクセル・ワールド』はまさに、そういう世界を描いていらっしゃいましたよね。

川原:はい。『アクセル・ワールド』は、現実世界で問題を抱えた子供たちが、デジタルミラーのゲーム世界の中で、もう一度人生と誇りを取り戻す。

「デジタルツイン」には、それに触れることで、現実世界をもう一度再認識する力があるのではないか、という気がするのです。

今後「デジタルツイン・ネイティブ」のもとで育った子供たちが、どのようなカルチャーを持つのか、楽しみですね。

川島:ゲームとかエンタメって、みな「面白いからやっている」のですが、結果として、結びついていたものを見つけたり、世界の中での居場所を見つけていたりするのです。

正面から取り組むと解決できないものを、別の形で実現させてくれる力を持っています。「これで社会に役立つ何かを」というのではなく、開かれた取り組みであることが、いろんなアプローチを生むのではないか、という気がします。

それが、「エンタメによる社会問題の解決」につながっていかないか、と思うのです。

ある意味、国土交通省が音頭をとったプロジェクトで「こんなけしからんことができた」という方が面白い。そこから、なにかを乗り越える力が生まれる気がします。

川原:ゲームって、義務や訓練ではないですからね。そこが強い。

現在、ゲーム業界は大変です。規模の大きな大作ゲームを作るのは、かかる費用が大きすぎて、全世界的なヒットが見込めるものでないと開発が難しくなっています。

しかし、データ制作の面でコストが下げられるのであれば、話はまた変わってくるかもしれません。こういうデータが自由に使えるということは、ゲーム会社が「東京のこの部分のデータが欲しい」ということになっても、自由に入手できるわけですから。

しかも、エンターテインメント業界のスタートアップ的な、規模の小さなところでも使える。これは革命的なことだと思います。

※対談全文はこちらから!

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります