2008年3月26日(水)

【ゲーム業界リポートPart6】トップランナー編「好調な携帯機にも新たな課題」

ゲーム業界を多角的に分析する連載企画。最終回となる今回は、メディアワークス(4月1日よりアスキー・メディアワークスに社名変更)が発行している『電撃ランキング』の売り上げ本数を元に、同社企画戦略室の佐藤徹とともにゲーム業界の現状と今後を分析した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

一般的にゲーム業界は、WiiとニンテンドーDSを持つ任天堂のひとり勝ちの状態が続いていると言われている。だが、ここにきて2月の月間ランキングのベスト5にニンテンドーDSのソフトが約3年ぶりに1本も入らなかったり(チャート1参照)、2008年2月25週以降のハード売り上げでPSPがトップを取るなど、市場は徐々にだが変革期を迎えようとしている。 「2007年度の市場全体の市場規模は2月末時点で約6,856億円で、前年比で約5.7パーセント拡大しています。その内訳は、ハードの伸びが約11.0パーセントでソフトが約1.6パーセント。ソフト売り上げはほぼ横ばいで、Wiiをはじめとした、単価の高い据え置き型ゲーム機がゲーム市場を引っ張った印象ですね(佐藤)」 ■チャート1:2008年2月期の月間ランキング(TOP10)

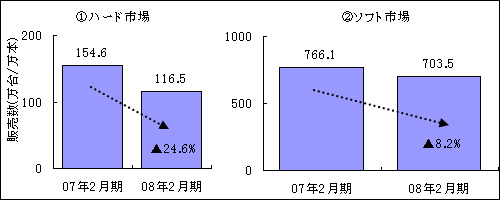

一方でこれまでゲーム業界を牽引してきたニンテンドーDSに関しては、すでに2.000万台以上を売り上げて普及率も上がり、今後も今までと同等のペースを維持するのは難しいはず。今後はWiiやPSPといった、まだ勢いのあるハードの伸びが期待される。佐藤は、注目するハードにPSPを挙げる。 「PSPが、これまでのハードの売れ方と違うのは、ソフトが牽引しているわけではなく、完全にハードの魅力で売れていること。そこは『脳トレ』などで売れたニンテンドーDSとは大きく違いますね。いわばPSPはハード主導型で、ニンテンドーDSはソフト主導型といえると思います。PSPに関しては販売台数が800万台を突破し、ソフトが売れる下地はできています。第2、第3の『モンスターハンターポータブル』が出てくれば、一気にシェアを拡大する爆発力を秘めていると思います」 ここ数年は右肩上がりだったゲーム市場だが、2月期は3年ぶりにハードとソフトの売り上げで前年比を下回ったというデータもある(チャート2、3参照)。2006年度、2007年度とハードの発売がゲーム業界を引っ張ったが、ハードの普及がある程度の安定期に入る2008年度は「売り上げ的には踊り場に差し掛かっている(佐藤)」と見るべきだろう。その意味では、ソフトのセールスがゲーム市場全体の鍵を握るはずだ。 ■チャート2:主要ハードの累計販売台数(3月16日時点)

■チャート3:2月期(1月28日~3月2日)の市場概況

■好調な携帯ゲーム機市場も新たな課題が生まれつつある ここ2、3の牽引車であるニンテンドーDSとPSPは、同じ携帯ゲーム機だが、購入層には違いが見える。ニンテンドーDSは、小学生、女性層、そして30代以上の男性に支持されている。特に『脳トレ』をはじめとする「Touch Generations」シリーズによって開拓された新規ユーザーが大きな特徴。一方のPSPは中学生から20代男性のユーザーが多い。その傾向は、売れ筋のソフトにも反映されている。 「ニンテンドーDSのゲーマー向けのタイトルは、『ドラクエ』や『FF』のリメイク作を除けば、30~50万本がひとつの壁になっています。台数の対比から考えても、コアゲーマーが多い10代後半から20代が弱いと分析できます。一方でPSPでも『脳トレ』系など発売されていますが、インパクトのある数字は残せていません。このあたりは、2つの機種のユーザー層の違いが鮮明になっている気がしますね(佐藤)」 ニンテンドーDSの好調を引っ張った非ゲーム系タイトルにも変化が現れている。2007年度にニンテンドーDSでは、約150タイトルの非ゲーム系ソフトの新作が発売された。2006年度は77タイトルだったことを考えると倍増。だが新規作品の1タイトルあたりの平均売り上げ本数は、2006年度が約7.5万本だったのが、2007年度は約3.8万本にまで下がっている。この数字をみる限り、非ゲーム系タイトルの市場は、すでに飽和状態にあるといっていいだろう。 ■チャート4:「非ゲーム」系タイトルの市場概況

■チャート5:2007年度の「非ゲーム」系タイトル売り上げTOP10

「ニンテンドーDSは、勝ち組と負け組が鮮明化していますね。売れ行きが好調なのは、女性に向けてタレントを起用した『レイトン教授』シリーズや20万本以上という予想以上のヒットになった『DS西村京太郎サスペンス 新探偵シリーズ「京都・熱海・絶海の孤島 殺意の罠」』など、広がったパイに対して、きちんと独自のアプローチを打ち出したタイトルです。逆に任天堂と同じ戦略で発売されたソフトの多くは苦戦しています。現在のWiiやニンテンドーDSでは、任天堂が拡大させたライトユーザーを、どう取り込んでいくかがサードパーティの重要なマーケティング戦略になっていくと思います(佐藤)」 一方のPSPの課題は、やはり第2の『モンスターハンターポータブル』を生み出すことだろう。2008年度は新たなオリジナルソフトのヒットがPSP爆発のカギを握るはずだ。 ■2008年度以降は、ソフト主導型の市場に移行していく 据え置き型ゲーム機では任天堂のWiiが好調で、『Wii Fit』が160万本以上を売り上げるなど、相変わらず非ゲーマー層には絶大な強さを誇る。さらに『大乱闘スマッシュブラザーズX』や『マリオカートWii』の投入で、ゲーマー層も取り込みつつある。現在のWiiのシェアは、7割が任天堂タイトルだが、今後はその比率が下がっていくことがターニングポイントになるだろう。 「かつてニンテンドーDSも同程度の比率でしたが、現在は任天堂タイトルの比率は約5割まで下がっています。Wiiも同様の数字に移行していけば、2008年度は、さらにブレイクしていくでしょう(佐藤)」 一方のプレイステーション3は、現在、約200万台まで数字を伸ばしてきているが、ソフトセールスが40万本の壁を崩せないでいる。2008年度には、『メタルギア ソリッド 4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオット』や『ファイナルファンタジーXIII』など大作が控えている。これらのキラータイトルが、壁を突き破ればブレイクも期待できる。プレイステーションやプレイステーション2の時は、強力なサードパーティとの連携によりハードのシェアを伸ばしていたソニー・コンピュータエンタテインメントは、プレイステーション3ではサードパーティの大作ソフトの遅れなど、開発体制の弱さで苦戦している。一方の任天堂は、NINTENDO64やゲームキューブの時代は、自社ソフトが強すぎるのが弱味だったが、ニンテンドーDSやWiiでは強力な自社ソフトを強みに市場を拡大させ、サードパーティも共存できるマーケットを開拓している。 「任天堂は、ゲームから離れた往年のゲームユーザーを引き戻すことにも成功していると思います。それが『ファイナルファンタジーIII』のミリオンヒットだったり、Wiiで『バイオハザード』シリーズや『ドラクエ』シリーズがヒットした理由だと思います。ただゲームユーザーとしては保守的な傾向があるため、彼らをどこまで新しいゲームに引き込めるかも重要ですね。もうひとつのポイントとしては非ゲーム系タイトルによって拡大した新規ユーザーです。彼らを継続的にゲーム機に触れさせるためにも、ゲームソフトで引き込んでいけるかが2008年度の大きなポイントになると思います(佐藤)」 最後に、2008年度以降の展開についての見解も語ってもらった。 「ハードの情勢は落ち着きつつありますから、2008年度から数年はソフトの  売り上げが大きなポイントになるはずです。ハードの入れ替わりのタイミングを考えると、次のゲーム機の転換期は地上デジタルに完全に移行する2011年ぐらいじゃないでしょうか。ハイビジョンTVがデフォルトになった時、ゲーム市場も大きな動きがあるはずです」 売り上げが大きなポイントになるはずです。ハードの入れ替わりのタイミングを考えると、次のゲーム機の転換期は地上デジタルに完全に移行する2011年ぐらいじゃないでしょうか。ハイビジョンTVがデフォルトになった時、ゲーム市場も大きな動きがあるはずです」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

※データはすべてメディアワークス調べ

製作協力:アミューズメントメディア総合学院

■関連サイト

・電撃オンライン

・アミューズメントメディア総合学院