2013年8月24日(土)

世界ではストーリーに代わる概念“ナラティブ”が語られている――『DQ』はナラティブで、『FF』はナラティブではない【CEDEC 2013】

■海外が高く評価した、日本の“ナラティブ”とは?

ここで簗瀨氏から、海外のゲーム関係者から“非常にナラティブである”と評された、2本の日本製ゲームが紹介された。『ダークソウル』と『ワンダの巨像』だ。

『ダークソウル』は非常に難易度の高いアクションRPGで、プレイヤーは途中で何度も倒されて、繰り返しプレイすることを余儀なくされる。ところがゲームの中でも、この“死んで復活”という行為が作品世界の設定として組み込まれている。何度も繰り返しプレイするプレイヤーの行為と、“魂を失ってもそのたびに立ち上がる”というゲーム中の主人公の行為が一致しているために、高難易度であってもプレイヤーは理不尽さを感じないのだと、簗瀨氏は分析する。

『ワンダと巨像』は、主人公が女性を救うため、怪物のように巨大な石像と戦うというストーリーだが、ゲーム中で提示されている情報は極めて少ない。主人公や女性は何者なのか、なぜ巨像を倒すと女性は救われるのかといった情報は、何も明らかにされていない。

ところが簗瀨氏によると、情報が少ないからこそ自由に想像できる余地があるため、プレイヤーは自分の体験として受け止められるのだという。さらに重要な点として、“巨像を倒す”というプレイヤーと主人公の一致した目標が、物語を知りたいという欲求を上回るだけの強烈な体験となっているため、説明の少ない物語に対する疑問を感じないのだと分析する。

■長方形のキャラクターでも、ドラマチックな体験を伝えられる!

ここまでの話を踏まえて簗瀨氏は、ナラティブな体験には操作するプレイヤーの気持ちと、ゲームの主人公の気持ちが一致していることが必要だとする。そして、気持ちを一致させるために必要最低限な情報と、それを裏切らない世界設定が求められる。

ここで重要なのが“必要最低限”ということだ。『FF』や『MGS』の例で見たように、ストーリーに関する情報が多すぎても、プレイヤーとゲームの主人公の気持ちが一致しなくなる。では逆に情報のリソースが極端に少なくなるとどうなるだろう。簗瀨氏はここで、『トーマス・ワズ・アローン(Thomas Was Alone)』というインディーズゲームを紹介した。

『トーマス・ワズ・アローン』は2D横スクロールのジャンプアクションゲームだが、主人公のトーマスはなんと、ただの長方形だ。さらにゲーム中にはトーマスの“友達”も登場するが、それらも大きさや形の違う四角形となっている。それでもプレイヤーは、四角形のキャラクターを操作してさまざまなトラップを乗り越えることで、そこに“物語”を感じるようになる。この点こそ、本作が海外で“ナラティブ”だと高く評価されているポイントだ。

■プレイヤーの心の中にしか“ナラティブ”は存在しない

セッションも終わりを迎えて、遠藤氏と簗瀨氏によって、“ナラティブ”の定義がまとめられた。

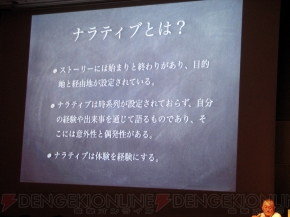

まずストーリーとは、“始まりがあって終わりがあり、誰がなぞっても同じ経路をたどるものである”という。それに対して、ナラティブには“時系列が設定されておらず、これはプレイヤー自身の経験や出来事によって語られるもの”だという。またそこには、受け手であるプレイヤーにとっての意外性や偶発性が必要だ。

さらにナラティブは、単にこういうことがあったという“体験”ではなく、プレイヤー自身に“経験”として刻み込まれることが必要だという。そのためナラティブは、プレイヤー自身の生い立ちや、その人が生活する文化によっても左右される。つまりナラティブとは、それぞれのプレイヤーの心の中にしか存在しないものであり、それゆえに定義づけるのが非常に難しいのだそうだ。

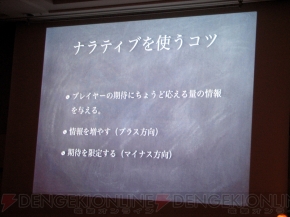

そしてナラティブを上手に使うコツとしては、プレイヤーに対してちょうどよい情報(ストーリーや世界設定、背景グラフィックや物理法則など)を提供することだという。この情報が多すぎても少なすぎても効果的でないのは、これまでに見てきたとおりだ。

|

|

|

|---|---|---|

| ▲最後に遠藤氏と簗瀨氏によって、“ナラティブ”の定義と、上手に活用するコツがまとめられた。 | ||

最後に遠藤氏は、海外で“ナラティブ”と呼ばれている手法は、日本のゲーム業界ではすでに暗黙のうちに使われていたものもあるが、有効に活用することで、プレイヤーにより深い体験を与えるゲームを作り上げてほしいと語って、セッションを締めくくった。

このセッションで語られた内容は、言葉としてはわかりにくいところがあるものの、多くのゲームをプレイしてきた人であれば、自分自身の体験として、漠然と理解していたものだろう。海外ではそれを改めて定義づけることで、今後のゲーム開発へと活かしていこうとしているわけだ。

日本のゲーム開発者にとっても、このトピックは非常に関心が高いようで、講演後の質疑応答でも熱心なやり取りが行われていたのが印象的だった。ゲーム開発のテクニックを学ぶだけでなく、このようにゲームの表現手法を分析して、ゲーム業界の内外で広く共有することもまた、CEDECの重要な意義であるというのが、このセッションを通して強く感じられた。