2014年11月9日(日)

『指輪物語』の世界がここに。『シャドウ・オブ・モルドール』はファンタジーファンの悲願を叶えるRPG!

――――――――――――――――――――――――――――――

『シャドウ・オブ・モルドール』は、CERO Z(18歳以上のみ対象)のソフトです。

※18歳未満の方は購入できません。

――――――――――――――――――――――――――――――

“中つ国”……どこかで一度は聞いたことがあるだろう。J・R・R・トールキン著『指輪物語(ロード・オブ・ザ・リング/The Lord of the Rings)』における物語の舞台だ。

ワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメントから12月25日にPS4/Xbox One版が発売(PS3版は2015年3月5日)される『シャドウ・オブ・モルドール』では、この中つ国が物語の舞台となる。作中の時代は、『ホビットの冒険(The Hobbit)』と『指輪物語』の間に横たわる約40年の、とある一時期となっている。

11月7日、ワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメント本社にて、『シャドウ・オブ・モルドール』のメディア向けプレゼン&体験会が実施された。そこで得た情報から、本作を紹介する。

■ストーリー

主人公は、“黒門”(サウロンのモルドール帰還を防ぐために設置された門)の警備を担当していた、ゴンドールのレンジャー・タリオン。サウロンの軍勢が黒門を襲撃した際、タリオンをはじめとするレンジャーたち、そしてタリオンの妻・ヨーレスと息子・ディアハイルは、ウルクや“サウロンの黒の手”と呼ばれる者たちによって皆殺しにされてしまう。

|

|

|

|---|---|---|

| ▲呪文とともに喉を裂かれ、殺されてしまうタリオンと家族たち。 | ||

殺害の際に行われた邪悪な儀式によって“死から追放された”者となるタリオン。それによって彼は幽鬼・ケレブリンボールと一体化し、再び現世に蘇る。ケレブリンボールは冥王として名を馳せる前のサウロンと“指輪”を作り出した『指輪物語』の重要人物だ。復活の際に“影の力”得たタリオンは、サウロンの軍勢に対する報復を決意する。

|

|---|

| ▲復讐の標的となる“サウロンの黒の手”。タリオンは彼らを討ち滅ぼせるのだろうか? |

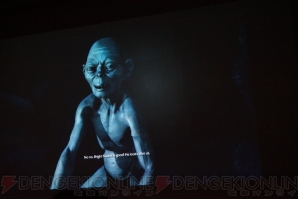

ストーリーミッションを追う中では、ゴラムをはじめ『指輪物語』でおなじみのキャラクターたちが登場する。なおゴラムは“一つの指輪”から影の力を得ているので、同じく影の力を持つタリオンの存在を感じ取れるようだ。

|

|---|

| ▲指輪に魅了され、異形となってしまった男・ゴラム。 |

冒険の中で出会うラットバッグというオークは、後々物語へ大きな影響をおよぼすらしい。オークもサウロン軍の一員であるため人間とは敵対する存在だが、ラットバッグは上官のウルクを消し去って出世すべく、タリオンとの協力関係を結ぶ。彼は非力ながらタリオンの助けを得て、実力不相応なまでに昇格していく。

|

|

|

|---|---|---|

| ▲ウルクに恨みを抱くオーク・ラットバッグ。利害の一致したタリオンと一時的に協力関係を結ぶ。 | ||

ラットバッグの存在へ見られるように、サウロンの軍勢も一枚岩ではない。ミッションの中には、ウルク同士の抗争に介入するものも存在する。

|

|---|

| ▲ウルクたちの人間(?)関係は複雑だ。うまく利用できれば、タリオンの有利に働くだろう。 |

|

|---|

| ▲多彩なミッションがプレイヤーを待ち受ける。開始するか否かは任意なので、自由にモルドールを旅していこう。 |

●ネメシスシステム

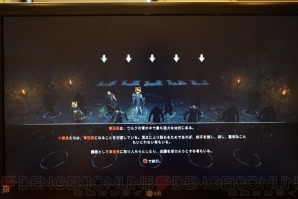

本作最大の特徴が、敵のAIに関連づいた“ネメシスシステム”。このシステムのもと、一部を除いてウルクはユニーク(単一)なキャラクターとして生成される。彼らには固有の容姿と名前、ステータスがあり、それぞれの目的を持って活動し、タリオンとの出会いを記憶し、思考する。タリオンから敗走したウルクなら再会時に恐怖し、タリオンを下したウルクなら再会時は舐めてかかってくるという訳だ。もしもウルクたちへ竦み上がるほどの絶大な恐怖を植え付けられれば、タリオンの戦いは一方的なものとなるだろう。

|

|

|

|---|---|---|

| ▲ウルクたちはスキルの他、弱点や特徴も持っている。配下の者へ尋問を行って情報を引き出せば、手合わせする前に弱みをつかめる。 | ||

|

|

|

|---|---|---|

| ▲ウルクは一体ごとに個性を持っている。名前には、鉄棍で敵を叩き潰すから“ミートグラインダー”、槍を大量に背負っているから“スティンガー”など、特徴に応じた通名が設定されるようだ。(※画像は英語版) | ||

|

|---|

| ▲槍の先でネズミをバーベキューしているから“the Rat”……食いしん坊が過ぎて、好物が通名となったウルクもいるようだ。 |

ウルクの組織には強さに準じた階級が存在する。タリオンと戦って勝利したり生き延びたりしたウルクは、経験を積んで力を増し階級も上がっていく。また、上位のウルクが死亡することでも下位のウルクが相対的に昇格する。

|

|---|

| ▲出会った敵を確実に殲滅しない限り(無論、まず不可能だ)、敵は強さを増していく。思わぬ相手とライバル関係になるかも? |

タリオンとすべてのウルクは1対1の関係を持っている。プレイヤーはタリオンを倒したウルクへ復讐心を抱き、ウルクもタリオンに対して嘲りや畏怖を抱く。この感情の交差がネメシスシステムの核であり、プレイヤーへこれまでのゲームにはなかった体験を提供してくれる。

出現するウルクはプレイごとランダムに生成されるので、雑兵の1体でも同様の個体が以後のプレイや他人のプレイで出現することは非常に稀だ。なお、ウルクは死亡した分だけ随時追加されるので、根絶やしにはならない。

|

|---|

| ▲暴力的ながら、ウルクたちの組織は一定の統率が取れている。 |

●敵の洗脳

もう1つの特徴的なシステムが敵の洗脳だ。タリオンへの恐怖に支配されたウルクは、影の力を用いることで洗脳できる。洗脳したウルクには上官への謀反を指示できる他、上位のウルクを始末して階級を上げてやれば、タリオンに従う軍勢を携えてくれるだろう。

|

|

|

|---|---|---|

| ▲洗脳したウルクが部下を引き連れて下克上! ちなみに洗脳できるウルクは相応に精神や肉体が弱い個体なので、洗脳できないウルクに打ち勝つことは難しいようだ。 | ||

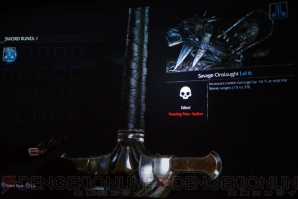

●ウルクからルーンを入手

高階級のウルクは強敵だが、倒すと“ルーン”を入手できる。ルーンは武器の強化に使える他、集めるだけでもタリオンを強化する効果があるらしい。ルーンにはエピックルーンやレジェンダリルーンなどレアリティおよび種類があり、強いウルクほど高レベルなルーンをドロップする。この収集も楽しみの1つとなっているが、強いウルクを殺害してルーンを得るか、それとも洗脳して心強い味方にするかは悩みどころだ。

|

|---|

| ▲ルーンを刻んで武器を強化できる。 |

■フィールド

本作のフィールドはオープンワールド型となっている。フィールドにはウルクたちが野営している他、特定の箇所には砦が存在する。砦には大量のウルクが暮らしており、正面から攻めこむのは自殺行為だ。本作は敵の同時出現数が多いため、不用意に突っ込めば数十ものウルクを敵に回してしまう。

|

|---|

| ▲実に大量の敵が登場する本作。レベルの低い状態での正面突破は難しい。 |

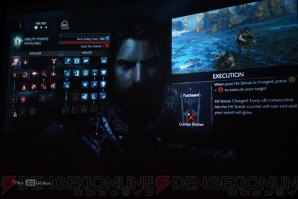

■戦闘

本作の戦闘システムは、同じくワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメントが展開する『バットマン』のゲームシリーズと似ている。つまり、反撃動作と回避移動を備えた三人称アクションだ。

敵との戦いで重要なのは、“処刑”のアクション。もちろん通常攻撃を重ねても敵を倒せるが、瞬間的に大ダメージを与える処刑アクションを使いこなさなければ効率が悪い。またステルスアクションとしての要素もあり、タリオンの存在に気付いていないウルクに対してはステルスキルを仕掛けられる。

初期状態で使用できる処刑は、うずくまった相手に剣を突き立てるものと、つかんで動きを封じた相手に何度も短剣を突き刺すもの。スキルポイントの割り振りで得ていくスキルには、8ヒット以上のコンボ攻撃が成立している際に任意で発動できるものや、それ未満のコンボから同様に発動できるものなどがある。

|

|---|

| ▲ウルクたちは人間よりも頑強な肉体を持つ。得に高階級のウルクはステルスキルを仕掛けても中程度のダメージを与えるに留まり、それだけでは殺しきれない。処刑系のスキルは重要だ。 |

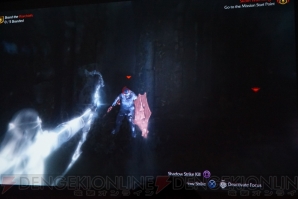

タリオンは剣の他、弓矢も装備している。弓矢は構えてから少しの間はスローモーション(いわゆるバレットタイム)が発生し、敵を正確に狙撃できる。雑兵のウルクならヘッドショット一撃で抹殺できるので、活躍の機会は多いだろう。弓用のスキルには、矢に焚き火やオイル樽を爆発させる性能を付与するものや、矢で射った敵のもとへ瞬間移動するものなどが存在する。

|

|---|

| ▲弓矢は霊気で形作られており、使用の際はケレブリンボールが前面に出てくる。失った矢は、敵やフィールドオブジェクトから霊気を吸収することで補充する。なお幽鬼の視界に赤く光って見えるのは、矢が効かない部分だ。 |

タリオンの体力が尽きて瀕死状態となった時は、逆に敵が処刑アクションを仕掛けてくる。敵の処刑を受ける際はQTEが発生。それに成功すると反撃アクションが発動し、瀕死状態を脱することができる。なお瀕死状態になっても敵が近づかなかった場合、一定時間の経過で復帰する。減った体力は、フィールド上に生えている薬草を食べれば回復可能だ。

正面から直接切り込んで大軍勢を相手に大立ち回りを見せるか、ステルスプレイで敵を暗殺しつつ目標を遂行していくか、それとも洗脳して支配下においた者たちで戦術的に攻め入るか……選択の幅は広い。ネメシスシステムと相まって、プレイヤーは他のどこにもない自分だけの冒険を体験していく。

■インプレッション

会場では実際に本作をプレイできたが、少し触っただけで「本当に『指輪物語』の世界を冒険している!」と感動した。『指輪物語』のゲームは2012年に発売された『ウォー・イン・ザ・ノース:ロード・オブ・ザ・リング』などもあるが、ハック&スラッシュ型だった『ウォー・イン・ザ・ノース』と比べ、オープンワールド型の『シャドウ・オブ・モルドール』は“冒険している感覚”をより強く感じられる。

本作では「こっちへ行ったら何が起こるのだろう?」というオープンワールド的な楽しさと「この場所はこう再現されたのか!」という原作モノ的なおもしろさが、非常に美しく融合している。暗い空気、徘徊するオーク、奇妙な生物たち、そして剣と魔法。それらに満ちた広大な世界を意のままに駆けまわることは、『指輪物語』ファンならずとも感動できるはずだ。

オープンワールドタイプのゲームでは、フィールドの広さに対する主人公の(常識的な)足の遅さがプレイのテンポを崩す一因となりやすい。しかし魔法の効果を得ているらしいタリオンのランニングは比較的高速なので、そうストレスを感じることもないだろう。また特定のスキルを獲得すれば、モルドールにおけるライオン的な生物・カラゴルを洗脳して馬のように乗り回せる。

|

|---|

| ▲凶暴なカラゴルも飼い慣らせばかわいい……? |

なお通常のカラゴルは周囲にいる他種族を見境なく襲う上に、ウルクの集団をやすやす蹴散らすほど強い。フィールドを徘徊している他、サウロン軍によって檻にとらわれていることがあり、檻を破壊することで敵陣に解き放って周辺に被害を与えられる。攻撃の支援や潜入の陽動に使えるが、もちろんタリオンにも襲い掛かるので気をつけよう。

“オープンワールドタイプのアクションアドベンチャー”を好んで遊んで来た人ならば以上の紹介からお察しだろうが、本作にはそのジャンルにおいて名作と称されたタイトル群のエッセンスが多分に盛り込まれている。そのためネメシスシステム以外に“尖った特徴”は見られないのだが、それは“優等生的な作り”とイコールであり、プレイ感の安定性は高い。また最新機種版については、グラフィックや敵表示数などクオリティの点で先達を凌駕したと言えるだろう。

“本格的なファンタジー世界を意のままに冒険する”という感覚は非常に感動的だ。RPGやファンタジー作品が好きな人には、ぜひとも味わってほしい。

ちなみにゴア表現はモンスターの斬首や緑色の出血などCERO:Zの範疇に収まるため、北米版から変更ナシ。処刑アクションを繰り出していけば、ウルクの首と血飛沫が軽快に宙を彩る。

■Warner Bros. Entertainmentピーター・ワイズ氏からのコメント

最後に、プレゼンを行っていただいた米Warner Bros. Entertainmentのゲーム部門ヴァイスプレジデントであるピーター・ワイズ氏よりコメントをいただいたので、以下に掲載する。

ファンタジーRPGは“キャラクターを作り上げて、色々な物を生み出していく”というところが多いと思いますが、『シャドウ・オブ・モルドール』はゲームをしていく中で、プレイヤーの行動によって“ゲームそのものが変化”していきます。敵はプレイヤーに遭遇したことを記憶していて、さらに力をつけてくる場合もあります。従来のRPGとは異なりプレイヤーごとにゲームの構造が変化する、非常にダイナミックなシステムとなっています。

日本の市場に『ロード・オブ・ザ・リング』の新章である『シャドウ・オブ・モルドール』を提供できることを、非常に嬉しく思っています。そして、日本の方々にユニークな敵、ユニークなゲームスタイルが楽しめるネメシスシステムを体験していただきたいと思います。ぜひゲームを手に取っていただいて、感想をお聞かせください。

|

|---|

MIDDLE-EARTH: SHADOW OF MORDOR (C) 2014 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Monolith. (C) 2014 New Line Productions, Inc. (C) The Saul Zaentz Company. MIDDLE-EARTH: SHADOW OF MORDOR, THE HOBBIT, and the names of the characters, items, events and places therein are trademarks of The Saul Zaentz Company d/b/a Middle-earth Enterprises under license to Warner Bros. Interactive Entertainment. All rights reserved. All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

WB GAMES LOGO, WB SHIELD(s14): TM & (C) Warner Bros. Entertainment Inc.

データ