2015年9月1日(火)

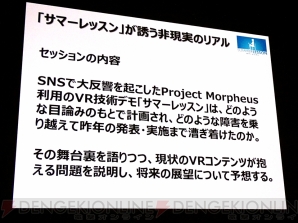

【CEDEC2015】原田Pらが語る『サマーレッスン』開発秘話。日本のVRコンテンツが抱える問題と可能性

2015年8月26日から28日の3日間。パシフィコ横浜にて、ゲーム開発者向けのカンファレンス“CEDEC2015”が開催された。

このカンファレンスでは、会期最終日となる28日に原田勝弘氏を中心とした“鉄拳プロジェクト”チームによるセッション“『サマーレッスン』が誘う非現実のリアル”が実施され、『サマーレッスン』のプロデュースから東京工芸大学教授の遠藤雅伸氏を交えたパネルセッションまで、3コマのセッションで興味深いテーマが語られた。その模様をお届けしよう。

|

|---|

| ▲バンダイナムコエンターテインメント 部長/チーフプロデューサー 原田 勝弘氏。 |

『サマーレッスン』とは

『サマーレッスン』は、ソニー・コンピュータエンタテインメントが開発中のVR(バーチャルリアリティー)用ヘッドマウントディスプレイ(以下、HMD)“Project Morpheus(プロジェクト モーフィアス)”を利用したVR技術デモ。

これは、VRにおけるコミュニケーション実験を目的とした技術デモで“SCEJA Press Conference 2014”の出展バージョンでは、プレイヤーが屋内の部屋で“女学生に勉強を教える”というシチュエーションが展開した。

同タイトルによる別のバージョンも存在しており、“E3 2015”の出展バージョンでは、屋外の開放された場所で外国人の女性シンガーに日本語を教えるデモになり、2014年版とはまったく違った新鮮な体験を味わえた。

今回のカンファレンスでは、それぞれのバージョンによる制作手法の違いやVR用デモとしての狙いなども語られている。

『サマーレッスン』が誘う非現実のリアル(1) プロデュース編

第1回のプロデュース編では、ディレクター/プロデューサーを務める原田勝弘氏と、企画立案/脚本/ディレクションを務める玉置絢氏が登壇。以下の5つの観点から『サマーレッスン』開発の経緯が語られた。

(1)HMD VRコンテンツ開発の発端と経緯

(2)『サマーレッスン』が目指したものとは?

(3)日本のゲーム業界はHMD VRコンテンツの先駆者になり得るのか?

(4)現世代のHMD VRにおける開発時の注意点

(5)HMD VRの未来とコミュニケーション分野の展望

|

|---|

| ▲第1回セッションにおける大テーマ。『サマーレッスン』企画実現までの道のりから、日本が抱えるVRコンテンツの問題と展望が語られた。 |

(1)HMD VRコンテンツ開発の発端と経緯

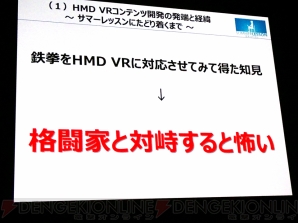

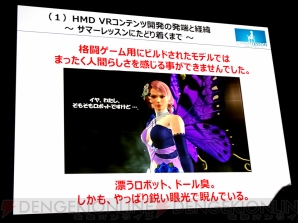

原田氏によれば、『サマーレッスン』の発端は『鉄拳プロジェクト』。“キャラクターをもっと好きになってもらう手段”を模索するなかで、“人の視界の80%以上を覆うとリアルに近い錯覚を起こす”ことに着目したところからVRの研究が始まったという。

最初は実験の一環として簡易的に『鉄拳』をHMDに対応させてみたが、そこで得られたのは“格闘家と対峙すると怖い”という原田氏いわく当たり前の知見。ここから、原田氏は現実世界で感じることは基本的にVRで体感できると確信。HMD体験なら、現実と同じく、コミュニケーションがとれるようになり“キャラを好きになってもらえる”のではないか、と考えたようだ。

|

|---|

|

|---|

|

|---|

| ▲会場内で笑いを誘った原田氏による解説スライド。VRという専門的なテーマだが、原田氏ならではのユーモアを交えた解説で、非常に分かりやすいセッションになっていた。 |

(2)『サマーレッスン』が目指したものとは?

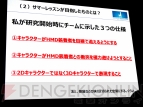

研究を始めた原田氏ら鉄拳チームは、仮想世界とのキャラクターコミュニケーションにおいて“体験した際に『実在感』を感じること”、“体験中に『緊張感』を感じること”、“体験後に『また会いたい』と思うこと”という3つの命題を掲げた。

|

|

|

|---|---|---|

| ▲原田氏が3つの命題を実現するために、研究開始時にチームに示した3つの仕様と裏テーマ。原田氏いわくVRの開発には、こういったカンファレンスなどに若いプロジェクトメンバーを登壇させ、若手開発者を積極的に前へ出すという目論見もあったそうだ。 | ||

それを受け、玉置氏が『サマーレッスン』開発の経緯を具体的に解説。最初の2014年バージョンの企画が始まる前提として、小規模開発や広告予算なし、前例なし・正解不明といった困難な状況であったことが語られた。

|

|

|

|---|---|---|

| ▲VRデモ企画の前提から導き出したVRデモが目指すべき方向性。玉置氏は前提となる状況から、最終的に“限りある開発資源をどこに集中投入すれば、話題を呼ぶことができるか?”という宿題に行き着いた。 | ||

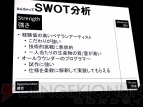

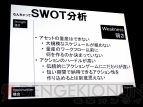

そこで玉置氏は、独自の“なんちゃってSWOT分析”で導き出す方向性を模索。その結果“キャラクターとの近距離体験”を目玉にしつつ限定した空間で完結することと、人間性のインタラクション(相互作用)にどれだけこだわるかという観点から『サマーレッスン』プロジェクトが動き出した。

|

|

|

|---|---|---|

|

|

|

|---|---|---|

| ▲玉置氏による4つの観点からの(なんちゃって)SWOT分析。 | ||

最終的に“なんちゃってSWOT分析”の結果から“実在感/プレゼンス”と“キャラクターの印象”という軸があることを発見。VRキャラクターコミュニケーションという新奇性の高いカテゴリとして『サマーレッスン』を生み出す流れに至ったようだ。

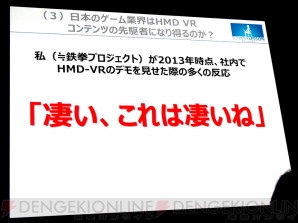

(3)日本のゲーム業界はHMD VRコンテンツの先駆者になり得るのか?

ここからは再び原田氏にバトンタッチ。日本のゲーム業界はHMD VRコンテンツの先駆者になり得るのかという問いに対する答えとして、原田氏は『サマーレッスン』の開発過程から得られた実感として“このままでは無理”という解答を示した。

|

|---|

| ▲このままでは無理。 |

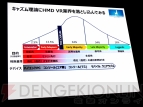

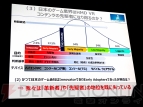

その理由として、原田氏はジェフリー・ムーア氏のマーケティング理論“キャズム理論”を用いて解説。ゲーム業界における溝(キャズム)が想像以上に深いことを指摘している。

|

|

|

|---|---|---|

| ▲キャズム理論とは、イノベーター(革新者)、アーリーアダプター(先駆者)、アーリーマジョリティ(実利主義者)、レイトマジョリティ(保守派)、ラガード(懐疑派)という5つのカテゴライズに分けた場合、革新者と先駆者の間にある溝(キャズム)を超えると市場が生まれるという理論。 | ||

日本のゲーム会社が革新者や先駆者としての地位を失ってしまった理由として、ビジネスとしてリスクヘッジできる優秀な人材が育ったことで、リスクをともなうチャレンジが減る当然の流れが、日本ではとくに激しいこと。また、事業手法でさえも北米と差がついて先駆者でないことが問題にあるとのこと。その理由は、日本と欧米における“先行投資としての研究費”の差であり、日本では著しく先行投資に対する反応が鈍いとも語っている。

|

|---|

|

|---|

| ▲原田氏が日本の先行投資をわかりやすく示したスライド。会場内で笑いを誘いつつも、非常に説得力のあるものになっていた。 |

現時点では、HMD VRというメディアの市場性はあまりに未知数であり、それゆえにたいした体験ができるソフトがなく、悪い循環現象を起こしているのが現状であると述べた。リスクを恐れるのではなく、自分たちのような中間管理職こそが若手世代のためにイノベーター、アーリーアダプターとならなければいけないと発言し、我々で変えていくしかない、という熱いメッセージを会場の中間管理職に向けて送っていた。

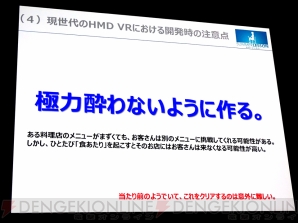

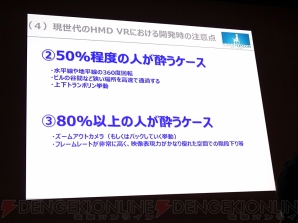

(4)現世代のHMD VRにおける開発時の注意点

VRにおける開発時の注意点として、原田氏は一番に“極力酔わないように作ること”を挙げた。原田氏によれば、VR酔いは“食あたり”と同じように回避すべきものであり、いかにVR酔いを回避するかが課題だという。

|

|---|

|

|---|

| ▲酔わないようにするにはどうしたらいいのかを、具体的に示したケーススタディ。これは『サマーレッスン』の開発から導き出された非常に役立つものだ。 |

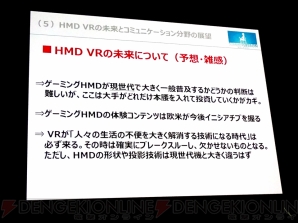

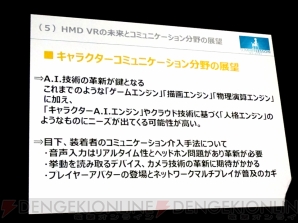

(5)HMD VRの未来とコミュニケーション分野の展望

最後に、原田氏はHMD VRの未来に対する予測と雑感について語った。現時点における普及は予測できないが大手による投資が重要であり、キャラクターコミュニケーションにおいては、A.I.技術の革新やプレイヤーアバターの登場、ネットワークマルチプレイの普及がカギになるとのこと。こうした展望とともに、最初のセッションは締めくくられた。

|

|---|

|

|---|

| ▲原田氏が提示した、HMD VRの未来に対する雑感。 |

『サマーレッスン』が誘う非現実のリアル(2) テクニカル編

休憩を挟んで行われた第2部のテクニカル編では、原田氏率いる『サマーレッスン』の技術スタッフたちが、それぞれの担当から制作秘話を披露した。

(1)プランナーから見た『サマーレッスン』デモの企画作業知見

語り手:バンダイナムコエンターテインメント CS事業部 第1プロダクション ゲームディレクター/プロデューサー玉置 絢氏

|

|---|

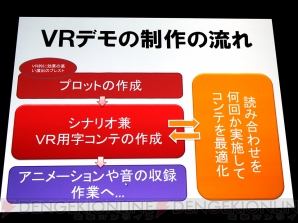

まずは、第1部に引き続いて玉置絢氏が登壇。3Dリアルタイムデモの制作の流れとして、プロットの作成→シナリオの作成→字コンテ/絵コンテの作成→アニメーションや音の収録作業という一連の流れがあることを解説した。

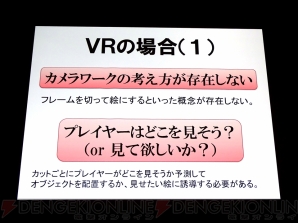

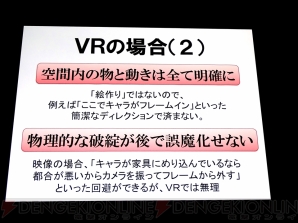

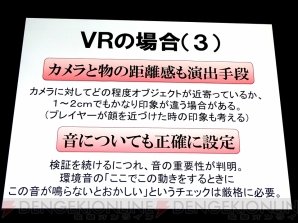

VRデモは、この基本的なつくり方を踏まえつつも“絵”を作る映像とは異なり、リアルタイムに動く“空間”を作る作業であると結論。“空間”を意識したうえで、VRを作る場合に重要な3つのポイントを語った。

|

|---|

|

|---|

|

|---|

| ▲VRを作るうえでの空間を意識した考え方のスライド。3つのポイントで、VRにおける空間の大切さを語っている。 |

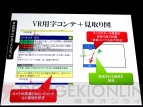

その後、玉置氏はVRデモを作るうえでの2つの工夫について解説。1つ目の“VR用コンテ”では、絵作りに相当するものと空間づくりに相当するものが必要であると述べ、実際に『サマーレッスン』で使われたVR用コンテとともに注意点を解説した。 とくに、キャラクターの移動については背後にいても必ず記述すること、プレイヤーの視界を想定した範囲を記述することといった、常に空間を意識して見取図を書くことが重要だと述べた。

|

|

|

|---|---|---|

| ▲VR用の字コンテと見取図。かなりこまかく空間全体の動きや状況を書き込んでいる。 | ||

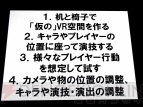

そして、もう1つの工夫は“読み合わせ”と呼ばれる確認作業。これは、VR空間に破綻がないかどうか実際に確認する作業であり、実際に机や椅子を用意して自分たちで演じながら、何度も試行錯誤を重ねることが重要だと玉置氏は語っている。

|

|

|

|---|---|---|

| ▲読み合わせの具体的な内容。VRデモを作る場合は、この読み合わせによる確認作業は絶対に欠かすことはできないそうだ。 | ||

このように、VR製作は通常の絵作りとは大きく異なる考え方をしており、3Dリアルタイムデモの製作と違って何度も“読み合わせ”をすることが必須になるとのことだ。

|

|---|

| ▲VRデモ制作の流れ。 |

(2)ビジュアルワークから見た『サマーレッスン』の開発手法

語り手:バンダイナムコスタジオ AM開発統括本部 AM第1開発本部 コンテンツ開発2部 AMVA1課 吉江秀郎氏

|

|---|

続いて『サマーレッスン』のビジュアルワークを担当している吉江秀郎氏が、背景とキャラクターの2点から開発手法について講演を行った。2014版では、背景の情報量にこだわり、臨場感とリアリティーを出しているという芳江氏。コンセントに刺さったプラグや小物にもこだわったことで、情報量の多さが没入感につながったようだ。

|

|

|

|---|---|---|

昨年とは打って変わって屋外を舞台とした2015年版。こちらでは、開放的な空間にするためコンセプトアートを作成し、海の向こうに行きたいような気分にさせるような背景描写を心がけたという。

|

|

|

|---|---|---|

背景に対して、キャラクターデザインは直球勝負。2014年版はストレートにイメージされる現代の女子高生。2015年版はアメリカからきた女性シンガーのオフショットを意識してデザインされている。プロポーションに関しては、バンダイナムコエンターテインメントにある豊富な資産を活かして、いろいろな作品からプロポーションを試してみたとのことだ。

|

|---|

| ▲2014年版と2015年版のキャラクター。同じ直球勝負でもデザインのコンセプトはことなっている。 |

そのほか、肉体のディテールや骨構造を『鉄拳』や『ソウルキャリバー』といった社内のリソースを使用して製作するなど、大手ならではの工夫も語られた。顔のモデリングは“不気味の谷”を避けるため、フォトリアルではなく2.5Dから2.8Dを目指しことも明らかに。最後に、揺れものやクロスシミュレーションなどの技術的な苦労を語ったあと、「自信を持って見てもらえるコンテンツになった」と吉江氏は締めた。

|

|---|

| ▲『鉄拳』シリーズのシャオユウ。『アイドルマスター』の天海春香と『サマーレッスン』を比較したスライド。作品によってデフォルメの仕方が大きく異なっていることがわかる。リアルに見える『鉄拳』も、ゲームとしてのデフォルメが効いているようだ。 |

(3)アニメーションワークが生み出す実在感

語り手:ET開発本部 サウンド&アニメーション部 アニメーション1課 森本 直彦氏

|

|---|

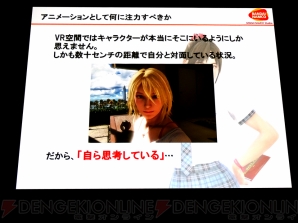

アニメーションを担当した森本直彦氏。彼は、開発前に自分でいろいろなVRコンテンツを研究し、その結果“キャラクターの実在感”が欠かせないという考えに至った。

|

|---|

とくに、VR空間ではキャラクターが本当にそこにいるようにしか思えないため、アニメーションとして注力すべきは“自ら思考している”ように見えることだと考えた森本氏。目に見えない“思考”を表現するため、“自然な視線追従”と“リアクション”の2点にこだわったと語っている。

・自然な視線追従

自然な視線追従を行うために、キャラクターの位置とプレイヤーの位置(注視点)関係から、プレイヤーが移動した分の差分角度を計算してアニメーションに加算したという森本氏。これらは、FPSのエイミングと同じ原理らしい。また、視線の追従は、目線、頭の向き、胸の向きの順に少し遅らせて追従させることも重要だと語った。

|

|

|

|---|---|---|

・リアクション

人間は距離が近づきすぎる場合、パーソナルスペースを保つための回避行動をとる。エイミングの仕組みを応用して、どの方向にも“差分アニメーション”としてのけぞることで、プレイヤーとの距離をパラメータとして与えたとのこと。

|

|

|

|---|---|---|

この2点を踏まえて、森本氏は全体の振り返りとしてインプット→思考→アウトプットを意識した設計が“実在感”に高い効果を得られたと語った。また、VR空間でキャラクターと対面する状況では、これまでよりも2段階上の『動き』のリアリティーが必要であるとも述べ、アニメーションに状況にあった変化をつけるなら“差分アニメーション”をうまくつかうと効果的である、と教えてくれた。

(4)エンジニア

語り手:AM開発統括本部 AM第1開発本部 コンテンツ開発1部 AMプログラム1課 山本 治由氏

|

|---|

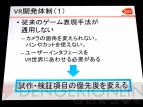

バンダイナムコゲームスで『鉄拳』シリーズにかかわり続けているという山本治由氏。彼は、主にVRコンテンツ開発環境の楽しさを同じプログラマーに向けて語ってくれた。まず、VRでは従来のゲーム表現方法が通用しないことを挙げ、試作や検証項目の優先度を変える必要があったと語る山本氏。

|

|

|

|---|---|---|

また、一度に体験できる人数が少なく、実際にHMDをかぶらないと評価できないため、試遊会やレビューの構成を変える必要があったとも語っている。なかでも一番大変だったのは、描画負荷とそれに付随する見た目の調整。VRコンテンツは常時60FPSで処理落ちが厳禁なことと、PCモニターとHMDでは印象がことなることから、HMDを被ったまま調整する必要があったという。

とはいえ、これは同時にとても楽しかったとも。『サマーレッスン』の開発環境であるUnreal Engine 4では、VR上のコンソールでVR世界を制御できる仕様があり、VR内でプログラムを制御する感覚が、未来のプログラマーのようだったとのことだ。

|

|

|

|---|---|---|

次に、VR開発環境で山本氏が語ったのがデバッグとエージング。デバッグはVR未経験者のテストプレイをひたすら観察することで問題点を発見し、エージングは、自動エージングやデモを高速再生にしてプレイ時間を短縮することで対応したという。このように、デバッグすらこれまでにないもので楽しい開発環境であると山本氏が語り、第2回のセッションは終了した。

|

|---|

| ▲原田氏がセッションの最後に公開した自動エージングマシン。扇風機にHMDを取り付けただけの衝撃的な見た目に、会場は爆笑の渦に包まれた。 |

『サマーレッスン』が誘う非現実のリアル(3) ディスカッション編

最後は、これまで登壇したメンバーにパネリストとしてサウンドディレクターの中西哲一氏、モデレーターとして元ナムコのOBにして東京工芸大学教授の遠藤雅伸氏を加えたパネルディスカッションが行われた。

|

|---|

| ▲『ゼビウス』や『ドルアーガの塔』など、ゲーム史に残る作品を作ったことで有名なゲームの神様、遠藤雅伸氏。 |

|

|---|

| ▲この回から初参加となった中西哲一氏は、自己紹介とともに『サマーレッスン』におけるサウンドコンセプトを解説。パーソナルスペースの内側にこだわるために、さまざまな試行錯誤を行ったと語った。 |

テーマ1:サマーレッスンの“プレゼンス”とは?

Twitterを利用して、“#サマーレッスン”のハッシュタグに寄せられた質問に答えつつ、各テーマに沿ったディスカッションが行われた本セッション。

最初のテーマである“プレゼンス”とは、遠藤氏いわくVRにおいてバーチャルだと認識しながらも、本当にそこにいるかのように感じてしまう状態を指すという。このプレゼンスをどう維持するかについての話し合いが行われた。そのなかで遠藤氏は、VRコンテンツの中でも『サマーレッスン』が、とくにプレゼンスを維持することに成功している作品だと述べている。

なお、Twitterからの質問で“アニメの中にプレゼンスを感じられるか”というものがあがり、そこをめぐって議論になる場面も。原田氏いわく、現状では『アイドルマスター』のキャラクターを『サマーレッスン』の仕組みで表示した場合違和感があり、2次元の方向性は視野に入れていないようだが、実現できると考えているスタッフもおり、製作者たちの間でも意見が分かれていた。残念ながら、ここに関しては、まだ正解は見えていないようだ。

テーマ2:VRで陥りがちな失敗【企画】【制作】【認知】

ふたつめのテーマとしては、VRで陥りがちな失敗があげられた。

とくに、プレゼンスを考えながら企画をするときの注意点として、遠藤氏は動きと加速度に注意しなければならないと指摘。プレゼンスは、日常で経験した知識の範囲内から生成されるため、脳が経験したことがないものに対しては生じないとも語った。

また、ディスカッションではVRの課題とも言えるVR酔いにも言及。VR酔いを防ぐためのちょっとしたコツ(片目で見る、リラックスした状態で見るなど)など、VRに興味はあるが酔いやすい人へ向けた話題も展開されていた。

テーマ3:サマーレッスンから見えてくる国産VRコンテンツの生存戦略とは?

最後は、欧米に先行されている日本のVRが、どう立ち回っていけばよいのかという話題に。遠藤氏は茶室を例に挙げ、日本人は限られた空間のなかでVRを感じることは文化的になじむという自論を展開。茶室のような狭い世界で“見立て”やお約束、様式美的な部分で癒されてきたことなどを主張した。

原田氏も、遠藤氏の話から日本人は“見立て”が得意だと気づいたという。海外の人でも後天的に見立てを持っている人がいるとも語ったが、日本人はとくに“見立て”やお約束を楽しむのに向いているということが、ディスカッションの中で判明した。

|

|---|

最終的に、合計で3時間にもわたる長丁場となったセッションだったが、VR技術者だけではなく、素人が見ても楽しめる興味深い講演だった。まだまだ、製品化の形は見えていないVRコンテンツだが、お茶の間で楽しめる日がくることに期待したい。