多くのクリエイターたちが集い、ゲーム開発について学ぶことを目的とした大規模勉強会“GAME CREATORS CONFERENCE’17”が、2月18日(土)に大阪府立国際会議場にて開催。

このイベントで、現在好評発売中のPS4/XboxOne/PC用ソフト『バイオハザード7 レジデント イービル』のセッション“オール・アバウト・バイオハザード7”が催された。以下ではこのセッションのレポートをお届けしよう。

『バイオハザード7』は映画“死霊のはらわた”がモチーフ

セッションには、『バイオハザード7』のディレクターの中西晃史氏が登壇。中西氏はまず、本作が従来のシリーズ作品と異なる方向性で開発されたものの、各方面から想像以上にポジティブな評価を得ていることを報告。そのうえで、方向性の変更がどういう意図で行われたのか、どういう考えのもとで作られていったのかについて語り始めた。

|

|

▲中西晃史ディレクター。

|

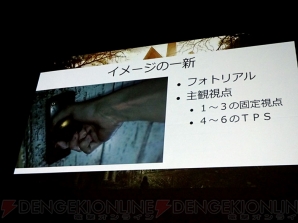

2014年の2月、CAPCOMの竹内潤氏が第一開発部統括兼部長に就任し、『バイオハザード7』を担当することが決定。中西氏が竹内氏から聞かされたプロダクトビジョンをまとめると、“フォトリアルで表現された主観視点のホラー”。そしてモチーフは映画の“The Evil Dead”だとさっそく裏話を披露。

“The Evil Dead”は日本語名では“死霊のはらわた”。サム・ライミ監督が30年以上前に制作したデビュー作で、1980年代のスプラッター映画のブームを生み出した名作ホラーだ。

この作品は登場人物が5人だけ、舞台も小さな廃屋という狭い範囲で2時間近い映画が成立している。これが『バイオハザード7』のゲーム性を広げるのではなく、“狭く深く”する方向に向かわせるために最適だった、という。

この“狭く深く”というコンセプトは、大量の資金を投入して制作される、海外の大作ゲームと勝負するための戦術でもあるとのことだ。

主観視点については、これまでのシリーズで“1・2・3”が固定のカメラ、“4・5・6”がTPSだったことを受け、3作品の区切りということもあり、新しいシステムを導入したとのこと。

また、シリーズのキャラクターを登場させず、シングルプレイについては、ホラー体験に集中させるため、なにより「とにかく怖くておもしろいゲームにしたい」という意図のもと採用された。中西氏は竹内氏からこうした話を聞き、「思いきったことをやっていいんだ!」と開発のテンションが上がったという。

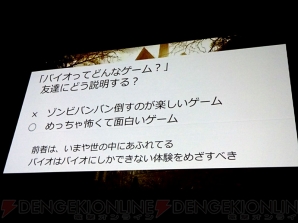

こういった方向性の変更についてのビジョンは、突然出てきたものではないとのこと。というのも、前作『バイオハザード6』の発売後、『バイオハザード7』をどういったものにするか、社内でも議論があり、個人的には「次はシリーズのブランドイメージをしっかり示すものにしたほうがいいのでは?」と感じていたと述べた。

確かにゾンビを倒しまくるようなゲームは楽しいけれど、最近はどこにでもある。それよりも「めちゃくちゃ怖くておもしろい」という、『バイオハザード』にしかできない体験を目指すべき、と中西氏は主張した。

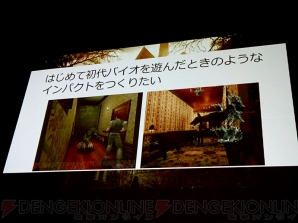

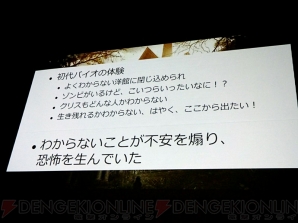

また、初代『バイオハザード』で体験したようなインパクトについても触れ、よくわからない閉鎖空間に閉じ込められ、周囲には謎のゾンビたち。主人公のクリスも当時はどんな人物かわからず、生き残れるかもわからない状況が不安をあおり、恐怖を生む。

そうした恐怖感を抱えながら謎を解き明かすことに対してモチベーションがあったのが初代であり、こういった体験ができるよう、『バイオハザード7』にも初代をモチーフに、新しい主人公と設定、謎や敵を用意したとのことだ。

“家族”それぞれに異なるホラーテーマを与えた

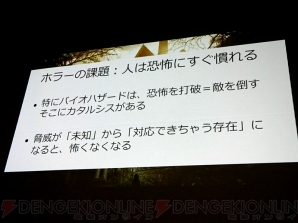

次は、ホラーゲームの課題について言及。中西氏がいうには、ホラーゲームは恐怖から脱出したり、敵を倒すことにカタルシスがあるが、降りかかる脅威が“未知”から“対応できる存在”になると、怖くなくなってしまう。

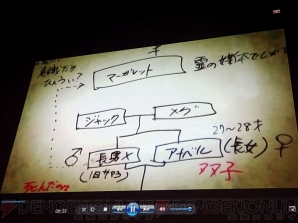

これを少しでも持続させるために、家族それぞれに異なるホラーテーマを与えたという。ここで、ベイカー一家の初期設定が公開。さまざまな虫を操るマーガレットや、拷問マニアなジャックなど、ゲームとは異なる彼らの姿に、聴衆の耳目はくぎ付けになった。

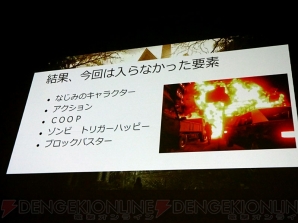

次に、話は本作に入らなかった、従来のシリーズを踏襲したストーリーやキャラクターにも及んだ。入れなかった理由として中西氏は「すべてを入れることで誰からも嫌われないようにしても、結果的には誰にも好きになってはもらえない」「何かやろうと決めることは、何をやらないか決めることでもある」と語った。

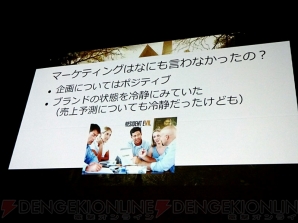

幸い、企画自体はマーケティングからもポジティブに取られ、さらには会長の辻本憲三氏からも支持され、開発は問題なく進められたとのことだ。

開発には“勢い”や“ぶっこむ”ことも重要

続いて話題は実際のゲーム開発に移行。開発にあたっては、まずスタッフにホラー映画の鑑賞や心霊スポットの探訪をさせたと話した。これは、「怖いゲームを作るスタッフが、怖い体験を知らないのはダメだろう」と考えのもとで行われたとのことだ。

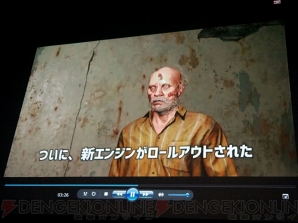

また、本作の開発は新型の“REエンジン”が使われたが、これが完成する前のプロトタイピングの段階では“UNITY”を使用。この開発期間をスタッフ内では“グレーボックス”といい、とにかくなんらかの形にすることでどんなゲームを作っているかわかるようにしたという。

また、この期間のチーム運営は、仕様書などは最低限に、おもしろいと思ったことはとりあえずやってみるというスタンスに。セクションも撤廃し、自分の仕事の領域以外にも興味を持って開発できるようにしたとのことだ。

こういった開発環境にすることによりチームの底上げができ、作品にも勢いが出た。この勢いや、ときには後先を考えず“ぶっこむこと”も大事だと中西氏は主張。

たとえば物語の序盤で、主人公が腕を斬り落とされるシーンがあるが、これはアートディレクターの高野氏の意見で採用。これを入れることでユーザーに「このあとどうなるの?」とか「このゲーム、読めない!」といった印象を持ってもらいたかったからだという。このシーンのおかげで、ユーザーをよりゲームに引き込むことに成功しているといえる。

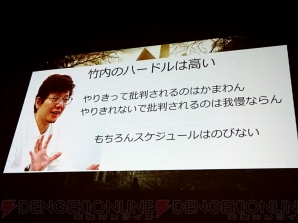

そのあとは“REエンジン”完成後の本開発のプロセスについて解説。プロセスはいくつかの節目で区切られており、節目ごとにできたもののレビューを行い、完成度を高めていったという。レビューに対しては、竹内氏のハードルが非常に高いとのこと。

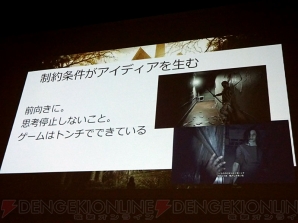

批判的な意見を受け、どうやって改善していくのかを考えるのが重要だと中西氏は強調。実際、ゲーム中の選択肢などはレビューを受けて採用したもので、入れたことにより同じシーンでもかなり見え方が変わっていい感じになったと述べ、「さまざまな制約が新しいアイデアを生む。どんなときでも前向きに、思考停止せずに開発を行うことが重要」だと主張した。

なお、上記写真のシーンは竹内氏の希望で追加されたものだという。

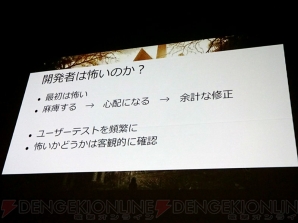

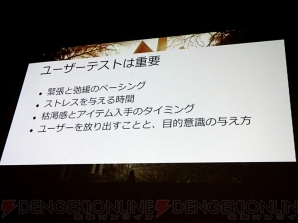

また、ゲームのクオリティアップはもちろん、開発時の不安をなくすうえで、ユーザーテストの重要性について言及。『バイオハザード7』では、社内社外問わず人を集めてテストプレイを頻繁に行った。

開発側は作ったものがユーザーにどう受け取られるか客観的に確認。同時に、ユーザーの緊張と弛緩のペーシングや、アイテムの枯渇感と入手のタイミングなどの検証も行っていったという。

さらに、CAPCOMと第一開発室の基本姿勢を紹介。それは“楽しんで作ろう”ということと“笑いは大事”ということ。「やはり人を楽しませるものを作るには、自分たちも楽しくやらなければ」と主張した。

セッションの終盤にはDLCの情報や、本作の開発チーム、コードネーム“HARAWATA”の軌跡を振り返るスペシャル動画が公開。ゲームのコンセプトや開発途中の様子、無料DLC“NOT A HERO”に登場するクリスなど、ネタバレ満載の動画に、聴衆は大いに沸いた。最後は中西氏のコメントを掲載してレポートを終える。

中西晃史氏コメント

開発の最初に掲げた目標、ビジョンが達成できたと思っており、クリエイターとしてすごく充実感を持った日々を過ごしています。やっぱり『7』を出すか出さないかで、確実に世間の『バイオハザード』に対する見方というものが変わったかな、と思っています。『7』自体もそうですし、この次に出すものへの期待感というところでは、ブランドにとって底上げができたものと感じ、とてもよかったと思います。ご清聴ありがとうございました。

(C)CAPCOM CO., LTD. 2017 ALL RIGHTS RESERVED.