2018年12月15日(土)

『ウォーハンマー:エイジ・オヴ・シグマー』で自分の軍隊を作成! マッチ・プレイのアーミー構築を紹介

ゲームズワークショップが販売する『ウォーハンマー』の特別記事の第3回を掲載します。

こんにちは、ライターのhororoです。今回もゲームズワークショップから販売されているミニチュアゲーム『ウォーハンマー:エイジ・オヴ・シグマー(以下、AoS)』について紹介していきます。

|

|---|

前回は自分の好みのアーミー(軍隊)を見つけるための第一歩として、それぞれの軍勢の特色を紹介。また、最初に手に入れるべきアイテムのことを説明しました。もし今回の記事から読み始めたという方は、ぜひ第1回、第2回の記事も読んでおくことをオススメします。

第3回では、集める軍勢を決定したという前提のもと、どのように自分のアーミーを編成していくのかといった点についてお話していきます。なお今回のガイドは、もっともポピュラーに遊ばれている“マッチ・プレイ”という形式にのっとったもの。マッチ・プレイがどのようなものかは、前回の記事、もしくは後述するルールの区分けの項目をご覧ください。

バックナンバー

『ジェネラルズ・ハンドブック』を参照し、ミニチュア収集の計画を立てよう

まずはマッチ・プレイに必要不可欠な『ジェネラルズ・ハンドブック2018』という本を用意しましょう。この本には、各ルールにおける基本的なルールが書かれています。今回はマッチ・プレイの話なので、P.44以降を参照しつつ、話を進めていきます。

|

|---|

アーミー編成のためにまず見るべきはP.48の“ピッチ・バトル”の項目。ミニチュアごとに設定されているポイントの合計値を既定のポイント以下に調整し、強力なミニチュアに制限がかかるアーミー編成、およびその形式での対戦のことをピッチ・バトルと呼びます。店舗などで行われている大会・ゲームイベントなどでは「ピッチ・バトル方式」という言葉がよく出てきますが、それは「ポイント制でアーミーを編成してね」という意味です。

正確なルールの区分け(※読み飛ばしてもOKです)

第2回ではわかりやすさを優先して、ルールの説明はあえて簡潔にしました。ですが今回の説明で、「ポイント制で遊ぶルールはマッチ・プレイなの? それともピッチ・バトルなの?」という悩みを抱えた方もいるかもしれませんので、詳しい分類を解説します。

オープン・プレイ

厳密には、“好きなミニチュアを使って遊ぶ”というルールしかありません。プレイヤー両者の戦力バランスの調整などはあまり考慮されておらず、使う勢力の制限も特にないルール。“好きなミニチュアを使っていい”のが第一原則で、必要に応じて他ルール(ポイント制など)を導入するのもアリ。“楽しむ>競技性”となっているルールです。

ナラティブ・プレイ

ウォーハンマーには、ものすごく緻密に作られた濃密な世界設定があります。ゲームをするうえで、それらは特に気にする必要はないものですが、世界観を好むプレイヤーはゲームに物語性を持たせて遊ぶことも多々あります。

自分たちで考えた戦いの理由をバックボーンとして設定したり、ウォーハンマーの歴史に基づいた戦闘を再現したりと、テーマを決めてゲームをするのがナラティブ・プレイです。両者の戦力バランスを調整することもありますし、物語を重視してあえて有利不利をつける遊びかたもあります。こちらも“楽しむ>競技性”が重視されています。

マッチ・プレイ

他のルールとは違い、競技性に重きをおいたルール。そのため、厳密なアーミーの構築ルールが存在しており、両者の戦力バランスを同程度にすることが前提となっているのが特徴です。

【傷】の合計値で調整することもできますが、多く遊ばれているのが今回解説するポイント制。“ピッチ・バトル”とは、“ミニチュアごとのポイント(とさまざまな編成制限)を使ってアーミーを構築する形式”を指します。

SNSなどで「1000ポイントで遊べる方いますか?」と呼びかけるだけでいいのでプレイヤー同士のすり合わせがしやすく、一般的にゲームを遊ぶ場合はマッチ・プレイが選ばれることが多いです。

そこからどうするのか?

では、実際にアーミーの編成をしていきましょう。『ジェネラルズ・ハンドブック』に記載されているポイント帯は1000、2000、2500の3種類ですが、初心者が最初から1000ポイントを集めるのは大変。そこで、まずは500ポイントを目標値として設定しましょう。ただ、編成ルールは押さえておきたいので、そこは1000ポイント準拠で進めていきます。

まず、ピッチ・バトルにおいて覚えておきたいのが、ポイント以外にも編成制限があるということ。例えば、部隊を率いるリーダーが必要なことや、ドでかいモンスターのような強力なミニチュアは、編成できる数の上限が決まっているなどです。対戦相手との話し合い次第では、この編成制限を使わないこともできますが、一般的には編成ルールにのっとっていることが多いと思います。

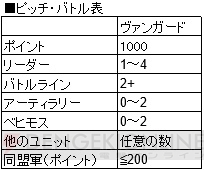

必要なミニチュアや編成上限はP.48の“ピッチ・バトル表”に記載されています。今回は500ポイントのため表には書かれていませんが、“ヴァンガード(1000ポイントの部隊)”の列を見てください。そこには、下のように書かれていると思います。

|

|---|

“ポイント”はアーミーの合計のポイント上限。“リーダー”、“バトルライン”、“アーティラリー”、“ベヒモス”はミニチュアの分類、“他のユニット”は前述のどの分類にも属さないミニチュアを表しています。“同盟軍”については次回で説明する予定なので、今は気にしないでください。

ミニチュアの分類の横に書いてある数字が、入れられる数。“リーダー”ならば1~4つ、“バトルライン”なら2つ以上となります。

どのミニチュアがどの分類なのかは、『ジェネラルズ・ハンドブック』のP.62から始まるピッチ・バトル・プロフィールで判断可能です。詳しくは後述しますが、“リーダー”は指揮官や将軍といったキャラクター、“バトルライン”は戦線を支える一般兵、“アーティラリー”は大砲のような兵器群、“ベヒモス”は巨大なモンスターなどが該当します。

|

|

|

|---|---|---|

| ▲左からリーダー、バトルラインの例。 | ||

|

|

|

|---|---|---|

| ▲左からアーティラリー、ベヒモスの例。 | ||

ここで注意したいのが、ミニチュアの数えかた。すでにミニチュアを集め始めている方は気づいていると思いますが、ミニチュアは単品で売っているものと、10体程度がセットで売っているものがあります。

単品のミニチュアは、名の知れた英雄など、固有のキャラクターや指揮官的な役割を持つもの。10体単位で入っているのは、いわゆる一般兵的なものとなります。ウォーハンマーでは、ミニチュアを“ユニット”という単位で数えるのですが、基本的に販売されている状態で1つのユニットとして数えられるように梱包されています。ただし、『スタートコレクティング』のような複数の製品が同梱されている場合を除きます。

特殊ルールで“兵”とか“モデル”とか書かれている場合、ミニチュア1個を指すのですが、編成時にはそこまで意識しなくても大丈夫です。ピッチ・バトル表に記載されている数字は、ミニチュアの数ではなく、ユニット数だということを頭に入れておいてください。

|

|

|

|---|---|---|

| ▲指揮官1体でも一般兵10体でも、どちらも1ユニットとして数えます。 | ||

これらを踏まえたうえでピッチ・バトル表を見てみましょう。まず最低限必要となるのが“リーダー”1ユニットと、“バトルライン”2ユニットです。つまり、指揮官と前線を支える歩兵2ユニットが、最低限必要なものということになります。

すると今度は、「持っているミニチュアがどの分類なの?」ということを疑問に感じるかと。それは『ジェネラルズ・ハンドブック』のP.63から始まる、勢力ごとのピッチ・バトル・プロフィールのリストを参照してください。ここには、現在『AoS』で使える全勢力のミニチュアのピッチ・バトル・データが記載されています。

このリストで「戦場での役割」の欄に書いてあるものが、そのミニチュアの分類。空欄の場合は特定の分類には属さず、ピッチ・バトル表では“他のユニット”の扱いとなります。

ここまで把握してもらったところで、いよいよ実例をもとにしてアーミーを編成してみます。ピッチ・バトル・プロフィールには他にもいろいろ書いてあると思いますが、ややこしいことはひとまず置いておき、最初はシンプルに進めましょう!

実際にアーミー編成をしてみた! ビースト・オヴ・ケイオス500ポイントアーミーができるまで

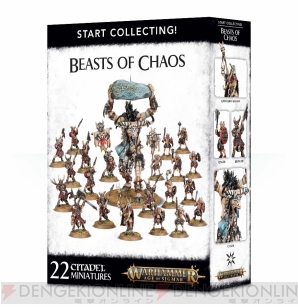

さて、私は“ビースト・オヴ・ケイオス”のアーミーを作ろうと思います。となると、まずはリーダー1ユニットとバトルラインを2ユニットが必要になります。ここで役立つのが、これまでにも何度か紹介している『スタートコレクティング』! アーミーの基礎として役立つユニットが同梱されたお得なセットなので、ここから始めることにしましょう。

|

|---|

| ▲“ビースト・オヴ・ケイオス”の『スタートコレクティング』。 |

“ビースト・オヴ・ケイオス”の『スタートコレクティング』には、グレイト・ビュレイシャーマン(リーダー)、アンゴール(バトルライン。アンゴール・レイダーとしても作ることが可能ですが、こちらはバトルラインにはなりません)、ベスティゴール(条件付きでバトルライン)、サイゴールorゴールゴン(ベヒモス)が入っています。

ちなみに“ビースト・オヴ・ケイオス”は『ジェネラルズ・ハンドブック』の発売後に、勢力本であるバトルトームが発売されて、データの一部が更新されています。このような場合、あとに発売されたデータが優先されることを覚えておいてください。これはゲームでいうアップデートのようなものです。

|

|---|

| ▲2018年11月現在では、『ジェネラルズ・ハンドブック』発売以降に出たバトルトームは“ビースト・オヴ・ケイオス”のみ。もし自分がプレイしているアーミーのバトルトームが発売された場合はそちらを参照してください。 |

『スタートコレクティング』の中で、ベスティゴールは少し特殊な立ち位置です。というのも、バトルトームのピッチ・バトル・プロフィールのベスティゴールの備考欄には次のように書かれています。

“ビースト・オヴ・ケイオスのバトルライン(ジェネラルがビーストロードかグレイト・ビュレイシャーマンである場合)”

ジェネラルとは、アーミーを率いる指揮官のことで、編成したリーダーから1体をゲーム前に指定します。今回はとりあえず「アーミーの指揮官として誰か選ぶことになるのか」程度の認識で大丈夫です。

ベスティゴールの備考は、“ジェネラルがビーストロードかグレイト・ビュレイシャーマンの時に、ビースト・オヴ・ケイオスのバトルラインとして扱える”という意味です。今回はグレイト・ビュレイシャーマンをジェネラルとして使用するため、バトルライン扱いで大丈夫ということですね。

|

|---|

| ▲今回、ジェネラルとして使用するグレイト・ビュレイシャーマン。魔術師として獣人の群れを率いる存在です。 |

これでリーダー×1とバトルライン×2の条件は満たしました。あとは好きなユニットを、編成制限以内で自由に組み込めます。スタートコレクティングにはベヒモスも1体入っているので、これも編成してしまいましょう。この段階で私のビースト・オヴ・ケイオスアーミーは以下のようになっています。

【リーダー】……グレイト・ビュレイシャーマン(100ポイント)

【バトルライン1】……アンゴール×10体(60ポイント)

【バトルライン2】……ベスティゴール×10体(120ポイント)

【ベヒモス】……サイゴール(180ポイント)

それぞれのポイントは、“ビースト・オヴ・ケイオス”のバトルトーム準拠にしているため、『ジェネラルズ・ハンドブック』のポイントとは違うことにご注意ください。ひとまずここまでで合計460ポイント分は集まったことになります。

残り40ポイントをどう埋めるか。ここで“ビースト・オヴ・ケイオス”のピッチ・バトル・プロフィールを改めて見てみます。すると、40ポイントで編成できるユニットはレイザーゴールしかいないことに気づきました。なので今回は、レイザーゴールを1ユニット加えて、500ポイントのアーミーに必要なミニチュアを揃えることにしました。

|

|---|

レイザーゴールのような一部のミニチュアは店頭販売はしておらず、ウェブ通販や取り寄せのみとなります。ウェブサイトで各ミニチュアの値段の下に赤い印が付いているものはウェブ通販や取り寄せ限定になるため、ご注意ください。

より上級者向けのルールとしては、指定されたユニットを揃えることで特殊な効果を得られる“ウォースクロール・バタリオン”や、戦場に呼び出して操作できる“永久呪文”といったものを編入することはできますが、慣れるまでは気にしなくてもいいでしょう。

|

|---|

| ▲永久呪文の一例。多くの勢力が扱える汎用魔法と、特定の勢力が扱える固有魔法が存在します。扱うには別売りのルールが必要になりますが、盤面で映えるので慣れたら導入してみるのもアリかと! |

これで最初の一歩として集めるミニチュアは出揃いました。次回は手元に届いたミニチュアを組み立て、ペイントしていく際のポイントを解説していきたいと思いますのでお楽しみに!

(C) Copyright Games Workshop Limited 2018. GW, Games Workshop, Citadel, White Dwarf, Space Marine, 40K, Warhammer, Warhammer 40,000, the ‘Aquila’ Double-headed Eagle logo, Warhammer Age of Sigmar, Battletome, Stormcast Eternals, and all associated logos, illustrations, images, names, creatures, races, vehicles, locations, weapons, characters, and the distinctive likenesses thereof, are either (R) or TM, and/or (C) Games Workshop Limited, variably registered around the world. All Rights Reserved.

(C) Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY, THE HOBBIT: THE DESOLATION OF SMAUG, THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES and the names of the characters, items, events and places therein are trademarks of The Saul Zaentz Company d/b/a Middle-earth Enterprises under license to New Line Productions, Inc.(s18)

(C) 2018 New Line Productions, Inc. All rights reserved. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The Lord of the Rings: The Two Towers, The Lord of the Rings: The Return of the King and the names of the characters, items, events and places therein are trademarks of The Saul Zaentz Company d/b/a Middle-earth Enterprises under license to New Line Productions, Inc.

データ