『DQウォーク』がつなぐゲーム業界と医療界。読むと健康になれるかもしれない学術大会レポート

- 文

- 電撃オンライン

- 公開日時

デジタルヘルス学会が主宰する第5回デジタルヘルス学会学術大会に、スクウェア・エニックスのiOS/Android用アプリ『ドラゴンクエストウォーク(ドラクエウォーク)』の柴貴正プロデューサーがゲスト出演しました。

この記事では柴プロデューサーが出演した、2021年12月23日開催の第5回デジタルヘルス学会学術大会4日目の模様をレポート! 今回はレポート後編となります。前編に引き続き、デジタルヘルス学会で注目されている人の行動変容と、それをスムーズに起こすことができる『ドラクエウォーク』との関係性をテーマにした議論の内容をお届けしましょう。

第5デジタルヘルス学会学術大会レポート バックナンバー

そもそもデジタルヘルスって何?

デジタルヘルスとは、人工知能(AI)やビッグデータ解析、仮想現実(VR)など最新のデジタル技術を活用して、医療やヘルスケアの効果を向上させようという動きのこと。医療関係者はもちろん、医療にかかわる学者や企業家の多くがデジタルヘルスに注目し、その推進に取り組んでいます。

デジタルヘルス学会はそんな人々が集い、デジタルヘルスの発展のための日々研究に勤しんでいます。デジタルヘルス学会学術大会はその成果の発表や意見交換の場となっています。

なお学術大会は、多人数が視聴&チャットでの参加ができるウェビナー方式のオンライン開催で、参加費も無料。すでに第6回の開催も決定しているので、興味のある方は以下の公式サイトをチェックしてみましょう!

医療界から見る行動変容の重要性と研究結果

学術会議は柴プロデューサーとデジタルヘルス学会・クリエイティブ分科会座長を務める石井洋介氏の2人による対話形式で進行。最初に石井氏が、医療関係者としての見地から、行動変容のステージングモデルや歩くことに対する研究について解説してくれました。

石井氏の弁によると、人が行動変容をする際は無関心期→関心期→準備期→実行期→維持期という5つのステップがあり、各ステップの間には壁があるとのこと。デジタルヘルス学会では、この壁を打ち破るためにどんなアプローチが必要なのかについて、常に議論されてきたと言います。

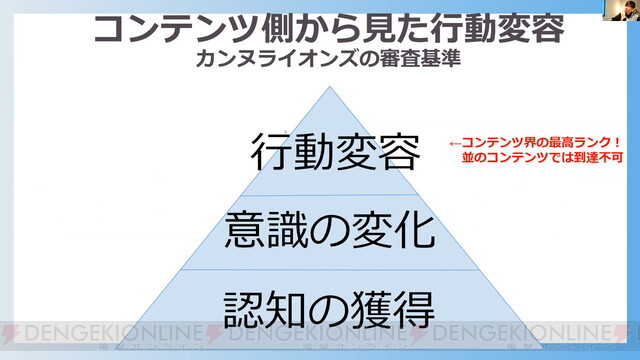

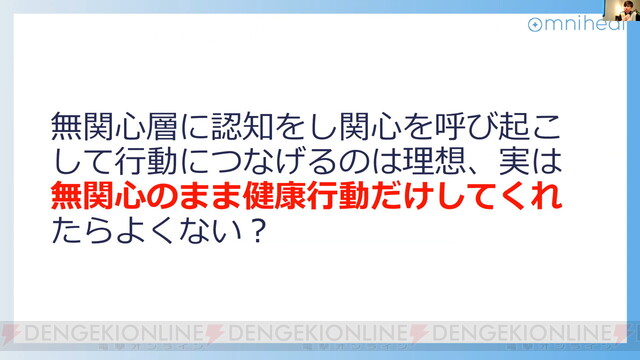

また、コンテンツが人々に与える影響として、行動変容というものは認知の獲得や意識の変化を上回る、最高ランクに位置付けられており、学会でも注目を集めていることを示唆。ですが石井氏は、無関心期からステップを踏んで行動変容をしていくことを理想としつつも、「無関心のまま健康行動だけしてしまえばいいのでは?」と提言しました。

事実『ドラクエウォーク』は、もちろん健康を目的にプレイする人もいますが、バトルやイベントなどのゲーム的なコンテンツを楽しむことを目的にしているユーザーも多くいます。糖尿病患者が糖尿病への関心や知識を持たなくても、ゲームのコンテンツを楽しむうちに糖尿病が完治する、といった事態もが十分起こりうるというのが、石井氏の仮説です。

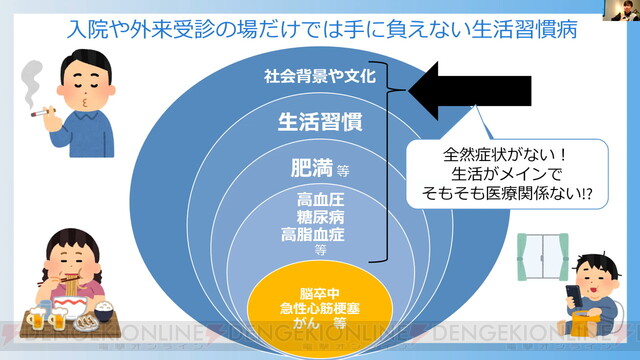

さらに石井氏は、自分の病院を含め、現代の病院が多くの医療リソースをつぎ込む3大疾患である脳卒中、急性心筋梗塞、がんが、そこに至るまでの肥満や生活習慣などを遠因として引き起こされると主張。これらを改めることで3大疾患につながるリスクを軽減できるのですが、こういった部分は症状として表に出るものではなく、医療関係者がタッチしにくい部分のため、どうやって改善すべきかが課題になっていると言います。

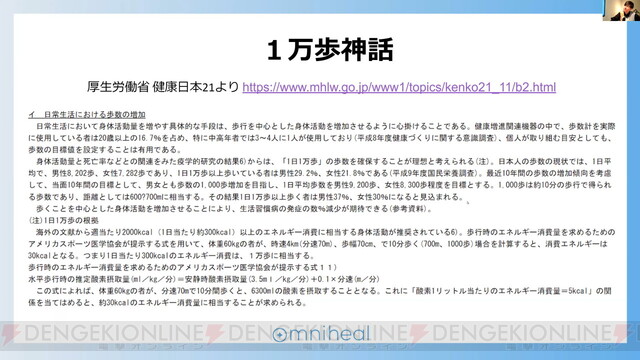

この課題を‟歩くこと”で改善しようという研究が進んでおり、以前から提唱されていたのが、毎日1万歩を歩くことを理想とする‟一万歩神話”。現在の研究では、毎日8,000~8,300歩を歩くのがいいとされているようです。

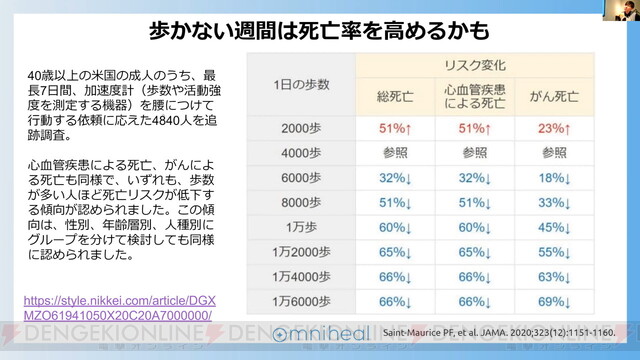

アメリカの研究でも、40代の成人の1日4,000歩を基準として、6,000歩で30%、8,000歩で50%、10,000歩以上で65%も総死亡率が低下するという結果が出ています。逆に2,000歩程度では総死亡率が50%程度上がるという結果に。これを見ても、歩くことがいかに大切かがわかります。

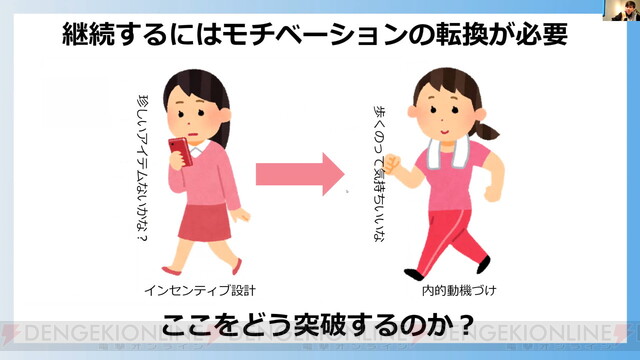

ただ、歩くことを継続するにはモチベーションの転換が必要だとも石井氏は提唱。これを実現するためのヒントが『ドラクエウォーク』にあるのではないか? という流れで、会議は石井氏と柴氏のディスカッションに移行していきました。

ユーザーのモチベーションを転換するには? 『ドラクエウォーク』に見るさまざまな試み

モチベーションの転換に役立つこととして、柴氏はまず『ドラクエウォーク』が運営型のゲームである点が有利だと言います。運営型なので、ミッションやイベントの報酬という形でユーザーに対するご褒美”を定期的に用意できる、とのこと。「これがパッケージのゲームだと、最後のボスを倒してしまえばそこで終わりですから。そういった意味で、運営型の『ドラクエウォーク』はモチベーションを転換させるのに適していると思います」とも補足してくれました。

石井氏はこれを受けつつ、「特定の場所を目指す旅行的な要素も、モチベーションの転換に役立つのでは?」と質問。すると柴氏は、「場所を目指す遊びで手に入るものは、強力な装備のようなパーティを強くするものではなく、あくまで‟誉れ”に留めています」と返します。特定の場所を目指すときは、どうしても距離などの問題で行けない人もおり、そこでユーザー間の格差が生じないように気を付けているようでした。

こういったユーザーのモチベーションを維持する取り組みについて、柴氏は主に、移動にまつわる事柄についてアイデアを出しているとのこと。石井氏は、「移動についての考え続けて得た知見で、人の行動変容に役立ちそうなものはありませんか?」と尋ねます。

すると柴氏は、モンスターの‟こころ”の収集と、2周年を期に実装された‟なかまモンスター”の2つを例に挙げました。前者は倒したモンスターがドロップするアイテムのようなもので、パーティの戦力強化に有用。後者は特定のモンスターを仲間にできるもので、収集&育成が楽しめるほか、他ユーザーとのモンスターバトルにも挑めます。

とくになかまモンスター”は、同じ場所に留まらずに移動することで出会いやすくなります。フィールド上に落ちている“タマゴ”を拾ったり、 “タマゴ”をセットして歩くことで新たななかまモンスター”が生まれます。「1つのタマゴを取りに行き、取ったと思ったら周りに新しいタマゴが見えて。次々に取っていくうちにいつの間にか知らない土地に、なんてこともあります(笑)」とは柴氏の弁。こういった要素はユーザーの行動変容に役立ちそうだと、石井氏も納得していました。

さらに柴氏は、‟誉れ”の終着点のアイデアも考えるとのこと。日本全国のお城をめぐる‟この城わが旅! 日本100名城キャンペーン”でも、たくさんのお城をめぐることで、性能的な価値はなくても激レアな見た目装備‟ふんどし・金”がもらえるなど、普通にプレイしていては決して得られない‟誉れ”をいろいろと用意してきたようです。

石井氏もユーザーの‟誉れ”に注目。実際、石井氏が会長を務める‟日本うんこ学会”配信のスマホアプリ『うんコレ』でも、絶対に倒せないほどの強さに設定した敵を倒してしまうユーザーがいて、そういったものも‟誉れ”なのではと断言しました。

柴氏も「ユーザーは絶対にこちらの想像を超えてくるものです」と大いに賛同。逆に、そこまで深く『ドラクエウォーク』をプレイしてくれるユーザーに対して、信頼感を持っているようでした。

また石井氏は、コンテンツを作る際にどんなユーザーの目線を基準にするのかについて尋ねます。これに対して柴氏は、『ドラクエウォーク』ユーザーが高難度のコンテンツに挑む‟RPGユーザー”と、歩くことを楽しむ‟ウォークユーザー”に二分されると解説。この両者が求めるものを見極めながらコンテンツを作っているとのことです。

リリース当初はこの両者を一緒くたにしてしまったコンテンツもあり、ユーザーの反応をみて「これは失敗だった」と認めつつも、その反省がその後のユーザー目線にあった各コンテンツ制作に活きているとのことです。

『ドラクエウォーク』がつなぐゲームと医療界、そしてその未来

次に石井氏が、「『ドラクエウォーク』を作ってきたなかで想定外だったことは?」と尋ねると、柴氏は「歩くことがこんなに肯定されるとは正直思いませんでした」と回答。柴氏自身は散歩が趣味ですが、一般的には面白いとは思われないだろうと思っていたようで、『ドラクエウォーク』で肯定的に受け入れられたのが意外だったようです。

石井氏も柴氏と同じ認識でしたが、健康のために患者に行動変容を起こしてもらいたいと思っている立場上、歩くことが楽しいものという認識をなんとか広げるべきだったのではと自省。ですが柴氏は、「そこは結構難しいですよね。例えば歩くことが楽しいと思ってもらえる部分のアプローチ、手法は我々が担うといったように、役割を分担して当たるのがいいではと思います」と提案しました。

柴氏的には、医療関係者の方々がゲームをやるというイメージがなかったようですが、実際には石井氏をはじめ、小さいころに『ドラクエ』や『ファイナルファンタジー』シリーズをプレイしてきた人間が、今の社会の最前線で働いていることを改めて認識。

「『ドラクエ』という共通のコンテンツをきっかけに、こういう会議に呼んでもらえたのがまず光栄ですし、お互いの役割のなかでコミュニケーションをとりつつ、我々の持つ『ドラクエウォーク』運営の経験や知見が、何らかの形でデジタルヘルスの分野に貢献できればと思います」と力強く語ってくれました。

石井氏も仮に『ドラクエウォーク』のビッグデータを運用できたとしたら、患者の症状に応じて処方を変えるなど、これまでにない医療行為ができると考え、柴氏に賛同。『ドラクエウォーク』をはじめとするデジタルツールが、医療の役に立つ時代の可能性を感じているようでした。石井氏は「糖尿病患者に、薬ではなく『ドラクエウォーク』を処方したほうがいいケースもあるかもしれませんね(笑)」とも発言しましたが、リップサービスではなく本気なのかも?

議論の最中には、柴氏が『ドラクエウォーク』全ユーザーの合計歩数が7.9兆歩、距離で言うと54億km/h(どちらも2021年12月時点)に到達しているというデータを公開。地球から海王星までが45億km/hで、『ドラクエウォーク』ユーザーはそれ以上の距離を歩いたことになります。これには石井氏も「医療界のデータをかき集めても絶対に到達できない」と脱帽していました。

柴氏は「ユーザーデータの提供はお客様の同意が必要なこともあり今すぐにはできないが、将来の医療に役立つ可能性として興味深く、考えていきたい」と提言。石井も「今回をきっかけに、医療界と『ドラクエウォーク』を何らかの形でコラボさせて行きたいですね」と応じました。

こうして第5回デジタルヘルス学会学術大会4日目は終幕に近づいていきました。最後に石井氏が今日の感想について尋ねると、柴氏は今の想いをとつとつと語り出します。

「先ほども言いましたが、『ドラクエウォーク』のデータが医療に役立つ可能性があるというのは、検討していきたいと思いました。 もちろん、いろいろと課題はありますが、そういったことを考えたり、調整したりするのが私の仕事だと思っています 」

「また、医療関係者の方々に監修をしてもらって、『ドラクエウォーク』のなかでいろいろとやってみたいという想いもあります。こういった場で話すのはどちらかというと苦手で、ゲームを作ったりするほうが得意なので、ぜひ私の得意分野で医療関係者の方とご一緒できればと思いますので、何かありましたらぜひお声がけください」

『ドラクエウォーク』ユーザーの健康状態をさらに向上させる。そんな機能が新たに追加される日も近いかもしれません。今後の柴氏の活躍と、デジタルヘルスのツールとしての『ドラクエウォーク』に期待しましょう!

※『ドラゴンクエストウォーク』は、Google Maps Platformを使用しています。

※『ドラゴンクエストウォーク』を遊ぶ際は、周囲の環境に十分気を付けてプレイしましょう。

© 2019, 2020 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© うんコレ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

ドラゴンクエストウォーク

- メーカー: スクウェア・エニックス

- 対応端末: Android

- ジャンル: RPG

- 配信日: 2019年9月12日

- 価格: 基本無料/アイテム課金

■Android『ドラゴンクエストウォーク』のダウンロードはこちら

ドラゴンクエストウォーク

- メーカー: スクウェア・エニックス

- 対応端末: iOS

- ジャンル: RPG

- 配信日: 2019年9月12日

- 価格: 基本無料/アイテム課金