2011年1月20日(木)

宮本茂氏が“もの作り”のおもしろさを熱く語る! コ・フェスタ PAO第3回レポ

3月27日まで開催中のイベント“コ・フェスタ PAO”の第3回となる“宮本茂PAO”が、1月19日に開催された。

|

|---|

| ▲舞台セットは、なんとDSi LLを模した形! |

|

|---|

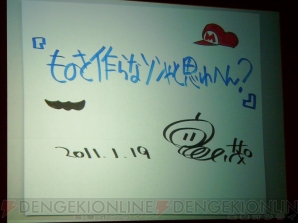

コ・フェスタ PAOは、日本のトップクリエイター10人がそれぞれプロジェクト・デザイナーとなって、トークショー、ワークショップ、展示などを通じて“映像”に関連した企画を披露するイベント。今回の“宮本茂PAO”では、任天堂のゲームデザイナー宮本茂氏が、劇団・ヨーロッパ企画代表の上田誠氏、同劇団所属俳優の角田貴志氏を招き、“ものを作らなソンやと思わへん?”と題したプログラムを披露した。

世界中に知れ渡る名作ゲーム『スーパーマリオブラザーズ』の生みの親として知られる宮本氏。氏は“もの作り”について、プレゼンの完成度を上げていく作業など、日常の中のインタラクティブに取り組むことすべてがもの作りであり、楽しいことであるという考えを最初に語った。

|

|

|

||

|---|---|---|---|---|

| ▲上は、『スーパーマリオギャラクシー』のスタッフが作ったマリオの絵描き歌。 | ||||

そして普段からもの作りに従事する人でなくとも、もの作りの楽しさを経験できるものの1つとして取り上げられたのは、パラパラマンガを作る機能などが搭載されたDSiウェア『うごくメモ帳(以下、うごメモ)』だ。任天堂から無料で提供されている『うごメモ』は、スーパーマリオ25周年記念企画として、それを題材とした作品を募集する“マリオうごメモ コンテスト”が1月10日まで行われており、現在は入選作や佳作が公式サイトで公開されている。

プログラムでは、宮本氏と“もの作り”について語った上田氏と角田氏の作成した『うごメモ』作品5つも披露された。『うごメモ』を舞台とした演劇に挑戦した作品、文字だけでホラーを描いた作品、メニュー画面を利用したゲームブック、ツイスターゲームを再現した作品――と紹介していく。そんな中、宮本氏が「これは(『うごメモ』で)やっておけばよかったな……」と感想をもらしたのが、未完成の『うごメモ』作品を作って、抜けた部分を埋めてもらう企画だ。

|

|

|

|

|

|||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|||

|---|---|---|---|---|---|---|

| ▲普通は、作った作品を見るだけの『うごメモ』だが、ゲームブックやツイスターゲームは、なんと“プレイ”可能。ゲームブックはメニュー画面を利用して、仕組みを再現しており、宮本氏も楽しんでプレイしている様子がうかがえた。 | ||||||

企画は、信号を渡る前、渡りきった後のパラパラマンガだけを作り、その間に起きた出来事をヨーロッパ企画の劇団員に描いてもらうという映像。お題が用意されていて、渡された人は仕上げをするだけで“もの作り”を楽しめるという企画だ。宮本氏も“もの作り”をさらに身近にするものとして、とても関心を持っていた。

|

|---|

またトークの最後には、上田氏から宮本氏への質問コーナーも設けられた。上田氏がまず質問したのは、『スーパーマリオブラザーズ』のように、見ただけでルールがわかるようなゲームデザインについて。それを聞いた宮本氏は、ボスとしてクッパを置くことにした時のエピソードを語る。最初はどんな倒し方にしようか迷っていたクッパを、「これまでずっと右に進むことで目標が達成できるゲームなのだから、右に抜ければいいではないか」という発想に至ったという。“右に進む”ことの徹底が、誰にでも遊べるゲームを生んだようだ。

別の質問では、ゲーム制作が暗礁に乗り上げた時の話も聞かれた。これはゲーム制作の常だそうで、宮本氏も「ものすごくうまくいったゲームでも、8カ月前はもうやめようか……と思うほど」と口にしている。宮本氏が“おもしろいか、おもしろくないか”の岐路に立った時は、要素をバラバラにしてどこで間違えたかを探す作業をするそうだ。また、その間違いを現場の個々の人間が探すことは難しいため、全体を見るリーダーがゲームの細大を知っている必要があることも話していた。

|

|---|

最後の質問は、「TVゲームを作り始めた時、今の状態を想像していたか?」だった。テクノロジー的なことは想像していなかったという宮本氏だが、「コンピュータがジャッジをするインタラクティブな遊びは、絶対に残る」との確信はあったそうだ。宮本氏が『スペースインベーダー』に出会って感動した時、「コンピュータがジャッジする新しい遊びは、過去の遊びがすべて財産になる」と思ったという。さらには、「ゲーム産業の売り上げがどうと言われているが、全然関係ない」と力強いコメントも聞くことができた。

トーク終了後、宮本氏は「作りたくて作っているの? と思いながらも、作っているのが楽しい」と聴講者へ語りかける。そして“もの作り”の楽しさを訴える宮本氏は、「何かを見て楽しい時も、見る側に“作ること”が働いていると思います。それを引き出すのがボクの仕事です」と結んで、最後に笑顔を浮かべた。

|

|---|

(C)2008 Nintendo