2014年1月31日(金)

『World of Tanks』で自走砲にチャレンジする人に! 8つのポイントでその運用方法を考察します!!【めざせ! 戦車道免許皆伝 第17回】

■使いやすい自走砲の8つのポイントを解説!

・照準がそれなりに早い

言うまでもありませんが、スポットした敵車両がこちらから攻撃できるポジションに居続けてくれることなんて、そう多くはありません。普通は、攻撃後に障害物の陰に隠れますから。ですから、レティクルの収束が早ければ、それだけ攻撃の機会も生まれます。

なお、レティクルが収束しきる前に攻撃すると、まぁほとんどの場合、明後日の方向に着弾します。これは平射砲(通常の戦車砲)の行進間射撃と同じ結末。なお自走砲はどれも装填時間が遅く(早いもので5秒弱、遅いものは80秒近くあります)、1発外すと次弾の発射まで指をくわえてみているしかないのです。

幸い、装填中もレティクルは収束を続けますから、装填後に即発射することも可能ではありますが、装填より照準が遅い車両はないので、レティクルの収束を待ちきれず無駄弾を撃つことは、攻撃チャンスを逃すことにつながりやすくなっています。

|

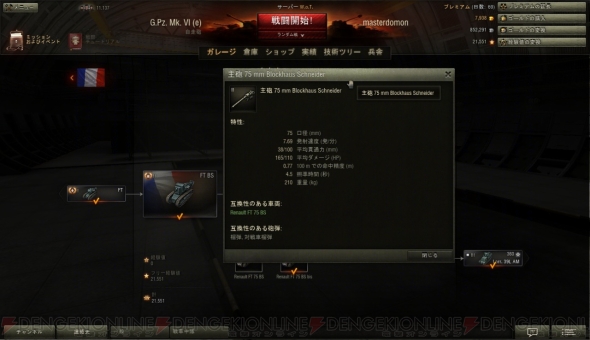

|---|

| ▲小口径砲ほど照準時間が早いのは、通常砲と同じ。とはいえ、早くても4.5秒とか、ミドルTierの装填時間ぐらいは掛かります。 |

・遠くまで弾が届く

自走砲はチームの後方に陣取って、味方のスポットした敵車に遠方から弾を撃ち込むわけですが、その場所が前線から遠ければ遠いだけ自分が発見されづらくなり、より安全になります。ただし、発射から着弾までのタイムラグが生じる、命中率が下がるというデメリットも生じます。

また敵から遠く離れて一定の場所にいて、めったに移動しないということは、それだけ味方のスポットに迅速に対応できるということ。味方がスポットした敵戦車に照準を合わせようと思ったら射程外で、移動してからさらに照準という流れになると、ほとんどの場合はその車両が見えなくなっているか、味方に破壊されているか、そうでなくてもその場にいないことがほとんどです。

当たり前ですが、相手が見えていても、その時点から照準を合わせ始めればレティクルが収束するまで待たなきゃならない。幸運に幸運が重なって、敵車両がその場でじっとしているうっかりさんだったとしても、そんな車両は味方の車両の餌食にならないはずがないので、活躍の機会は減ってしまいます。

|

|---|

| ▲上位Tierになれば、ほとんどのマップで端まで砲弾が届くようになります。しかし下位Tierだと、マップの4分の3くらいまでがせいぜい。機転のきいたポジショニングと迅速な陣地転換が必要になります。 |

・旋回砲塔を積んでいる

自走砲は駆逐戦車と同様に、固定砲であることがほとんど。ですが、ごくまれに旋回砲塔を積んでいる車両があります。これがとても使いやすい! 狙撃モードのレティクルは、自分の車両に対して前後に動かす分には大きく拡散しませんが、左右に動かす場合は、砲の可動範囲を越えたとたんにと自車両が動いてしまい、レティクルが大きく拡散してしまうのです。これが旋回砲塔の場合、車体が動かないので、レティクルの拡散も最小限に抑えられます。

|

|---|

| ▲イギリスツリーのTier IV自走砲【Birch Gun】は、83mmと少々砲が小さいものの、旋回砲塔を持っています。 |

・レティクルが真円に近い

基本的に自走砲のレティクルは、射線に対して直径が長い比率の楕円形になっています。楕円形レティクルのデメリットとして、レティクルが収束しきるまでは的を外す可能が高いこと、障害物に引っかかることなどが挙げられます。

ちなみに、レティクルが楕円形であるということは、発射角が浅いということでもあります。発射角が浅いということは、敵戦車に対しての突入角も浅いということ。つまり、砲弾が正面の装甲の厚い部分にぶち当たる可能性も高いのです。

自走砲の榴弾は、ダメージが高い反面で貫徹力に劣るので、折角命中させても相手にあまりダメージが入らないことがよくあります。発射角を45度以上に取れる砲を持つ自走砲は、近距離になればなるほどレティクルが真円に近くなります。この場合、砲弾は直上から落下することになるので、天面などの装甲の最も薄い部分を攻撃でき、撃破の確率も大幅にアップします。

|

|

|

|---|---|---|

| ▲射撃距離によってレティクルの形が異なります。上記の通りで発射角が深いと真円に近く、浅いと細長くなります。細長いレティクルは、長軸方向が車体の前後が収まるように狙うと当てやすいです。 | ||

・装填が早い

言わずもがなですが、装填が早いということは、それだけ攻撃回数が増えるということ。また、装填時間と照準時間は、砲口径の大きさに比例します。装填が早ければ、レティクルの収束も早くなります。つまり敵を狙いやすく、攻撃に失敗しても容易にリカバリーすることが可能です。

|

|

|

|---|---|---|

| ▲一般的に、口径が小さい方が装填が早くなります。変り種は、フランスのTier X自走砲【Bat.-Chatillon 155 58】。その砲(Canon de 155mm)はリボルバー式で、4発を6秒間隔で射撃できます。 | ||

・威力が高い

高威力であれば、敵戦車を撃破しやすいというのは平射砲と同じ。特に自走砲は、前線部隊の火力支援を行うことが多いので、つまるところ、重戦車などの硬い装甲を持った戦車を標的にすることになります。この際、非力な砲だと装甲を貫徹できず、あまり役に立ちません。

むろん、中戦車以下の軽装甲車両を狙ってもいいのですが、動き回るので狙いづらい上、そういった敵はおそらく味方の前線部隊が排除してしまいます。また、威力の高い砲は目標の周りに榴弾をばらまくことも多いので、敵の密集地点に叩き込めば、多くの敵車両にまとめてダメージを与えることもできるのです。

|

|

|

|---|---|---|

| ▲砲の口径が大きければ、すなわち強いというものでもなく、ドイツのTier III自走砲【Wespe】が装備する10.5cm砲と、【Bison】が装備する15cm砲を比較すると、与えるダメージは【Wespe】の方が高いのです。 | ||

・足が速い

手練れたプレイヤーが操る軽戦車は、相手の自走砲がいそうな場所に突っ込んでいきます。自走砲を発見できれば自分で破壊してもよし、見えているなら味方の自走砲による攻撃で排除してもよしと、いいコトづくめ。多くの戦場で自走砲は、重戦車と並んで最優先の排除目標となるので、何をおいても攻撃されます。

でもこちらの足が速ければ、敵の軽戦車が近づいてきた際に逃げることも不可能ではありません(見つかっていない状態に限りますが)。また素早く移動することが可能なら、射線が通しにくい場合に陣地転換を迅速に行えるので、有利なポジションを取りやすく、戦局をひっくり返す有効打につながります。

|

|---|

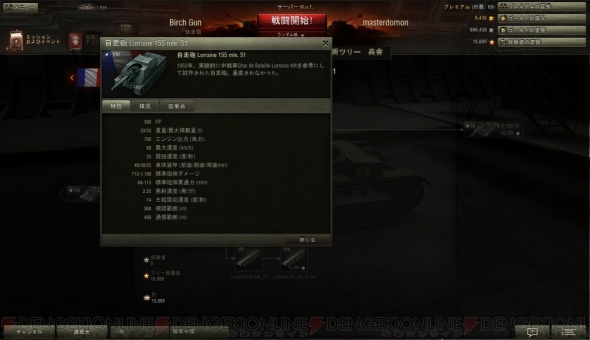

| ▲フランスの自走砲は、やたら足の速いのが特徴。特にTier VIIIの【Lorraine 155 mle.51】は、軽戦車並みの機動力を誇ります。 |

・所持弾数が多い

意外に見落としがちなのが、搭載しておける砲弾の数。自走砲は車体に対して極端に大きな砲を持っていることが多く、所持弾数が十数発と少ないこともしばしばです。駆逐戦車でも同様の状況が起こり得ますが、駆逐戦車は前線にいるために撃破されることも多くて、なかなか使い切ることはないかと思います。一方、自走砲は上手に隠れればずっと定位置から撃ち続けることも不可能ではないので、弾切れを起こしてしまうことも珍しくありません。もし戦闘中に弾切れを起こしてしまうと、もはや成す術なし。まぁ、そんなに気にすることでもありませんが。

|

|---|

| ▲所持弾数がわずか15発という、ドイツのTier II自走砲【G.Pz.Mk.Ⅳ(e)】。装填後にすぐ射撃を行うと、たった7分で弾切れに。戦闘の後半は、所持弾数が心もとないことになるかもしれません。 |

以上、8つのポイントで理想の自走砲について考えてみました。しかし、他のカテゴリーの戦車と同じように、これらのメリットをすべて兼ね備えた自走砲はないので、一長一短を甘受して使用する自走砲を選びましょう。

ちなみに、それぞれのメリットに対しては、以下のようなデメリットがつきまといます

・照準が早い=搭載砲が小さい

・旋回砲塔を積んでいる=搭載砲が比較的小さい

・威力が高い=装填が遅く、搭載弾数の少ない大口径砲を積んでいる

・足が速い=搭載砲が比較的小さい

・所持弾数が多い=搭載砲が比較的小さい

また、射程の長短とレティクルの形は、砲を動かせる仰角(上向きの角度)の大きさに由来します。45度の角度で飛ぶ軌道は放物線で、砲弾を最も遠くに飛ばせます。レティクルの形が真円に近いということは、目標に対して深い角度の弾道をとることができるということ。つまり、45度以上の仰角がとれれば、これらの条件を満たしいている状態と言えます。

1つ注意が必要なのは、砲が非力な場合、仰角を深くとれても射程が短いということがある、ということでしょうか。ただし、照準距離は短い方が命中精度が上がるので、短射程の自走砲は陣地転換を小まめに行いながら、精密射撃をするという戦い方もあります。

→こんなテクニックを覚えておけば自走砲の運用が上達!?(3ページ目へ)

(C) Wargaming.net

データ

- ▼『World of Tanks(ワールド オブ タンクス)』

- ■メーカー:ウォーゲーミングジャパン

- ■対応機種:PC

- ■ジャンル:ACT

- ■配信日:2013年9月5日

- ■価格:無料(アイテム課金)