2014年6月26日(木)

『MURDERED 魂の呼ぶ声』の邦人開発者へインタビュー! 塩川ディレクターら3名がゲームの導入とボーダレスな開発の秘話を語る

スクウェア・エニックスより7月17日発売のPS4/PS3/Xbox One/Xbox 360/PC用ソフト『MURDERED 魂の呼ぶ声』(Xbox One版のみ9月4日発売)。本作は見た目こそ海外作品のようだが、実は日本のスクウェア・エニックスとアメリカのスタジオ・Airtight Gamesによる協同制作であることをご存知だろうか。

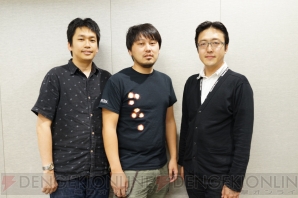

今回は、本作のクリエイティブディレクター・塩川洋介氏とアーティストの松澤雄生氏、そしてローカライズを担当した赤石沢賢氏の3人から、開発の経緯や苦労話などについて実演プレイを交えつつお話をうかがった。

|

|---|

| ▲左から、ローカライズ担当の赤石沢賢氏、クリエイティブディレクターの塩川洋介氏、アーティストの松澤雄生氏。 |

■まずは実演プレイを通して本作のシステムをチェック!

|

|

|

|---|---|---|

今回のインタビューは、赤石沢氏の手による本作の実演プレイを見つつ、塩川氏が内容を解説するところからからスタートした。

冒頭は、謎の連続殺人犯ベル・キラーによって窓から突き落とされたロナンが、過去の記憶をフラッシュバックさせるところから始まる。かつて荒くれ者だったロナンは、少年時代から犯罪を重ねるたびにタトゥーを体に増やしていった。そんな彼は、結婚を境に更正。妻の兄の力添えで刑事となるが、妻には先立たれてしまう。

窓から落ちたロナンは幽体離脱。もとの体に戻ろうとするが、果たせずにベル・キラーに射殺され、完全なゴーストとなる。

塩川洋介氏(以下、塩川):本作は、簡単に言うと、死んだ刑事がゴーストとなって自分の殺人事件を解決する、というゲームです。アクションゲーム、アドベンチャーゲームというジャンルは特に意識せず、“ゴーストが自分の殺人事件を解決する”というストーリーにあわせたゲームプレイがセットでついてくる感じで、第一にストーリー体験を楽しんでほしいというコンセプトのもとに作られています。

冒頭では、主人公のロナンが彼の生い立ちを日本語で言う“走馬灯”のように見せたあとで、殺人犯に殺されてゴーストになってしまうのですが、あっさり殺されてゴーストになってしまうのではなく、主人公がだんだん死んで……と言うとおかしな言い方ですが、ゴーストになっていく過程を体験していくという形になっています。

今のシーンでは、ゴーストになった主人公は普通の人に話しかけても相手にされません。しかし、周りを見るとゴーストらしき人もいて、主人公はあれなら話ができるんじゃないかとそちらへ向かっていきます。本作は殺人事件を解決することが目的ですが、同時に“ゴーストになるってどういうことなんだろう?”ということをプレイヤーが体験していけるように作っています。

|

|---|

完全なゴーストとなったロナンは同じくゴーストの少女に会い、彼女のあとを追ううちにゴーストの身のこなしを覚える。自分がゴーストとしてこの世に留まっているのは、ベル・キラーを逮捕できない無念からだと考えた彼は、ベル・キラーを追うことになる。

塩川:主人公はゴーストになりたての、いわば新人です。まずはゴーストの身で何ができるか、そして何ができないかとプレイヤーと一緒に経験していくことになります。まずは先を行くゴーストの女の子が人間世界のものを通り抜けて歩きますが、「彼女にできるなら主人公にもできるのでは」とプレイヤーが考えながら通り抜けていけるようにしてあります。次に、少女がゴースト世界のものを呼び出す不思議な現象を起こしますが、こういったことを1つ1つ体験していくことで、主人公と一緒にプレイヤーもゴーストになりきるような世界を作っていけたら、と思って構成しました。ここはチュートリアル的な内容ですが、これから本格的な捜査が始まります。

|

|---|

主人公が自分の死んだ場所に戻ると警察が現場を調べている。ここから主人公は、刑事として培った捜査のノウハウとゴーストの能力を両方使って事件を追うことに。主人公は、フィールドにある証拠を刑事の視点で調べて推理を行う。正しい推理をすると情報がまとまり、次の捜査へつながる。

塩川:主人公は、生前の職業である刑事としての能力に、ゴーストでしかできない力を合わせて事件の解決を目指します。まず、彼は刑事としての能力で、落ちているものを調べて推理をします。落ちているものの上に表示されるメッセージは主人公の推理や思考が形となって現れたものです。捜査を進めるたびにこれらの情報が蓄積されていきます。情報が集まれば、事件の全体像が明らかになり、また事件に有用な情報とそうでないものの取捨選択もできるようになります。

ゴーストとしての能力には、人間に取り憑く力“憑依”があります。誰でも憑依が可能で、憑依した人から隣の人へ直接憑依することもできます。憑依をしている間は、取り憑いた人に対していくつかのことができます。

塩川:まずは“思考を読む”という行為。事件に関係するものももちろんありますが、中には事件のことを心配しているように見えても、思考を読むと「ケータイで写真撮っても怒られないかしら?」みたいな、事件に無関係な考えをしていることがわかる場合もあります。

ひそひそと重要なことを話しているNPCの会話を盗み聞きするなど、こういった形でいろいろな情報が集まりますが、プレイヤーはどの情報が重要で、どれが関係ないかを考えていきます。

何かを書き込んでいる人の手元は、憑依した人の視界を共有できる“覗き見”で確認します。書き込んでいる内容からどの項目が重要であるかをプレイヤーが判断することになります。

何かを思い出しそうで思い出せない、警察の事情聴取を受けている女性がいますが、“思念操作”を使って彼女が記憶を思い出す手助けをします。思念操作を使うと、彼女が何について思い出そうとしているのか、いくつかのキーワードが表示されるので、その中から正しいと思ったものを選びます。選択が正しいと、それをきっかけに彼女が言おうとしたことを思い出します。

今回のシーンでは、憑依すべき相手がある程度わかりましたが、以降は会話やこれまでのストーリーの流れからプレイヤーが憑依すべき人を捜すことになります。必要な情報を集めると、そこでの捜査に主人公が結論をつけて次に行くべき場所が示され、物語が進んでいきます。

|

|---|

現場での推理が終わると、次はベル・キラーと格闘したアパートの中へ入り、格闘した場所である4階へ向かう。建物の外壁などはお祓いされているため通り抜けられず、ドアや窓が開いていないと入れないが、内部の壁やドアはすり抜けられる。アパート内にはさまざまな住人の他、主人公と同じような境遇のゴーストも存在する。シナリオ進行と関係ない人に憑依して思考を読むことも可能。また、ゴーストの依頼を聞いたり、住人の情報を集めたりといったサブクエストも行える。

塩川:先ほど、ゲームは捜査を進めることで、新しい捜査場所が示されて進むと言いましたが、その過程でプレイヤーは本筋とは関係ない脇道にそれることも可能です。主人公は、壁抜けでアパートのあちこちの部屋に入って住人のちょっとしたプライバシーを覗くことができます。また、ゴーストとなった主人公のいる世界“ダスク”には、先ほど会った少女の他にも何か思い残すことがあってこの世界の留まっているゴーストが存在します。

例えばこのアパートには、殺されてゴーストになった女性の死体を探す手伝いをするサブクエストのようなものが用意されています。また、ゲーム内には調べることでさまざまな情報を収集できる場所がたくさん用意してあって、世界やストーリーをより楽しめるものにしています。現実世界だけではなく、ゴーストの世界にもこういったアイテムがあって、調べると死後の世界に関する情報を集めることができますよ。

赤石沢賢氏(以下、赤石沢):調べられるものの情報は、カテゴリー別に分けられています。この世界のことをより知りたいと思ったら、マップをくまなくまわるのがオススメですね。

|

|

|

|---|---|---|

アパート内には自分を見失ったゴーストである“悪霊”がいる。悪霊はゴーストを見つけると魂を抜き取ろうと襲いかかる。悪霊の追跡は、ゴーストの残留思念や生きている人に憑依することでかわせる。また、主人公は追跡状態にない悪霊の背後に回りこむと悪霊を浄化し消滅させられる。

塩川:今、出現したのが悪霊です。主人公のいる世界ダスクは平和なところではなくて、何十年、何百年と滞在し続けているとだんだん頭がおかしくなり、やがて自分の姿を失って悪霊と化してしまいます。

悪霊になると自我や思考を失ってしまうのですが、「新鮮な魂を吸収すれば元の姿を取り戻せるのではないか」と本能で思うようになるのです。主人公はゴーストになったばかりなので、世界をうろつく悪霊に狙われることになります。いつ悪霊に襲われるかもしれない、もしくは主人公が自分を見失って悪霊になるかもしれない。主人公が、事件を解決するのに長い時間をかけられない理由はここにもあるのです。

悪霊が出現するシーンは、主人公を探す悪霊に対してゴーストの力を使って対処していく、ステルスアクションに近いシステムとなっています。ゲーム全体のミステリーな雰囲気に合わせて、このシーンもプレイヤーの思考力を試す内容にしてあります。悪霊と殴り合って、というのではなくてプレイヤーの頭を使って切り抜ける感じですね。まず、悪霊は主人公を見つけると魂を吸収しようと追いかけてきますが、この世界には悪霊にやられてしまったゴーストの残留思念のようなものが存在します。そこに憑依することで悪霊の視界をごまかすことができます。

また、生きている人間に憑依することでも同様の効果が得られます。ただし、同じ場所に隠れているだけだといずれ見つかってしまうので、完全に悪霊から逃れるためには、憑依中に別の隠れる対象へ直接憑依することで、悪霊の追跡を逃れなくてはなりません。また、悪霊に対しては逃げるだけでなく、後ろから接近すれば浄化して倒すことも可能です。プレイヤーはボタン操作で周囲の悪霊を壁越しに探知できます。ただ、この状態だと視界がやや見づらくなるので注意が必要です。また、悪霊と主人公の間に壁がいくつあるのかもわからないので、悪霊との間合いやエリアの地形を考えながら接近する駆け引きがゲームの魅力の1つになっています。

当然、生きている人からはゴーストの姿は見えないので、主人公が悪霊と生きるか死ぬかの駆け引きをしている間で、生きている人が誕生パーティの会話をしているなどといったギャップが感じられるのもこのゲームのおもしろいところなのかな、と思います。

赤石沢:最初は簡単ですが、ゲームを進めていくうちに悪霊の行動パターンを読んで、スキを突いて行動することも必要になってきます。後ろに回り込んで1体ずつ浄化していくのもアリですが、ゲーム後半で多数の悪霊が出現するシーンでは、無理に倒そうとせずにうまくやり過ごすことも重要になるでしょう。

塩川:こういった感じで、捜査場所を移動する際も悪霊との戦いやサブクエストのような要素がる場合や、場所によっては移動アクションが発生することもあります。

|

|---|

悪霊との戦いを終えた主人公は、アパートの4階へ向かう。

塩川:主人公は、現場へ入ったとたんベル・キラーとの格闘になったため、相手がなぜこの部屋に入ったのかわからないまま死んでしまいました。ここではベル・キラーがこの部屋に来た理由を探るのが目的となり、ダスクに残された思念のようなものからその時の様子を再生する主人公の能力が役立ちます。再生すると、部屋の中で何かを探すようなベル・キラーの映像がフラッシュバックされるので、彼が何をしようとしていたのかを推理していきます。

プレイヤーは周りの物を調べつつ、正解となる答えを探していきます。また、このシーンでは主人公が集めた情報をまとめて1つの結論を推理することになります。

ここで調べるのは“ベル・キラーはなぜここにいたのか?”なので、“ベル・キラーは誰かを探していた”“ここには別に人がいたらしい”といった情報を合わせて、“ではその人はどこに行った?”という新しい目的が発生しました。主人公は、刑事とゴーストの力を使い、このように物事の点と点をつなぎ合わせることで、事実を明らかにできるのです。

次は、思念操作を使った別の謎解きをします。この部屋にいる刑事が、写真に手を置いて何かを考えているようです。この刑事に思念操作で適切なイメージを与えることで、彼が写真を見て何を考えていたのか知ることができます。

続いて刑事が手を置いていた写真を見るシーンでは、適切な写真を選んで写真に残された残留思念を読み取ることになります。このシーンでは鐘の音をきっかけに、鐘に関係する写真を選んで思念を読み取り次の手がかりを得られました。

|

|

|

|---|---|---|

アパートの4階でベル・キラーの痕跡を調べ終わるとアパートから町へ出る。町はオープンワールドとなっていて自由に行動できる。アパートに戻って残されたサブクエストをプレイすることも可能だ。

塩川:このゲームの魅力の1つに、町を自由に歩き回れるという点があります。ここでは次の目的地に向かうのですが、先ほどの自分の殺害現場に戻ってみて、最初より捜査員の数が減っているので、別の情報を探してもいいです。

あるいは、ゲームの目的を無視してセイラムの街をあちこち歩き回り、調べられるものを探す楽しみ方もできます。建物の中だけではなく、街の中にもさまざまなものが隠されていて、次の目的地から教会へまっすぐ行く道中でも何か見つかるかもしれませんね。

主人公は、セイラムの街で育ったので、主人公に関するものも隠されています。こういった情報を集めると、ゲームの世界や登場人物、事件に対する理解が深まっていきます。集めると経験値やお金が手に入るという要素はありませんが、あくまでストーリーを楽しんでほしいゲームにしたかったので、マップ中に情報の断片をちりばめてあります。

赤石沢:セイラムの町の由来や事件に関するもの、登場人物を掘り下げた内容のものなど、集まる情報にはいろいろあるのですが、中でも魅力的なのは主人公の妻の記憶ですね。アウトローで型にはまらない主人公と結婚するにあたっての思いが描かれていておもしろいですよ。また、先の話を知っていると何気ないセリフが後の展開の伏線になっていたと気付くので、繰り返し遊ぶのもいいですね。

|

|

|

|---|---|---|

アパートの捜査で判明した次の行く先に主人公が到着したところで実演プレイは終了。続いて、ここまでの内容についての簡単な質疑応答が設けられた。

――今、見たのはまったくの序盤だと思いますが、全体でどのくらいのボリュームがありますか?

塩川:謎解きをすべて知っている状態でここまで進めるのに1時間ほどかかりましたが、何もわからない初見の状態だと2時間くらいかかるのではと思います。極端に長いゲームというわけではありませんが、普通のアクションアドベンチャーの標準的なプレイ時間でクリアできる内容になっています。テストプレイではクリア時間がわりとバラバラだったので、最終的にはプレイスタイルで差が出るかと思います。

赤石沢:先ほど実演したアパートを出るあたりから主人公の行動の幅が一気に広がります。私はローカライズの立場から内容は把握しているのですが、完成した日本語版を初見でプレイした時も最初のアパートで人助けをしたり、住人に憑依して思考を読んだりしていると、かなり時間を使いますね。「で、なんで4階に行くんだっけ?」くらいの勢いで(笑)。

あとは、場所ごとにコレクタブル(収集)アイテムがあるのですが、これらのアイテムの中には、規定数を集めるとその土地にまつわる怪談話のようなエピソードがフラッシュバックされるものもあります。エピソード自体もかなりあって、例えば最初のアパートの中をくまなく探すことでも1つのエピソードがまとまりますね。

塩川:メインのストーリーもそうですし、ストーリーを楽しみたい人にはてんこ盛りと言える内容にしてあります。

――実演では、ダイレクトに正解の選択をしていましたが、失敗した場合はどうなりますか?

塩川:失敗した場合でもゲームオーバーはありません。ただし、手戻りが多少発生するのと、捜査に対する評価点が下がります。プレイヤーの失敗に対するペナルティをどこまで入れるべきかという意味で、ここは開発の間でも議論のあったところでした。最終的には、チャレンジは必要だけど、間違えたことによるペナルティで罰するのではなく、物語そのものを楽しませることに優先度をおきたいと考え、厳しいペナルティは課さないようにしてあります。

■日米共同制作となった本作誕生の秘密に迫る!

実演プレイに引き続き、本作の開発経緯やローカライズ内容について、3人からお話をうかがった。

――本作の開発の経緯について教えてください。

塩川:本作は、海外ソフトのローカライズ作品を扱うエクストリームエッジブランドからの発売となりますが、企画自体は日本のものなんです。日本で立ち上がった企画を、私や松澤を含めた数名のスタッフが海外へわたり、開発してくれるスタジオを探すところからスタートしました。そして、アメリカのシアトルにあるAirtight Gamesという開発会社と組んで制作が始まってからは、私たちスタッフがスタジオに常駐するような感じで、一緒のチームとして開発を進めてきました。

――向こうのスタッフとのやり取りはやはり英語ですか?

塩川:最初は通訳の方を挟んでいましたが、やり取りをする間に私もだんだん英語がわかってくるようになりまして、途中からは直接やり取りをしていました。

松澤:僕は最後まで通訳が必要でしたが……(苦笑)。

――開発方法としてはかなり珍しいと思いますが?

塩川:そうですね、日本のゲーム業界的にも、この規模のタイトルではかなり珍しい形の開発体制なのかと思います。『フロントミッション エボルヴ』は、プロデューサーは弊社の橋本(真司)でしたが、開発は海外のスタジオが担っていましたよね。そのユニークな体制で生み出されたものがゲームの中にも反映されています。どのあたりがそうなのかは、追い追い説明していければと思います。

――アメリカの町の中から、あえてセイラムを選んだ理由はどこにあるのでしょうか?

塩川:まず欧米の人にとって、セイラムという町の名前がスーパーナチュラル(超常現象)的なものに結びつくものなんです。例えば日本で青木ケ原といえば、「おどろおどろしいところなんだな」と連想させるような感じですね。ロケーションに名前を聞いただけでわかるようなインパクトがほしかったということでセイラムを選んだのですが、もう1つはセイラムの町がそういうイメージを持たれるようになったある出来事も関係しています。今のセイラムはまったくの観光地でそんな雰囲気はないんですけどね。

――このゲームの企画は、最初から今のようなスピリチュアルな物語を作りたいというところから始まったのですか?

塩川:出発点は“記憶に残るキャラクターを作りたい”ところからですね。日本で企画を立ち上げる際に、特にこれといった制約がなかったので、自分の好きなことをやろうとも考えました。私は海外ドラマ、特にJ・J・エイブラムス監督の作るものが好きで、例えば『LOST』や『エイリアス』のような、少しスーパーナチュラルな要素の入った物語がお気に入りなのですが、これをゲームでやりたかったのが最初の動機でしたね。

あと、これはまったく別のお話になりますが、ある時、映画『ダイハード』を見ていて、「もし主人公のジョン・マクレーンが劇中で死んだらどうなるんだろう? でも彼はしぶといから、死んでもどうにかしようとするだろう」と思ったんです。“しがみついても現世に残ろうとする男”というのが主人公であり、このゲームの原点です。

――主人公をアウトローな人物にしたのは“記憶に残る主人公”が必要だったからですか?

塩川:そうですね、欧米日とさまざまな人物を比べて考えたのですが、やはり“キャラクターが立っている”人物を作りたいと考えていました。そんな中で、グループ会社になったEidos(アイドス)のクリエイターに影響を受けました。例えば“2丁拳銃を持ったホットパンツの女性キャラ”を見るだけで『トゥームレイダー』のララ・クロフトを連想させますし、“ワイヤーを持っている黒手袋の両手”を見せるだけで『ヒットマン』のエージェント47とわかるくらい彼らの作るキャラクターはインパクトがあります。

Eidosのクリエイターからは、“体のパーツだけ見せてもそれとわかるくらいのキャラクターを作れ”というアドバイスを受けました。そのアドバイスから生み出されたのが、今回の主人公ロナン・オコナーです。彼のどこを切っても「ああ、ロナンね」と言ってもらえるように作りました。このあたりの初期のアートは松澤のアイデアでしたね。

松澤雄生氏(以下、松澤):(初期のイメージイラストを見ながら)これはかなり初期ですね。

|

|

|

|---|---|---|

塩川:最初はノワール風なものなどいろいろなイメージを検証したこともありました。ゴーストとひとくくりにすると幅広いので、絵を見ただけでどうしたらゴーストに見えるかというところでいろいろと試行錯誤を繰り広げたのがこの初期アートの数々ですね。

松澤:欧米の人の持っているゴーストのイメージが思った以上にバラバラで……。向こうだと、虫みたいな容ぼうでもゴーストの範疇に入るそうで、いろいろな案がありました。

塩川:あと、向こうの人は心霊現象について反応がポジティブですね。「ポルターガイストが起きた、やったー!」みたいな(笑)。日本で起きたら大変なことになりますが。

――ここにあるのはすべて初期のイラストですか?

塩川:そうですね。描かれた時系列はバラバラですが、今のイメージにまとまるまで模索をした時期のものになります。

|

|---|

――開発の過程でこういったイメージを描いて開発に見せた理由はどのあたりでしょうか?

松澤:どういうゲームで、どういう世界で、どういうキャラクターがいて……ということを絵でまとめて見せて開発メンバーでオーソライズ(公認/メンバーによる意見の確認)することですね。

――こちらの絵ではゴーストが透けて向こう側の景色が見えることがわかりますね。

松澤:これらはいわゆる頭でっかちに描かれた絵です。暗くて少しわかりづらいですが、主人公は橋の欄干に座っていて、ここの女の子を守っているというテーマです。ここに生きている人がいるのですが、悪霊には気づいていないです。あと、これはゲームにも生かされているのですが、過去の遺物がゴースト世界に残っているところも描いてますね。

また一時期、世界背景そのものがゴーストを引き立てるように、実在ではなくオリジナルの世界を作ろうという方向に舵を切った時期もあって、ノワール風とかファンタジー的なイラストを描いたこともあります。今のロナンの帽子は、このころに描いたイメージの名残ですね。最初のころはコートやジャケットを着たイメージもありました。

|

|---|

――イメージでもかなりの数を描かれているんですね。

松澤:これはまだほんの一部ですね。こういうものでイメージを共有した後に、実際にゲームを組む段階で「このロケーションはどうしようか?」という時はまた別に絵を描きます。今度は写真などの資料を集めて絵を作っていきます。

――ゲーム中の町は実在のものと同じなのでしょうか?

塩川:実在のセイラムとは別ですね。ただし、テーマや雰囲気は合わせています。アメリカ人が見れば、“東海岸のニューイングランド地方っぽいね”という風にはなっていますが、実際の形は違うものです。

|

|---|

松澤:このあたりは実際の現地の人しかわからない感覚もあるので、そこまで踏み込めなかったですね。他にも主人公はタトゥーを入れているのですが、これが大変でした。私はタトゥーのデザインも担当したのですが、“プロの人が彫ったものではない、素人同士で彫り合ったようにしてほしい”というリクエストがあったりしました。

塩川:「これは南部のギャングが彫るものだから、彼はしない」とリテイクされたものもありました。ただかっこいいものを彫ってしまうとウソになってしまいますから。“東海岸の人でこういう育ち方をしたら、この系統のマフィアのようなものを彫る”というフィードバックをもとに、松澤がやりきってくれました。

――やはり、そういった雰囲気の違うものにはスタッフからリテイクがかかるのですか?

松澤:タトゥーに関しては、主にアートディレクターが指示を出してくれました。たぶん詳しかったのだと思います。

塩川:ロナンのタトゥーは彼の経歴に関係していて、すべてに意味があって無駄なものは入っていないのですね。

――日本人にはあまり馴染みのないものをここまで入れるのは大変だったと思います。

塩川:あちらの言葉では“ビリーバビリティ”というのですが、これをしっかりしないと見る人が見た時に「あ、これウソ」となってしまうので……。こちらがわからないものだとしても、きっちり作らないとダメなんです。先ほどのセイラムの造形も、東海岸のこの地方にある道のタイルや、電灯の感じをすべて実物から持ってきているので、ただライトを置きましたというのとは違ってかなりのこだわりを持って作っています。

松澤:そういう意味では、グローバル市場をターゲットにしたゲームを自分たちの想像で国内で作るという選択をしなくてよかったと思いました。現地に入って、現地の人と一緒に作るというメリットが非常に生かされた点だと思います。

――海外制作の作品で“日本風だけとどこか中国のテイストが混ざっている”ことがありますが、そこが問題なのかもしれませんね。

塩川:たぶん現地の人が入らないと、ああいう感じになってしまうのだと思います。現地のスタッフは、ロナンが被っている帽子もかなりのこだわりで作っていました。少し造形が丸いと「この帽子はこの年代の人は被らないからおかしい」と言われたり。後ろの曲がり具合も「こういう人はこういう感じにするから」と、非常にこだわっていましたね。

松澤:ロナンの服装については、アートにかかわるスタッフたちがアイデアを出し合って作っています。

|

|---|

松澤:日本版は吹き替えですけど、あちらではセリフの訛りもかなりこだわってましたね。

塩川:「南部の人はこういう話し方をする」とか、「アイルランド出身の人はこういうイントネーションになってないとおかしい」とか徹底的にやってました。

――アート以外の部分で欧米の人と一緒にゲームを開発した感想はいかがでしたか?

塩川:私は日本でもディレクターをやっていたので、仕事としてすることは同じと言えば同じですね。ゲームを開発するうえで、日本と欧米の違いはないと思います。些細な違いはもちろんあるのですが、それは日本でもきっと会社ごとにも違うでしょうし、同じ会社でもプロジェクトごとに違うことだと思うんです。

――ゴーストの造形について何か参考にしたものはありますか?

塩川:参考という意味では、世に出ているゴースト作品からイメージを引っ張ってることは意識的にやってました。

――共通認識のようなものがあるからですか?

塩川:そうです。参考にしたのは『ゴースト/ニューヨークの幻』など映画が多かったですね。ドラマだと『ゴースト ~天国からのささやき』ですとか。とにかくメジャーなゴースト作品に出たものを引っ張ってきて、説明しなくても見た人がゴーストだとわかるようにしようとしました。

松澤:本作におけるゴースト世界の、いわゆる“文法”を作るのに、大変な労力を費やしましたね。なかなかスタッフに伝わらなくて苦労しました。

塩川:リアル系のグラフィックでゴーストとなると、ゲームで参考にできるものはほぼなかったですね。映像化されている映画やドラマからイメージを引っ張って、ようやく着地点を見た感じです。

松澤:システム面の“記憶の断片を集めて映像にする”という要素を資料にして現地のスタッフに説明したのですが、これがぜんぜん伝わらなくて、結局は絵コンテにすることで説明できたことがありました。

塩川:やはり概念が新しいものは、伝えるのが難しいんですよね。いろいろな参考資料を集めたり、先ほども言ったように絵コンテ化することで伝えてました。

――細かい内容を伝えるのは難しいとして、ゲームの大枠の概要はうまく伝わりましたか?

塩川:大枠も難しかったですね。というのも、例えばシューターなら『コール オブ デューティ』みたいな、という感じで比較対象をあげられるのですが、本作は比較対象として簡単にあげられるものがなかったんです。それでも企画したのは、既存のタイトルでは市場が混み合っているというのと、今のトリプルAタイトルはどれも似通ってしまっていると感じていたので、そこは意図して企画したものではあるのですが。

私の中ではトリプルAのゲームにも革新的なものは入れられるんだと思っていて、それを証明しようとあえて尖った方向に行きました。タイトルとシステムを挙げたときに「ああ『●●』みたいなやつね」と言われるのを避けようと考えたというのもあります。

――たしかに、本作はあまりないタイプのゲームですね。

塩川:メディアにせよ、テストプレイヤーにせよ、少なくとも本作を日本のゲームだと言われたことはないですね。自分がディレクターとしてメディアに出た時に、日本のゲームとわかって驚かれることがほとんどですね。それとは逆に、アメリカの開発チームが作ったアメリカのゲームには見えないと言われることも多かったです。

――具体的にどの点がアメリカのゲームっぽくないと感じられた理由だと思いますか?

塩川:その理由はいろいろあると思うのですが、やはりストーリー重視のゲームであったことが大きかったんだと思います。『Heavy Rain』や『Beyond: Two Souls』はフランスのメーカーですから。ヨーロッパの会社からならストーリー重視のタイトルはあると思うのですが、アメリカからとなるとあまりないのが実情ですね。そういうことで、いい意味での違和感があったのではと思います。

――アメリカの開発だけで制作していたら、もっとさっぱりしたシステム重視のゲームになっていたかもしれませんね。

塩川:本作もプロトタイプの段階では銃で戦っているものがありました。それは「ゴーストになっても銃かぁ……」という感じだったのでお蔵入りになりました。

――画面を見ると、やや広角レンズで見ているような歪みがありますが、これは意図したものでしょうか?

塩川:よく気がつきましたね。これは、“どうやったら死後の世界のビジョンに見えるか”という議論をアートディレクターと交わした結果の1つです。死後の世界の表現はかなりこだわってまして、例えば主人公の色がもう少し明るかったら、彼はゴーストに見えなかったと思うんです。かといって、これ以上青白くすると、今度はキャラが見えなくなるんです。主人公っぽくも見えないし、キャラクターが背景に溶け込んでしまうんです。

ロナンが主人公に見えるようにする工夫もかなりしましたし、ゴーストの世界をそれっぽく見せることにかなりの努力を傾けました。カメラを魚眼風にしているのもその1つですし、全体の色味も試行錯誤しています。現実世界にあるものも、ロナンから見た視点ということで現実世界には見えない色味に調節してあります。

|

|---|

松澤:ゴーストを描く時は、普通ならキャラクターのいる後ろは描かなくてすむのに、透けてその後ろを描かなくてはならないのでも苦労しました。これが透けすぎると、今度は存在感がなくなってしまうし、不透明度が過ぎるとゴーストに見えなくなってしまいます。

塩川:ゴーストの透け具合はかなり調整しましたね。「顔は透けないほうがいいだろうか?」とか、「足はどうなんだろう?」とか、かなり細かく調整して今のバランスになっています。

松澤:ゴーストの足元が薄くなっているというのは、日米共通の認識でしたね。

塩川:向こうでは足がないというわけではないのですが、「薄くなってるんじゃないの?」という感じでした。足のあるバージョンとないバージョンを作って比較してみたりして、「やはり足のないほうがおかしいな……」ということで、あるバージョンに落ち着いたこともありました。あったらあったで足音がはっきりするのは不自然ではないかということで、小さなふわっという感じにしてみたり。見えない努力をかなりしています。

――死後の世界について、日米で特に大きな違いがある部分はどこでしたか?

塩川:むしろ意外と共通点が多かったですね。例えばゴーストは青白くて半透明だとか、死後の世界はケムリっぽいとか……。おどろおどろしいかどうかという点についてはギャップがありましたけれど。

――ゲーム中のセリフで「橋の向こう側に渡ると成仏する」的な表現がありましたが、このあたりの認識は向こうではどうでしょうか?

塩川:これについては向こうでは「move on」という言葉で呼んでいました。ゲーム中では天国と地獄という概念が一切出てこないのですが、そことはちょっとニュアンスが違うようなんです。「この世から去る」とか「旅に出る」とか「光の中へ進む」とか、そういう感じの概念は共通認識としてありました。成仏して天国へ行くという話ではなくて、次へ進むといった表現にとどめていますね。それ以上先の話になると、国ごとに違いが出てきてしまうので。

――そのあたりの死後の世界の表現は、ローカライズ的にどのような感じになるのでしょうか?

赤石沢:この作品で特徴的なのは、日本発の作品で日本人のディレクターと松澤の絵から始まって、間に海外の開発会社が入ってシアトルで制作している。しかもそこで作られているのが英語版ということで、いわば逆輸入ですよね。私の立場では、完成したものを受け取って、そこからローカライズ、カルチャライズの作業にかかれておもしろかったというのが素直なところです。

ゴーストという概念が今までのゲームではあまりなかったものなので、日本語版で“Ghost”を“幽霊”とするか“ゴースト”とするかは悩みました。“悪霊”は英語では“Demon(デーモン)”なのですが、日本だとデーモン=悪魔として認識されているため、“悪霊”としました。

最終的には日本語版では、和訳と英語表記をミックスで使っています。用語としてはゲームの中では“ゴースト”なのですが、主人公のセリフで「幽霊になっても高いところは苦手だな」といった感じで、口語体ではそのキャラクターの性格で使い分けています。

|

|---|

塩川:国ごとの違いにはかなりセンシティブに対応しました。先ほども言った天国や地獄の表現を避けたり、どの国の人でもゴーストに見えるように、キャラクター記号付けをどうしていくか注意しました。日本版は、海外版からの修正点はなく、まったく同じ内容のものをプレイできます。

赤石沢:レーティングもそうですが、国ごとに倫理観もさまざまなので、タイトルによっては日本版で修正せざるをえない部分も出てきます。死後の世界となると宗教に近しい部分になるので、そこは私も注意深く見ましたが、日本で特に大きな問題となるようなところはありませんでした。

塩川:そのあたりはかなり注意して作っています。

――純粋な欧米制作のタイトルよりもローカライズはしやすかったですか?

赤石沢:私が参加した時、塩川はシアトルにいて直接言葉を交わしたのは吹き替えが始まった段階からでしたが、社内で日本のクリエイターが起案した資料も比較的潤沢にあったので、資料とゲームをたよりにスムーズな作業ができました。

――吹き替えのキャスティングについてはいかがでしたか?

塩川:主人公については、山寺(宏一)さんしかいないですよね、ということで赤石沢とも一致していました。あとは私のほうから、「犯人がキャストの名前を見ただけでわからないように」というお願いをしています。

赤石沢:ローカライズとしては、山寺さんありきの作品ということで、作業の初期の段階から山寺さんのマネージャーさんに直接連絡をして、「なんとかお願いします」と口説くことから始めました。先にロナン役を山寺さんで固めたうえで、あとの配役に関しては原音やキャラクターのビジュアルからマッチする方にお願いしました。一部キャストについてはオーディションも行っています。

――それでは最後に、本作に期待しているユーザーへメッセージをお願いします。

塩川:とにかくストーリーに重きを置いて制作したので楽しんでもらえると幸いです。

松澤:日米のスタッフがゴーストの再現にこだわったグラフィックに注目してください。

赤石沢:ローカライズしている側としても非常に楽しいタイトルになりました。日本語版キャストの演技をぜひ楽しんでください。

(C)2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Co-Developed by SQUARE ENIX CO., LTD. and Airtight Games, Inc

データ