2016年8月25日(木)

今はまさにVR黎明期。かつてのモバイルと同じ可能性が? クリエイターがVRのこれからをぶっちゃけトーク!

8月24日から26日の期間にパシフィコ横浜で開催されている“CEDEC2016”。開発者向けにさまざな講演があるこのイベントで、SIEワールドワイド・スタジオのプレジデント、吉田修平氏を司会に“PlayStation VR がつくりだす VR の未来”と題したセッションが開かれた。

|

|---|

|

|---|

| ▲吉田修平氏(右)とアシスタントを務めるSIEソフトウェアビジネス部 次長の秋山賢成氏(左)。 |

セッションには、VRゲーム開発の最先端を走る5人のクリエイターが招かれた。VRにいち早く目をつけたクリエイターと、その開発をサポートするエンジンを作り上げた人たち。VRの開発現場を間近に見る人々が、本音を交えた濃密なディスカッションを行ってくれた。

VRゲーム界隈の第一人者が集う

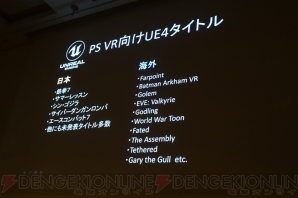

まずは各クリエイターの紹介から始まる。“アンリアルエンジン4(UE4)”で知られるエピック・ゲームズ・ジャパンからは、代表の河崎高之氏が登場。多くのゲーム開発に貢献してきたUE4は、VRの現場でも使用されていて、非常に人気の高いエンジンだ。

エピック・ゲームズ・ジャパンの主なVRタイトル

・『BULLET TRAIN』

|

|---|

| ▲河崎高之氏。 |

|

|---|

グリーからは取締役、荒木英士氏が登壇。グリーはVRゲームの開発だけでなく、企業へのベンチャー投資や“Japan VR Summit”の運営を行い、幅広い分野で活躍している。

グリーの主なVRタイトル

・『サラと毒蛇の王冠』

・『TOMB OF THE GOLEMS』

|

|---|

| ▲荒木英士氏。 |

|

|---|

コロプラより、Kuma the Bear 開発本部仮想現実チームマネージャー、小林 傑氏。真っ先にVR開発に取り組んだことで知られるコロプラは、オキュラス リフト(Oculus Rift)発売時に、なんと2タイトルを同時に発表している。

コロプラの主なVRタイトル

・『Fly to KUMA』

・『VR Tennis Online』

・『Cyberpong VR』

・『STEEL COMBAT』

・『Dig 4 Destruction』

|

|---|

| ▲小林傑氏 |

|

|---|

バンダイナムコエンターテインメントからは原田勝弘氏。『鉄拳』シリーズで知られる同氏は、PS VR発表の前からVRゲームを開発しており、今や日本を代表するVRクリエイターだ。

バンダイナムコエンターテインメントの主なVRタイトル

・『サマーレッスン』

そのほか、お台場で開催中の“VR ZONE”にて多くの作品をリリース。

|

|---|

| ▲原田勝弘氏 |

|

|---|

最後に、ユニティ・テクノロジーズ・ジャパンの日本担当部長、大前広樹氏を紹介。Unityは世界でもっとも使われているゲームエンジンといっても過言ではなく、現在は600万人以上のユーザーが存在している。

ユニティ・テクノロジーズ・ジャパンの主なVRタイトル

・『AnotherThread VR』

|

|---|

| ▲大前広樹氏。 |

|

|---|

“ゲームの世界に入りたい”VRで最初にやりたいと思ったことは?

セッションは“VRで最初にやりたいと思ったことは?”という議題からスタート。

|

|---|

原田:僕はヘッドマウントディスプレイのころから開発しているんですが、登場人物に感情移入させたかったんです。普通のRPGでも、何十時間もプレイしてもらえれば感情移入してもらえますが、格闘ゲームみたいなものだと、なかなか愛情ってわかないんですよ。ツールみたいになってしまうので。

実際に格闘ゲームで試してみたんですが、対峙したのがブライアンっていう凶悪なキャラクターだったせいか「あ、格闘ゲームで恋するのは無理だな」と。そうそうに諦めたんです。きっかけはキャラクターの存在感を感じて欲しいだとか、そのあたりです。僕なんかは想像力が豊かなんで、大好きなアイドルマスターのいおりん(水瀬伊織)が「職場で俺の嫁が座ってる」みたいにイメージできるんですけど、多くの人はそうじゃないでしょうから。

吉田:『サマーレッスン』はまさに狙い通りですね。

原田:紆余曲折あってあのようになりました。僕は『鉄拳』でやりたかったんですけどね。(笑)

吉田:小林さんはどうですか。

小林:みなさんがVRで何をしたいか聞かれたら、おそらく映画やゲームの世界に入ってみたい、なんて答えると思うんです。僕らも出発点はそこで、社長の馬場が当時の開発版オキュラスを持ってきて「これでゲームの世界に入りたい」と言ってきたんです。それで『白猫VRプロジェクト』が始まりました。

作ってみた結果、モバイル版のアプリをVRにしてもあまり没入感を得られなかったんです。やはりVRオリジナルコンテンツが必要だという結論になり、今に至ります。

吉田:VRは今までのゲームと何が違うのかとよく聞かれますが、ゲームの世界が画面の向こうのものではなく、自分から入っていけるところが一番の違いなんですね。

荒木:グリーの場合は元々ソーシャルネットワークを作ってきた会社ですから、ゲームの世界に入るというよりは「現実をゲームにする」という発想です。今までアバターを使ってチャットをしていたところが、VRの場合は参加者がまるで同じ空間にいるようにコミュニケーションできるだろうという考えです。

思いもよらない苦労や発見は?

大前:「安定して動かせるようにしてくれ」というのは日ごろから言われているので……(笑)それ以外にします。VRって下を向くことが多くて、注目する動作が多いんですよね。そうなると影の解像度が足りなくなったりするので、表現方法を変える必要が出てきます。今までの常識がVRだと通用しない、なんてことはよくある話です。

河崎:高いフレームレートを維持しつつ、没入感を高めるというのは多くの方が苦労する点だと思います。いかに軽く作るかを考えたとき、PS2などの15年くらい前に使っていたテクニックが生きてくるのはおもしろかったです。鏡や湖の映り込みを表現する際に反射ではなく、ひっくり返ったポリゴンを置いていた要領です。

吉田:このへんの話はいっぱいありすぎて話し尽くせないかな。

原田:カメラを奪われていることですね。20数年開発をしてきて、今まではゲームはカメラでユーザーに見てもらいたい点を制御してきた。カメラでルールを作っていると言っても過言ではないです。演出なんかがわかりやすいですよね。それをVRだとプレイヤーが自由に見まわすことができるので奪われてしまっている。これが常識を覆されました。

まだまだVRが無名だったころは、社内での浸透がなかなかできなくて。久夛良木さんとか偉い人の発言を引っ張ってきて「あの人がおもしろいと言ってるなら」という風に味方を増やしていきました。

荒木:うちの場合も最初は少数でこそこそ活動し、VRのデモを作ってTGSに発表したんです。幸いお客さんからの評判がよかったので、そこからオフィシャル化できています。なので外からの評判が大事だと思います。

小林:社長の馬場ら経営陣がこれは来るという判断をしていたので、現場としては非常にやりやすかったです。

原田:僕なんか、いつもは何十億もかけてゲーム使ってるのに、数百万の研究費がどうしても下りなかったんですよ。なので3年のあいだこっそり作ったものをようやく社長に見せたら、「なんでこれをもっとやらねーんだ」って言われて。いや、おめーのせいだろって(笑)。

吉田:でもわかってくれていい社長さんじゃないですか。

原田:そうですね。

VR技術をうまく使えた! と自慢できるところは?

大前:VRというのはまったく新しいコンテンツなので、内容をワンアクションに絞るのはいい方法だったと思っています。VRに慣れていないのに、あまり盛りだくさんにしてしまうと混乱させてしまうでしょうから。

原田:お台場に行ってもらえばわかると思うんですけど、普通に視覚情報だけでプレイすると酔うであろう演出も、実際に筐体に入ってみると揺れのおかげでかえって酔わないだとか、発見がありました。駆動するものとVRの調和はうまくいっていると感じます。

あとは『サマーレッスン』では学生時代に学んでいた学問が、どうすれば実在感や緊張感を与えられるか、という思考に役立ちました。プレイしている人がまるで面接中みたいにガチガチになっているのを見ると、気持ちいいですね。

小林:『Dig 4 Destruction』のマッチング中に行えるコミュニケーションです。手と顔だけのアバターが見えていて、世界中の人とハンドジェスチャーやボール遊びでコミュニケーションできるのはVRならではですよ。

荒木:これはまだ公開していないゲームなんですが、カードゲームのババ抜きを作ったときの話です。普通のカードゲームならほかの人のカードは絶対に裏側ですけど、VRなのでちょっと覗けば相手のカードを見られることもあるんです。それを防ぐために相手も手札を隠したりして、現実に一緒の部屋でゲームしてるみたいになりました。ルールとして覗くのを禁止せず、あえて制約を外すことで生まれるおもしろさがありましたよ。

河崎:VRのマルチプレイはすごくおもしろいと思っていて、バーチャル空間で卓球やテニスをやったりするデモを作っていました。夜中にたまたま僕がログインしたら、先にテストをやっていた人間がおり、鉢合わせてお互いにビックリしたんです。テスト段階のため、どちらのアバターものっぺらぼうの人形だったんですが、ボディーランゲージで互いにビックリしたことが伝わったのは楽しかったです。

VRのこれからを担う開発者へのアドバイスは?

|

|---|

大前:VR黎明期ですから、小粒のゲームでもユーザーは楽しんでくれるし、満足してくれると思います。2年、3年かかるゲームを作ることもあるでしょうが、かなりの労苦を伴うはずなので、それよりはどんどんサイクルを回したほうがいいです。

吉田:まさにコロプラさんが上ってきた坂ですね。

大前:そうです。モバイルはもう、その坂を上っても見向きもされませんけど、“VRでの世界初”というのはまだまだありますので、挑戦していって欲しいです。

小林:小回りのきく少人数チームで、コンスタントに短いスパンで開発していけば、ちょうど初期のモバイル版のように、インディーの方々も大いにチャンスがあると思います。

原田:僕らみたいな老舗メーカーだとIPがいっぱいあって、VRにもIPを乗せればすごく有利になります。けれどVRの市場はまだ成熟しきっていないので、まだまだチャンスはたくさんあります。『サマーレッスン』なんてアイデア自体は大したことありません。部屋に女の子がいてコミュニケーションできる、ただそれだけです。

失礼を承知で言いますけど、コロプラさんがやってる格闘ゲーム『STEEL COMBAT』、あれもVRだから価値があり、VRでなければ売れないと思います。もちろん『サマーレッスン』もそうです、VRでなければ誰も注目しない。逆に言えば奇抜なアイデアなんかなくても、たとえIPがなくてもヒットしうるプラットフォームはVRだけなんです。

大前:モバイル版の黎明期にヒットしたゲームはいずれも凝ったものじゃなくて、5分ぐらいで終わるシンプルなものばかりだったでしょう。今はそこに戻っていると考えてほしいです。

荒木:私はよく社内で、VRという体験自体がすでに新しいので、ゲームルールを新しくするのはやめようと言っています。VRという新しい体験には、ゲームルールを変えず、現実ではあり得ないことを追加していくんです。例えば、ゴルフで打てばボールが転がるというルールは変えず、半重力で飛び方が変化するギミックを付け加える、といった具合です。

河崎:今、VRにチャンスがあふれているのはそのとおりだと思いますが、一方で危険も潜んでいる可能性があります。消費者がVRの浅い部分でも満足てきている現状、メーカー側も凝ったものではないミニゲームをたくさん作っています。そのため、アタリショック的な「VRってこんなものか」と消費者が感じる瞬間はいずれやってくるハズです。

そこからVRの2周目がはじまるので、どんなゲームが流行るかはわかりませんが、VRの次のステージも見据えておくといいのかな、と思います。

クリエイターたちへ、会場の聴講者から質問が!

──“VR ZONE”のように、VRを家の外で楽しむ方法もたくさんあります。これからVRは家庭用とアミューズメント、どちらの流れになっていくと思いますか?

原田:業務用はあくまでもフラッグシップでしかないと思います。なぜなら今のヘッドマウントの取り回しではオペレーターが必要で、すごくコストがかかるんです。僕の口から言わせれば、VRに興味ある人はわざわざお台場に足を運んだりしないし、CEDECに来ることもナンセンスですよ。本来ならVR空間で集うべきでしょう! というわけで、家庭用がメインじゃないでしょうかね。

──VR、MR、ARの区別は混乱しがちですが、開発者としてはどのように整理しているのでしょうか。

荒木:弊社の社員がわかりやすい例えをしていたのでそれを引用しますと、VRというのは“二次元の嫁に会いに行く”こと。ARというのは“嫁が現実に来てくれる”こと。MRというのは、僕からするとただのバズワードだと思いますので、あまり気にしていません。わざわざ区別する必要を感じませんね。

──これからARに挑戦していく気持ちはありますか?

原田:エンターテインメントに限っていえば、家の中で遊べるVRを突き詰めたほうがおもしろいかと。そもそもARとVRってニーズが違うと思うんですよ。AR、拡張現実はリア充をさらに充実させるようなもので、VRとはベクトルが相反する気がします。ですから、僕はCEDECでARとVRの開発者による討論をしたいとよく言ってるんですが……。

吉田:そうですね(笑)。

|

|---|

残念ながら時間の関係でここでセッション終了となってしましましたが、今後のVRの展開について興味深い話を聞くことが出来ました。