2016年5月11日(水)

【電撃PS】VRだからこそ生まれるゲームの魅力と苦労とは? コスト面や市場にも言及した講演をレポート

5月10日(火)に東京・品川で行われた、グリー株式会社と一般社団法人VRコンソーシアムが主催する“Japan VR Summit” 。国内VR市場の新興を目的として行われた本イベントの第3部では、“VRで生まれるヒットゲーム”というテーマでのセッションが行われた。登壇したのは以下の4名。

|

|---|

|

|---|

| ▲Mogura VR共同代表/編集長・久保田瞬氏(今回はモデレーターとして進行を担当)。 |

|

|---|

| ▲株式会社コロプラ代表取締役社長・馬場功淳氏。 |

|

|---|

| ▲株式会社バンダイナムコエンターテインメント Worldwide Planning&Development Unit部長 鉄拳プロジェクトリーダー ゲームディレクター/チーフプロデューサー・原田勝弘氏 |

|

|---|

| ▲レゾネア株式会社 米国法人エンハンス・ゲームズ CEO・水口哲也氏 |

本セッションは久保田瞬氏の進行のもと、馬場功淳氏、原田勝弘氏、水口哲也氏の3名が回答していくという形で行われた。その模様をレポートしていく。

VRだからこそ生まれるゲームの新たな魅力

セッションの最初のテーマとして掲げられたのは、VRでプレイするゲームのおもしろさ。原田氏は、ゲーム内のキャラクターとプレイヤーに関係性ができていくことが魅力だと回答した。

今までのゲームでは、プレイヤーが席を立つなどゲーム外で何をしようがキャラクターはプレイヤーに干渉することはなかった。しかし、VRならコントローラを操作する以外のプレイヤーの動きもゲーム側が感知でき、画面から目をそらしたプレイヤーに「どこを見ているの?」とキャラクターが語り掛けることができる。このコミュニケーションを通じてプレイヤーとゲーム内のキャラクターとの関係が生まれていく、強烈な体験こそが原田氏の考えるVRならではの魅力のようだ。

|

|---|

| ▲原田氏が監修したVRゲームの1つ『アーガイルシフト』では、AIヒューマノイド“アイネ”がコクピットに同乗。コクピット視点のロボットシューティングであると同時に、アイネとのコミュニケーションも楽しめる。 |

“新しいものを1から作る楽しさ”がVRでゲームを作るうえでの魅力と答えたのが水口氏。氏によると、VRとは制作者の思ったとおりのイメージをゲームにできるデバイスだそうだ。1990年代を例に挙げ、以前は実験的なタイトルは多いながらマシンスペックの都合で理想どおりのものを作れなかったという話も聞くことができた。この回答には原田氏も同意。古くからゲームを制作してきた人にとってVRは理想を実現できる、思いのほか早く登場したデバイスのようだ。

|

|---|

| ▲水口氏はPS2でリリースした『Rez』をもとにした『Rez Infinite』を開発中。PS2では実現できなかった氏の理想が盛り込まれている。 |

一方、馬場氏はVRデバイスの未来を考えてゲーム開発に着手したそう。VRデバイスが今後より一般化されれば、スマートフォンでゲームをプレイしている層と同様にVRデバイスでゲームをプレイしたいという層が出てくるだろう。だからこそ自分たちは今からVRを使ったゲームを作っていかなければならない、というのが馬場氏の意見だった。

|

|---|

| ▲馬場氏はスマートフォン用ゲームの移植から始まり、既に複数のタイトルをVR向けにリリースしている。 |

そんな馬場氏だが、VR用のゲーム開発中に、自分の作っているタイトルがVRである必要があるのかと悩むこともあったそうだ。実際手掛けていた『VR Tennis Online』は最後までVRである理由を見い出せず、スキル(特殊なショット)を打つ際に球が頭上で回るという演出を加えることでVRらしさを出したという策も講じられたそう。結果として、この『VR Tennis Online』はスキルの演出を盛り込まずとも、ダブルスにすることで、前衛に立っていると後ろを振り返って味方が何をしているかわかるというVRらしさがあったというエピソードも聞くことができた。

|

|---|

| ▲写真下が『VR Tennis Online』。 |

これほどVRらしさにこだわった馬場氏だが、時間がたてばVRらしさの一切ないVRゲームがリリースされても問題ないと考えている様子。これはPS3などのハードの発売初期はハイポリゴンのものばかりがリリースされていたが、一定期間がたつと3Dグラフィックにこだわったもの以外のタイトルもリリースされていたことによるそうだ。

すべてが見えるからこそのVRの難しさ

話題がVRゲームにおけるユーザーインターフェイスに移ると、馬場氏が現状のインターフェイスでは“ボタンを押している”感覚が強いという。そこで、インターフェイスもVR空間上に浮かび上がるようにするべきと話した。それに対し原田氏は、VR空間上でコントローラの位置を認識できるようにして、あくまでコントローラで操作するべきと正反対の持論を展開。VR黎明期とあって、最前線でゲーム制作をしているクリエイター間でもインターフェイスをどう置くべきかについては意見が分かれるようだ。

また、1画面という制限に縛られない情報量の多さにも話題は及んだ。この話題のなかで原田氏が語っていたのが、プレイヤーの視線誘導について。これまでのゲームであれば、注目してほしいシーンに画面やカメラを切り替えれば強制的にプレイヤーの視線を誘導することができたが、VRではそれはできない。ゲーム内のキャラクターがプレイヤーに声をかけるなどの手段はあるが、プレイヤーが無視したときにいかにして誘導するかが難しいと語っていた。

|

|---|

| ▲『サマーレッスン』ではプレイヤーが目をそらすとゲーム内のキャラクターに怒られるという、視線誘導が仕掛けられている。 |

さらにVRではプレイヤーがどこを見るかがわからないため、ゲーム内のあらゆるビジュアルに手を抜けない。だからこそ開発費がどうしてもかかってしまうという話から、セッションのテーマはVRゲームのコストの話に。

原田氏によると、リアルを再現しようとすると情報量が多いほど臨場感が上がるため、細かい部分へのコストが増えていくそうだ。『サマーレッスン』で一間の部屋を再現しようと机と椅子を置いたところ、リアルには感じられなかったという。そこで、実際の部屋に近づけるため検証し、コンセントやエアコン、それに付随するダクトまで、細かく再現してやっとその空間を部屋と認識できたと話した。

それに対して水口氏はVRという新しい環境に対して試行錯誤する時間が増えているぶんコストは上がっているが、今まで新しいことができるハードでゲームを制作したときに比べると、そこまで大きなコスト増加は起きていないと主張。2人の意見の差は『サマーレッスン』のようなリアルを追及するタイトルか、『Rez Infinite』のようなアンリアルな方向へ突き進むタイトルかの違いにもよる模様。

また馬場氏からは、スマートフォン用ゲームと比較して高精細な映像を求められる点で高コストになっているという点が指摘された。実際に映像保存用として、社員から500万円という高額のハードディスクを求められたこともあったそうだ。360度の映像を撮ると、4kの画像を8枚同時に撮ることもあり、さらに音源もある。そのため1本の映像を作るのに1TBや2TBの容量がかかってしまう世界になっている。その観点から見てコストは上がると考えていると話した。ただ、海外で流行っているリアルを取り込んで3D映像を作る技術が浸透するとコストダウンにつながるかもしれないと、VRの未来に関する話も聞けた。

同じく未来のVRにかかるコストの変化に関して原田氏が語る。現状はVR用ヘッドマウントディスプレイを長時間付けていると多くのユーザーが物理的な圧迫感などを感じてしまうため、短めのコンテンツが主力。だが、MMORPGのようにほかのユーザーとパーティを組んでダンジョンを攻略後、たき火を囲んで戦果を語りあう、そんなタイトルをVRで作ろうとした場合、今のコストではできないだろうと見解を述べた。

また、コストに関してはどのようにしてユーザーにお金を支払ってもらうかも重要とのこと。日本では基本プレイ無料のタイトルが流行しているが、海外のコアゲーマーはそもそも無料で遊べるということを警戒し、お金を払ってクオリティの高いものを求める傾向がある。これらを総合的に加味して、どのような形がユーザーにとってリーズナブルで満足できるものなのか。その答えによってVRゲームの開発にかけられる費用も変わってくるようだ。

未来へつながるVRゲームの世界

VRが今後どのようなユーザー層に広がっていくかについては 原田氏と水口氏両者とも、今コンシューマゲームにハマっているコアゲーマーによるけん引が強いだろうと予想。両者がPS VRに参入したのも、世界で4000万台売れているPS4は入口として入りやすく、ユーザーに対してアプローチできるタイトルを作っていくという、わかりやすい指標があったからだそうだ。

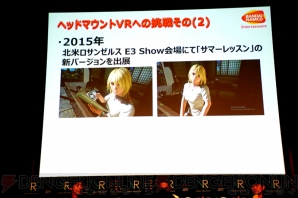

原田氏はまだ誰も触れていない時点での『サマーレッスン』が大きな話題になったことを例に挙げ、VRゲームの期待値は非常に高いものだと主張。この期待しているユーザーが納得できるものを作りだしていくことが重要と語っていた。

それに加えて現在お台場のダイバーシティで開催されている“VR ZONE”のユーザー層や『Rez Infinite』の体験イベントの参加者を例に挙げ、「VRゲームは普段ゲームをプレイしていない人でも触れれば必ずすごいと感じてくれるもの」だとも話していた。期待値の高い層と、ゲームをプレイしていない層、両サイドからユーザー層を広げていくのがVR普及のカギになる。

|

|---|

| ▲“VR ZONE”には高層ビルからせり出した板の上を歩く『高所恐怖SHOW』など、VRならではの体験ができるタイトルが用意されている。 |

|

|---|

| ▲『Rez Infinite』の体験イベントでは、BGMに併せて動く椅子を複数用意。通常1人しか体験できないVRの感覚を、複数人に同時に共有するという試みが行われた。 |

どの市場に向けてゲームを制作していくかという話題では、水口氏はVRゲームのリリースには海外を中心にした視野で展開していくと回答。実際、現在のゲーム市場で日本の占める割合は少なく、どうしても海外に目が向いてしまうようだ。

VRデバイスはPlayStation VRやOculus Riftなどハイエンド機から、モバイル用のものまでさまざまなデバイスが存在している。今後どのVRデバイスにタイトルをリリースしていきたいか? という点にも話は及んだ。これについて馬場氏は「VRならではの体験ができるものを提供したい」という点でハイエンド機を支持。同じく原田氏もハイエンド機に対して意欲的だったが「VRの特性を100%生かすなら映像に加えて、どんなハイエンドPCでもできない筐体で揺れも搭載した『アーガイルシフト』は完璧。ただ、これはコンシューマでは無理なので、映像だけでも十分なものを用意できるハイエンド機でタイトルをリリースしていきたい」と語っていた。

水口氏の意見は2人とは異なり「あまりハードは意識しないようにしている」というもの。これはモバイル端末も数年でビジュアル面が大きく進化していくだろうという予測のもとの考えで、どのような“デバイスであってもクオリティを求めていく”と述べた。

セッションの最後には、今後VRでどういったタイトルを作っていきたいかという話題に。馬場氏は新作を複数制作中であり、いろいろなジャンルのタイトルを作ることでVRに合ったタイトルを見つけ出していく予定。水口氏は今自分のなかにあるやりたいことを、十分なクオリティで作っていきたいと、今を次につなげていく回答をしていた。

そんななか原田氏が作りたいと語っていたのは、“ヘッドマウントディスプレイを付けると自分が廃墟の屋上に待機していて、まれに人影が見えたらスナイパーライフルで撃つ”というもの。突拍子もない話に場内は笑いに包まれたが、「もうゲームではない」「疲れたら照準をはずす感覚でヘッドマウントディスプレイをはずす」「家でリラックスした状態のまま、違う世界に切り替えられる」と語っていたことから、原田氏が思い描いていたのは現実とVRの境界が今よりも希薄になった世界なのかもしれない。

本セッション終了後には、メディアを対象とした取材も実施。そこで挙がった質問と回答をお届けする。

|

|---|

――VRの持つ危険性に対しては、どういう対策をしていこうと考えていますか?

原田:現在いろいろな協会やメーカーが集まって意見を出し合っているので、まずはそこで一定のガイドラインが生まれると考えています。基本的には、座って体験するコンテンツを作ればほとんどの場合は安全でしょう。お台場で実施中の“VR ZONE”には立ったままプレイするコンテンツもありますが、そういったものに関しては常にプレイヤーを見ているスタッフがいるようにしています。

――コンシューマゲームは10時間から20時間プレイする想定で作られているものが多いですが、VRゲーム1タイトルのボリューム感はどうなるのでしょう?

原田:VRは強烈な体験なので、5分でも10分でも満足するものもあります。なのでボリュームの意味合いもこれまでのタイトルと変わってきますね。例えば寝る前の20分しか遊べないコンテンツでも体験の質によっては、ボリューム感は大きなものとなるでしょう。

馬場:弊社がリリースしているゲームは、だいたい10時間程度のプレイ時間を想定しています。また、原田さんのお話しした、ボリュームの意味合いに関しては、Oculus Rift製品版に同梱されている『Lucky’s Tale』で実感しています。正直ずっとプレイしていますね。

――『バトルフィールド』のようなタイトルをVRでプレイしたいのですが、現状では難しいのでしょうか?

原田:わりと近いものは制作されているようですが、大きな問題となるのは移動ですね。例えば『バトルフィールド』での歩兵は現実よりも速い速度で動いているので、同じようにVRでゲームを作ると酔ってしまうことがあります。そういった面で既存のゲームとVRゲームには違いがあるので、ゲームの特性を変える必要があると思います。

データ