2017年12月30日(土)

【ディバインゲート零】カナエ編・第1~3話をまとめてお届け!

ガンホー・オンライン・エンターテイメントがサービス中のiOS/Android用アプリ『ディバインゲート』の新章『ディバインゲート零』。そのキャラクターストーリーを追っていく連載企画をお届けします。

今回お届けするのは、カナエ編・第1~3話。ピアノの演奏コンクールへの出場をきっかけに、カナエはさまざまな出会いによって大きく成長します。カナエの持つ演奏の力は、人々を笑顔にできるのでしょうか!?

カナエ編・第1話“響感”

テキスト:沢木褄

イラスト:noraico

「あの……すみません、カナエさん」

驚いて、カナエは鍵盤から顔を上げる。

音楽室に誰か入って来たことすら、気づいていなかった。

「あら、何かしら、えっと……」

カナエは胸元を見て、リボンが赤色なのを確認する。目の前に立つ少女は中等部。後輩だ。見覚えはあるのだが、名前が思い出せない。

「練習中ごめんなさいっ!ずっとカナエさんのピアノを聴いてたかったんですけど……先生がお呼びなんです」

「そう、ありがとう」

カナエは椅子を丁寧に引いて立ち上がり、にっこり微笑んだ。

少女は、頬を赤くする。

「来月から始まる国際コンクール、がんばってください!ファイナリストになれるように応援してます!」

「えぇ、がんばるわね」

少女の熱視線は、カナエの胸を少し重くさせた。

「カナエ、あなたなら優勝できるわ」

「リアルタイムで動画をチェックしますね!」

職員室に向かう途中で、たくさんの生徒に声を掛けられる。

応援してくれることは、もちろん嬉しい。学年もクラスも違う人たちが自分を知ってくれて、温かい声援をくれる。

(とても幸せなことなのに……)

「失礼します。船木先生、いらっしゃいますか?」

職員室の扉を開けると、カナエを見るなり、音楽教師の船木先生が駆け寄って来た。白髪に口髭を蓄えた男性だ。

かつて海外の権威あるオーケストラで指揮者を務めたという偉大な音楽家だが、引退してからは、カナエの通う学園の特別音楽教師をしている。

「やぁ、来ましたか。カナエさん」

船木先生の授業は生徒たちに人気がある。

教科書にはない曲をピアノで演奏して「ハミングでいいから、好きなように歌ってください」とか、突然校庭に楽器を並べ出し「野外演奏会をしましょう」とか、突拍子もない行動をとることがある。

それに生徒たちは驚かされるが、それによって音楽の楽しみに気づく子も多い。

「遅くまでお疲れさまです。ですが……」

笑っていた先生が、表情を曇らせる。

「がんばり過ぎかもしれませんね。もうちょっと肩の力を抜かないと、本番まで持ちませんよ」

「でも先生……来月のコンクールは、とても重要なものですから……」

「そうですね。ピアニストの登竜門と呼ばれていますし、世界中からトップクラスの若手が集まりますからね」

「はい、ですから、やれるだけのことは精一杯やりたいんです」

「えぇ、それはもう、分かりますよ……」

船木先生は少し困った様子になり、言葉を探している。

カナエの胸はドキドキし始めた。お互いが別の言語で、重大なことを話しているような不安感が襲う。

「えぇと、とにかくカナエさんらしくね。あなたの演奏はとても魅力的ですから」

「ありがとうございます」

「自分らしく」というのは、正直よく分からなかった。ただ、「がんばって」と言われなかったことが、カナエの心を少し軽くした。

(私の魅力って……何かしら?)

すっかり日が落ちてから、カナエは自宅に帰ったのだが、家には誰もいなかった。

寒い季節ではないけれど、人のいない家の真っ暗な部屋は、どこか寒々しい。

小さい頃から誰もいない家に戻って来るのはよくあることだったけれど、カナエはいつまでも慣れない。

母親がキッチンに立って、父親はソファに腰かけて読書をしている部屋は、あんなに暖かいのに。

「カナエ、ごめんなさい!仕事が長引いちゃって……。今すぐ夕飯作るわね」

母親が慌てた様子で帰って来た。

「大丈夫よ。私も手伝うわ」

「ダメ!指を怪我したらどうするの?カナエはピアノの練習してていいわよ」

「そ、そう?」

「お父さんは今日も遅くなるって言ってたから、先に二人で食べちゃいましょうね」

カナエは最近、父親とあまり顔を合わせていない。朝はカナエより先に家を出て、帰って来るのはずっと遅い。

(お父さんもお母さんも、私のために……)

小さい頃に、カナエにピアノの才能があると分かって以来、両親は金銭面で最大限のサポートをしてくれている。

日々のレッスン代。楽譜代。中学生の頃から国内外で開催されるコンクールに出場しているので、旅費や宿泊費、衣装代もかかる。

両親はごく平凡な会社員だ。

娘の才能を伸ばすためには労力を惜しまないカナエの両親は、家を空けることが多かった。

(私が分からない苦労も、たくさんあるわよね……)

「いつもありがとう、お母さん」

「いいのよ。その代わり、コンクールがんばってね!」

カナエは一生懸命微笑んだけれど、やっぱり心は少し、重たくなった。

(両親に恩返ししたい。そのためには、上位に入賞しなくちゃ)

その想いを胸に、カナエはコンクールが開催される異国の地へと旅立った。

カナエが出場するコンクールは、一次、二次予選、本選があり、およそ一ヵ月という長丁場になるため、体力的にも精神的にも厳しい闘いになる。

会場は由緒ある巨大なホールだった。この国ではコンクールの知名度が高く、国民たちは開催中、フェスティバルのような盛り上がりをみせるそうだ。一般市民だけではなく、王室まで鑑賞に来るという。

コンクール初日。

カナエの出番は7番目。かなり早い順番である。

異国の言語が飛び交う騒がしい女子控え室で、カナエは深呼吸した。

頭の中で、何度も演奏をイメージする。

鍵盤がなくても、指は勝手に動く。楽譜通りに、完璧な演奏が頭の中で何度も再生された。

(大丈夫よ、いつも通りやれば……)

順番が近づく。カナエは「最高の演奏をしている自分」を想起しながら、舞台に向かった。

※ ※ ※

「カナエ、紅茶を淹れたの。練習もいいけれど、少し休憩したらいかが?」

「ありがとうございます、奥様」

数日間の一次予選が終わり、カナエは無事に二次予選への切符を手に入れていた。

コンクールの間、出場者の多くは会場近辺に住むホストファミリーの家に滞在する。

カナエに用意されたのは、貴族の爵位を持つという夫妻の家だった。

高い天井にはシャンデリア。大理石の床。広大なリビング、豪華な調度品、フリルの付いた純白のカーテン……。

映画でしか見たことのないような邸宅に、最初は緊張していたカナエだが、初老の夫妻は気さくで話しやすく、特に奥様はカナエを我が子のように扱ってくれた。

「一次予選で、三曲目に弾いた曲が一番好きだわ。あの難しい曲を、あんな風にスラスラと弾けたら、さぞ気持ちいいでしょうね」

奥様も若い頃はピアニストだったそうだ。あまり才能がなくて、結婚を機に辞めてしまったそうだけれど。

「光栄です」

「ただ……」

奥様はカップを口に付けて、チラリとカナエを見る。

「何でしょうか……?」

「カナエ、あなたはちょっと……」

コンクールの最中に、カナエの心を乱すようなことは言うべきではない。けれど、思わず漏らしてしまった……というような、奥様の気遣いと気まずさが漂う。

「奥様、気になることがあるなら、おっしゃってください。それも勉強ですから」

「このコンクール、他のコンクールとは少し違う印象を受ける、ということはないかしら?」

「え……?」

思ってもいない問いかけに、カナエは首を傾げる。

「コンクールと言うより、コンサートみたいじゃない?」

「あっ……」

カナエはやっと奥様の言いたいことが分かった。

確かに、権威あるコンクールだというのに、コンペティションらしい、ピリピリした緊迫感が少なかった。

もちろん、厳正な審査をされる場であり、ファイナリストに残れば、音楽家としての名声も上がるため、誰もが本気で出場している。

けれど、観客の温かさが違う。

他のコンクールでは、どうしても出場者たちを「審査する」姿勢になりやすいのだが、純粋に演奏を楽しみに来ている人が多いように感じた。

「観客はあなたを観に来ているのに、あなたはずっと、楽譜と戦っているみたいだわ」

「楽譜と戦ってる……」

「もちろん、カナエの技術と表現力は素晴らしいわ。プレッシャーをかけたくないから言うまいと思っていたし、このままでもあなたならファイナリストに残れると思う。けど、だからこそ、あなたが楽譜から……自分の殻を破った時の演奏を聴いてみたいのよ」

奥様の言葉は、自然とカナエの心に入り込んだ。――まるで、誰かにそう言われることを、ずっと待っていたみたいに。

この夜の会話が、二次予選でのカナエの演奏を変えた。

二次予選が始まる。

カナエはピアノの前に立ち、お辞儀をする。その時初めて、会場に集まる人々の顔を、しっかりと「見た」ような気がした。

(みんな、笑ってるわ)

カナエ自身も嬉しい気持ちになる。

一次予選でもきっと、聴衆はこんな顔をしていたはずなのに、カナエは全く気付いていなかった。

鍵盤に指を置く。

舞台上で、久しぶりに指が震える。

緊張しているわけではなく、極度の高揚感が、カナエの中で湧き起こっていた。

演奏が始まる。

カナエの頭の中には観客の顔が――ワクワクしていたり、うっとりしていたり、楽しそうだったり――浮かんでいた。

カナエはその会場の雰囲気に背中を押されるように、鍵盤を叩く。

指が軽い。

いつもは頭の中で規則正しく響いていた音色が、今は心の中で自由に反響している。

(楽しい……!)

カナエは観客席を一瞥する。

たくさんの温かい瞳が、こちらを見ていた。

ピアノを弾いている時、いつも楽譜ばかり見ていた。

楽譜を通して、ミスなく、完璧に演奏する未来の自分ばかり気にしていた。

自分を応援してくれる人たちを喜ばせるため、「がんばって」の言葉に応えるため、演奏をし続けていたのだ。

カナエは抑えきれなくて、もう一度観客たちを見る。

いつものカナエならあり得ないことだが、客席からの視線に応じるように、カナエは即興で弾き方を変えた。

ごく弱く、情感漂う雰囲気で弾くようにと、楽譜にはそう書いてある。

だけど観客たちは「盛り上がりたい」のではないだろうか。そしてカナエも、そう弾きたかった。

思い切り力を込めて、鍵盤を叩く。

その瞬間、驚きと興奮で会場の雰囲気が一変するのを、カナエ自身も感じた。

|

|---|

感情がほとばしる。

客観的に自分の演奏を分析しなければいけないのに、今はそんな冷静さを持てない。

カナエ自身が没頭している。

その没頭に、観客たちが酔っている。

カナエは思いのままに、ピアノを弾き続けた。

演奏が終わりに近づいた時、カナエは突然、学校の音楽室で練習中の自分を呼びに来た女生徒の名前を思い出した。

(どうして私は忘れていたのだろう。あの子はよく、私の演奏を聴きに来てくれてたじゃない……!)

いかに自分が、「聴く人」を意識していない演奏をしていたか。楽譜が絶対的に正しいものと信じて、曲の解釈や、技術ばかりに気を取られていたか。

カナエの心の中で、その女生徒や、廊下ですれ違った時に声を掛けてくれた子たち、先生、そして……両親。

今まで自分を応援してくれた人たちの笑顔が、押し寄せる波のように浮かんだ。

(ありがとう、みんな。ありがとう……)

たくさんの人からもらった「がんばって」。その言葉に隠された優しい気持ちを、今になってようやく気づいた自分が、カナエは恥ずかしかった。

演奏が終わる。

歓声と共に、観客が立ち上がる。

人生で初めてのスタンディングオベーション。

鳴りやまない拍手の中、カナエは深くお辞儀をする。

晴れ晴れとした気持ちで、舞台を去った。

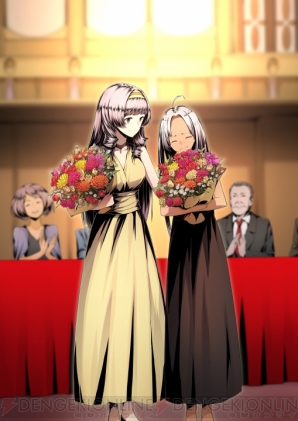

結局、カナエは二次予選を通過したものの、ファイナリストにはなれなかった。

審査員の中にはやはり、楽譜を重んじる人もいて、カナエがピアニッシモで弾くべきところを無視したのを問題視する声もあったという。

また、長期間のコンクールでの体力配分がうまくいかず、本選で本来の実力を発揮できなかったこともある。

だが、聴衆や表現力を重視する審査員からの支持は高かったそうだ。

「最も聴衆を感動させた人物に賞を与えないわけにはいかない」と、セミファイナリストの中から選出されるのは異例中の異例である「特別賞」を授与され、カナエの名声は広く音楽界に知れわたることになった。

※ ※ ※

「カナエ、本当にいいの?」

「もう決めたから」

日本に帰る飛行機の中。

母親が心配そうにしているのは、コンクールの後、カナエにもたらされた「プロへの道」をカナエが全て断り、普通の学生生活を続けることを選んだからだ。

「お金のことは気にしなくていいのよ」

「そういうわけじゃなくて……」

「だってあなた、ずっとピアニストになることが夢だったんでしょ?」

母親の問いかけに、カナエは首を振った。

もちろん、そうなれたらいい。だけど今は、もっとピアノを上達させたいし、高校生活を楽しみたい。

母親は少し意外そうな顔をしていたけれど、カナエの意向を受け止めてくれた。

「あのね、お母さん……実は私……」

カナエは今までずっと言えなかったことを口にした。

「子どもの頃、お母さんたちが家にいないこと、すごく寂しかったんだ」

でもそれは、自分のためだと分かっていたから、決して口に出してはいけないと思っていた。

「そうだったの……?」

「うん。ピアノでしかお母さんたちと繋がれてない気がして……だから、一生懸命練習もがんばったの」

母親は言葉を失っている。

「違うのよ、お母さん。それを怒ってるとか、そういうことじゃなくて……。すごく感謝してるし、今も……」

カナエは言葉を探す。

「今回のコンクールで、大切なことに気づいたの。演奏に技術は必要だけど、それだけじゃないでしょ。自分の感情が込められているからこそ、私の音楽だもの」

本心をさらけ出すことは、怖い。

だけど感情がこもっているからこそ、音楽で人の心を動かせるのだ。

「隠しちゃいけない感情もあるって気づいたの。だからお母さんには、私の本当の気持ちを知ってほしかったんだ」

「カナエ……」

母親はそっとカナエの頭を引き寄せて、抱き締める。

もうすぐ、日本に着く。

後にカナエが「響感のピアニスト」――人の心に寄り添い、心を動かす稀有の音楽家――として名を知られるための大切な一幕が終わる。

そしてそれは、新たなステージの幕開きだった。

カナエ編・第2話“憧れ”

テキスト:沢木褄

イラスト:noraico

カナエの人生に大きく影響を与えた少女がいる。出会ったのは、カナエが音大に入学してすぐのことだった。

「教えることが自らの上達につながる」という恩師の勧めを受けて始めた、ピアノ講師のアルバイト。

そのレッスン教室にやって来たのは、長い黒髪の、あどけない表情をした女の子。――名前はココロ。

「それじゃあココロちゃん、この前の復習から始めようか」

「うん……」

三ヵ月ほど前、ココロは母親に連れられ、ここへやって来た。鍵盤に触った経験はピアニカくらいで、ピアノを弾いたことはないという。

11歳という年齢はやや遅いスタートだったが、ココロは元々音楽のセンスがあったのだろう。乾いた土が水を吸い込むように、ぐんぐんと上達していった。

「そうそう。じゃあ、ここまで一人で弾いてみて」

「うん……」

「いいわね。ちゃんと楽譜は読めているわ。それに……」

簡単な楽譜なら止まることなく弾けるようになったココロの特別な才能に、カナエは気づいていた。

「ココロちゃんのピアノを聴いてると、すごく楽しくなってくるの」

ココロは音に感情を乗せることが、自然とできていた。

この教室には、2、3歳からピアノを習っている子や、プロを目指している子もいるけれど、その誰よりも、ココロの演奏はカナエの心を動かした。

楽しい曲を弾いていれば、カナエは踊り出したくなるような気分になるし、悲しい曲なら涙が出そうになる。

ココロの演奏は、人の心を掴む。

もちろん技術面は未熟だけれど、ココロには卓越した才能がある。

「ココロちゃんは、将来何になりたいの?」

「まだ決まってないけど……」

「ピアニストになりたいとか、思う?」

「まさか」

「どうして?」

「なれるわけないですから」

卑下しているわけではなく、ココロは本気でそう思っているようだ。

(まだ始めたばかりだものね。ココロちゃんのお母様も、ちょっとした習い事にしか考えていないようだし……)

それでもカナエは、ココロにピアノを弾き続けてほしかった。

(この子の才能を潰したくない)

「ココロちゃん、ピアノ……楽しい?」

「うん、楽しい……!」

おとなしいココロが、小さく笑う。

(もっとピアノの面白さを教えてあげたい……教えてあげなくちゃ!)

カナエはそれを自分の使命のように感じて、ココロ以上に、彼女に会える日を楽しみにしていた。

あるレッスンの日――。

「ココロちゃん、一緒に連弾しない?」

「それって……カナエ先生とピアノを弾くってことですか?」

ココロは目を丸くして、大きく手を振った。

「私じゃ先生の足を引っ張っちゃいますよ……。楽譜通りに弾けないこともあるし……」

「楽譜に書いてあることを、しっかり読み取るのも大事だけど、もっと大切にしなくちゃいけないこともあるのよ」

人を感動させるのは、技術ではなく想いだ。

連弾は特に、相手と同じ気持ちを共有して、心を合わせないと弾けない。

「ピアノの先生じゃなくて、友達として、ココロちゃんとピアノを弾きたいわ」

「友達……」

ココロは少し困ったように、けれど、まっすぐな瞳でカナエを見つめる。

「ピアノが楽しい!って気持ちを、ココロちゃんと一緒に感じたいの」

「カナエ先生……」

俯いたココロは、おずおずと口を開く。

「じゃ、じゃあ……もっと自信がついて、うまく弾けるようになったら……一緒に連弾してください」

「もちろん!約束よ」

カナエはココロと小指を結ぶ。

あまり感情が表に出ないココロだが、この時は頬が少し赤くなって、嬉しそうだった。

そんなココロとの日々は、カナエが音大の卒業試験に集中するため、講師を辞めるまで続く。

「連弾をする」という約束は、ココロからの申し出がなかったために、果たされないままだったが……。

(……忘れちゃったのかしら)

寂しさは覚えたけれど、カナエ自身も忙しくなってしまい、慌ただしく音楽教室を去ることになった。

※ ※ ※

講師を辞めた後、本格的にピアニストを目指すため、カナエは留学を決めていた。

留学先は、高校生の時に出場したコンクールを主催する音楽院。ピアノを学ぶには、最高の環境が整った場所だ。

日本を去る前に、ココロにも挨拶をしておこうと、ピアノ教室に寄ったカナエだったが、後任の講師から思いも寄らないことを告げられる。

「えっ!?ココロちゃん、教室に来てないんですか?」

「えぇ、あの子、やる気なかったでしょう?」

「そんなことはありません!」

普段温厚なカナエが大きな声を出したので、女性講師は驚いたようだった。

「でも、お母様もあまり熱心じゃなかったし、プロになる気がないなら、レッスン代がもったいないんじゃないかしら?」

「そんな……」

プロを育成することに講師としてのやりがいを感じているこの人は、ココロのような習い事程度の生徒があまり好きではないのかもしれない。

「それにあの子……」

女性講師は、気まずそうに口ごもる。

「何ですか?」

「いいえ……とにかく、もうここには来てないのよ」

納得はいかなかったが、もはやアルバイトを辞めた自分が何を言っても、仕方がない。

「……分かりました。突然お邪魔してしまってごめんなさい。失礼します」

カナエは居ても立ってもいられず、その足でココロの家へと向かっていた。

「ココロちゃん。あなたにはピアノの才能がある。私弾いてほしいの、ココロちゃんに」

カナエはココロに自宅へ来てもらい、思いの丈をぶつけた。

「カナエ先生……。でも……」

「……ピアノのこと、嫌いになっちゃった?」

「そんなことない!」

ココロは少し声を張り上げた。それは本心のようだ。だが、どこか違和感がある。後ろめたいような、気まずいような……。

(続けられない理由でもあるのかしら……)

「お願い。ココロちゃん。もう一度弾いて。才能があるのに、このままやめてしまうのはもったいないわ」

本当にココロがやる気を失くしてしまっているのなら、無理強いすることはできない。

けれど、ピアノから離れてしまったワケがあるのなら教えてほしかった。

「もう一度、私にピアノを聴かせてくれないかしら?」

「……じゃあ、少し、なら……」

カナエの想いに後押しされたのか、ココロは迷いながらもピアノに向かい、弾き始める。

最初は重たい空気をまとっていたメロディが、ココロの気分が高まるにつれ、段々と軽快な音色に変わっていく。

「私も……一緒に弾いてもいい?」

「はい……!」

メロディに乗り、軽やかに指を動かしているココロは、小さく微笑む。

カナエはその優しい表情を見つめながら、ココロの音楽に加わった。

たくさんの音符がカナエの頭の中に押し寄せて、心地よく響いた。

|

|---|

(そっか、私……ココロちゃんに憧れてるんだわ……)

ココロの旋律に酔いしれていた時、ふと、そう思った。自分が目指している演奏者は、ココロだ。

(こんな風に人の心を動かす演奏者に、私もなりたい)

演奏が終わり、カナエはココロにその想いを伝えた。だがココロは肩を落とし、首を振った。泣きそうな顔になっている。

「これは私だけの力じゃないんです。私には、もう一人の私がいるんです。その子が、楽しいって……。音楽が好きだって。ピアノが好きだって伝えてきて、その気持ちが私に弾かせてくれるんです」

(もう一人の私……?)

そう言えば時々、ココロは練習中に、小さな声で独り言を言うことがあった。もしかして、「もう一人の自分」と話していたのだろうか。

ピアノ教室を辞めてしまったのは、その「もう一人の自分」と話しているのを、講師におかしな目で見られてしまったからだという。

「ごめんなさい!変な話をして」

ココロは我に返ったように、叫ぶ。

「ううん、ちっとも変じゃないわ」

ココロは、すんなり受け止めたカナエを、とても不思議そうな目で見つめる。

「きっとそれは、ココロちゃんだけが感じられる、音楽の天使なのよ」

カナエ自身も自分の感情を解放し、殻を破ることができた国際コンクールでは、自分以外の「何か」が降りてくるように感じた。

それはカナエにとって、隠していた「本心」だったのだが、ココロはそれを「もう一人の自分」と表現したのだろう。

(天使に愛されているから、ココロちゃんの演奏は人を惹きつけるのかもしれない)

「うらやましいな」と心のどこかで思ったのを、すぐさま振り払った。

(私もがんばろう。今よりずっと成長して日本に戻って来られるように……!)

「カナエ先生……。ありがとうございます……」

ココロは恥ずかしそうに俯く。

カナエはココロの頭を引き寄せて、優しく抱きしめた。コンクールの直後、飛行機の中で母親がしてくれたみたいに。

その後、カナエが留学するまで、ココロはカナエの特別レッスンを受けることになる。

「そう言えば、連弾はできたけど、ココロちゃんからのお誘いはないわよね?」

ピアノの前に並び、隣に座っているココロへカナエが笑いかけると、ココロは「あ」と口を開ける。

「約束、忘れてたわけじゃないんです。そろそろ私からお願いしてみようと……でもカナエ先生、辞めちゃうって聞いて……」

「……?」

ココロの言いたいことを掴みかねているカナエに、ココロは恥ずかしそうに言った。

「約束があれば、また会えるきっかけになると思ったから……」

だから敢えてココロは、約束を果たさないままカナエと別れたのだ。いつかまた、もう一度出会うために。

「……一度きりなんて言ってないわ。何度だって連弾しましょうよ。これからも、ずっと……」

ココロがここまで自分を慕っていてくれたことが嬉しい反面、離れてしまうことが寂しかった。

「はい、カナエ先生!必ず……」

(だけど約束をしたから、きっと大丈夫)

カナエと過ごした思い出は、ココロにとって大切なものだっただろう。だがそれ以上に、カナエにとっても、かけがえのない宝物であった。

カナエ編・第3話“響き合う心”

テキスト:沢木褄

イラスト:noraico

「ねぇ、あなたも踊らない?」

彼女――ラファーナと出会ったのは、留学先のセントラルパークだった。

たくさんの人がジョギングや、芝生の上で日光浴を楽しんでいる休日。

カナエは一人、ベンチに座って本を読んでいた。

「え……?」

顔を上げると、銀色の髪が太陽の光に透けて、キラキラと輝いている少女がにっこりと笑ってこちらを見ている。

自分と同じくらいの年齢だろう。大きな瞳に、褐色の肌。

「これから演奏が始まるから」

ラファーナの視線の先には、スチールドラムやトランペット、アコースティックギターなど、多様な楽器を持った一団がいる。

「ごめんなさい、私はちょっと……」

「そう?なら、また今度!」

ラファーナはニコっと笑うと、颯爽と楽団のいる場所へと駆けて行った。

どこか南国を感じさせるメロディが流れる。その中心で、ラファーナが踊り始めた。

(楽しそう……)

楽団もラファーナも、遊んでいるかのように踊り、音楽を奏でている。

公園でのんびりと過ごす人々は、笑いながら眺めていたり、一緒に踊ったりしている。

カナエは読書を止めて、ラファーナの周囲に満ちる幸せな空気を、ずっと見つめていた。

しばらくしてダンスが終わり、ラファーナはニコニコしながら楽団や周囲の人に手を振り、帰って行く。

どうやら演奏者も顔見知りではなく、カナエをダンスに誘ったように、即興で集めたメンバーだったようだ。

「名前……聞けばよかったわ」

カナエはずっと、ラファーナの太陽のような笑顔が忘れられなかった。

運命の再会を果たしたのは、音楽院のキャンバス内。

「あ!公園で読書してた……」

「あなたは……即興の踊り子さんね」

カナエが留学してから二週間、一度も見かけたことはなかったのだが、同じピアノ科の留学生だという。

「あたし最近ライブにハマってたから、学校に来れなくて」

「ライブ……?」

「色んな場所の演奏会に飛び入りで参加させてもらってたの」

「ピアノを弾くってこと?」

「あとは、トランペットだったり、ギターだったり、ハーモニカだったり……色々!踊るだけの時もあるよ」

カナエは驚いた。

「なんでもできちゃうのね……」

ピアノ以外の楽器が苦手なカナエには信じられない。

「レッスンはさ、狭い部屋で、楽譜とか先生とにらめっこしながら演奏するじゃない?それがずっと続くと、あたしなんか窮屈になっちゃうんだよねぇ」

そう言えば、セントラルパークで踊るラファーナは活き活きとして、身体全体から生命力が満ち溢れているようだった。

「……一つ聞いてもいいかしら?あの時、どうして私をダンスに誘ってくれたの?」

あの場所には大勢の人がいた。それにわざわざ声を掛けなくても、踊りたい人は自由に参加できる雰囲気だった。

「あなた、寂しそうだったから」

「えっ……」

カナエは言葉に詰まる。驚いた。あの時確かに、カナエは慣れない異国の生活で、ホームシックになっていたのだ。

ラファーナはにっこりと笑って、カナエの手を取る。

「これから、よろしくね!」

「え、えぇ……!こちらこそ」

それから数日後、カナエはラファーナとルームシェアを始める。

会って間もない相手と共同生活をするなんて、普段のカナエなら不安を感じていたかもしれないが、相手がラファーナだと、不思議とためらいはなかった。

ラファーナもカナエも、「家賃も安くなるし、いいよね」「そうね」と、二つ返事で同居が決まってしまったのだ。

「朝起きれなかったら、カナエに起こしてもらえるし、いいこと尽くしだよ~」

「ふふっ、しょうがないわね」

こうして、ラファーナとの共同生活が始まると共に、二人はピアノの連弾のパートナーとなった。

これもルームシェアと同じで、明確なきっかけがあったわけではない。

一緒に弾いてみたら楽しくて、「二人の方がステキな演奏になるわね」「そうだね」と笑い合っただけ。

「せっかくなら、連弾のコンクールに出場しない?あたしとカナエなら、優勝狙えるでしょ」

ラファーナは目をキラキラさせながら、カナエに笑いかけた。

カナエもラファーナに微笑む。

「えぇ。きっと」

練習を重ねれば重ねるほど、カナエはラファーナの心に寄り添えるような気がした。

連弾は技術だけではなく、感情面でも「同調」しなければうまく弾けない。

ラファーナもカナエと同じく、技巧よりも感情を重視するピアニストだったので、カナエとは息が合った。

ココロとの連弾は、ココロの感情に巻き込まれて、流されるような気持ちよさがあったが、ラファーナは違う。

お互いに響き合う感覚。

元々一つだった魂が出会ったような、自分が自分であるために必要なパーツを見つけたような、そんな不思議な気持ちになるのだ。

あの時、セントラルパークでラファーナと踊らなかったことを――ラファーナの周囲に漂う幸せな空間に入れなかったことが、カナエはずっと心残りだった。

それが今、彼女と同じ気持ちで、同じ時間を共有している。遠くで憧れていたあの空間に、自分がいる。

(留学して一番の幸運は、ラファーナに出会えたことね)

※ ※ ※

「やっぱりカナエの作った和食は最高~」

「ラファーナの故郷の料理は大味よね。私は嫌いじゃないけれど……」

「いいんだよ、カナエ。素直に『肉に塩ふって焼いただけじゃん』って言ってくれてさ……」

ラファーナはふざけて、遠い目をする。

「そんなことないわよ」

コンクールを一週間後に控えた夜。

いつものようにラファーナと夕食を共にしていた。

「あのさ、カナエには言っておこうと思うんだけど……」

珍しくラファーナが緊張した表情になる。

「あたし、告白するんだ!好きな人ができたの」

はにかむ太陽のような笑顔。

いつもなら鏡のように同じ表情をするカナエだが、この時は違った。

「だ、誰……?」

「一つ上の学年の人。ほら、カナエと初めて会った公園で、ギター弾いてた……」

カナエはあの時、ラファーナの後ろで演奏をしていた楽団を思い浮かべた。目立つ容姿ではないが、背が高くて穏やかそうな青年がいたような気がする。

「あの人、チェロを専攻してる人らしいんだけど、学校で偶然会ってね。また即興で演奏したいねーとか、色々話してるうちに……」

「そう……なの……」

「うん!だから今度のコンクールに入賞したら、告白しようと思うんだ!」

カナエはまた、楽しそうに踊るラファーナを遠巻きに見ていた時の気持ちが蘇った。

「……それならもっと練習がんばらないと」

「だよね!カナエも気合い入れてよ?」

ラファーナはいたずらっ子のように笑う。

ラファーナに恋人ができたら、ずっと一緒にはいられなくなる。

連弾の時の、心と心が寄り添うような感覚には、もうならないかもしれない……。

(寂しいけれど、応援しなくちゃ……)

そう思いながらも、カナエの心は沈んだままだった。

※ ※ ※

放課後、目前に迫るコンクールのため、カナエとラファーナは連弾の練習を始める。

(ダメだわ……)

いつものように課題曲を弾いているつもりなのに……。

カナエの心には、ラファーナの幸せを願う気持ちと、自分が置いてけぼりにされるような寂しさが同居している。

公園で、輝くラファーナを眺めていた時――もっと前の、帰りの遅い両親を待っている時の孤独感――。

「カナエ、調子悪いの?」

心配そうな顔をするラファーナ。

「……そうなの、昨夜あまり寝れなくて」

「大丈夫!?」

「心配しないで。ラファーナのためにも、絶対コンクールは成功させなきゃって思ったら、緊張して……」

カナエは敢えておおげさに、明るく言った。

(そうよ、その気持ちだって、ウソじゃない……)

自分の中にたくさんの感情がある。

「お願い、もう一度最初から弾かせて」

カナエはこの時、心の中で渦巻くたくさんの感情から、ラファーナを応援したい。彼女が喜ぶ顔を見たい――その気持ちだけを演奏にのせて、ピアノを弾いた。

「……カナエ!今まで一番いい演奏だったんじゃない!?」

「えぇ!」

これ以降、カナエは自分が感じている複数の感情の中から、自分が選んだ感情だけを込めて、演奏することができるようになった。

もちろん、抑えきれない寂しさが襲ってくることもあるけれど、その度に、感情をコントロールできるよう練習を積んだのだ。

(本番で寂しい演奏なんて、するわけにはいかないもの!)

コンクール前日。

練習を終え、音楽院から自宅に戻って来たカナエとラファーナは、信じられない連絡を受ける。

コンクール会場近辺で、魔影蝕が起こった。どうやらそれに、ラファーナの想い人が巻き込まれてしまったようなのだ。

カナエとラファーナが出場する「連弾部門」は、コンクールの三日目だったのだが、ラファーナの想い人は、初日の出場だった。会場に向かう道のりで、魔影蝕に遭遇したらしい。

被害状況はまだ調査中のようだが、事実、彼は姿を消し、連絡が取れなくなっている。

「……えぇ、私は平気よ。お母さんたちも大丈夫なのよね?」

魔影蝕の発生で、普段静かな街は大騒ぎとなった。

カナエがコンクールの応援に駆け付けた両親と電話で話し、お互いの安否を確認できたのは、夜が明けてから。

カナエの両親は魔影蝕が発生した区画にあるホテルに泊まることになっていたが、外出しており、運よく魔影蝕に巻き込まれずに済んだそうだ。

カナエは胸をなでおろす。

「……ううん、コンクールは中止じゃなくて、延期になるそうよ」

「よかったわね」と電話口で母親は言ったが、カナエは言葉を濁らせる。

(出場できるかは……分からないわ)

電話を切った後、カナエは静かに部屋を出て、ラファーナの部屋の前に立つ。

中からは、ラファーナの悲しみの声が聞こえる。青年が消えてしまったらしいという報せを受けてから、部屋に閉じこもり、ずっと泣いているのだ。

ラファーナがこんな様子では、コンクールには出られない。

カナエは、何もできない自分が歯がゆかった。

(ラファーナ……)

あの青年がいなくなった今、ラファーナはこれからもずっと自分の傍にいてくれる。そのことに、全く喜びを感じないと言えばウソになる。

(だけど、こんな風に苦しむあなたを見たくなかったわ……)

自分は寂しくてもいい。

だけど、ラファーナにはずっと、太陽みたいに笑っていてほしかった。

「ラファーナ、お味噌汁を作ったんだけど、少しでも食べない?」

「……今は、いらない……」

扉の中から、細く枯れた声。

「そう……お腹が空いたら食べてね」

仕方がなく、カナエは自分の部屋に戻る。

(そうだ、確かココロちゃんから手紙が来てたはず……)

ココロとは頻繁に文通をしていたが、つい先日届いた手紙はコンクール直前とあって、読み損ねていた。

カナエは封を開けて、手紙を開く。

真っ先に『魔影蝕』という文字が目に飛び込んで、カナエはハッとした。

≪楽器を演奏して、魔影蝕から人々を守りたい≫

ココロの手紙には、そう書かれていた。

(楽器で……魔影蝕から人を守れる……?)

カナエは再び、電話を取る。居ても立ってもいられず、ココロへと発信していた。

延期されたコンクールは、一週間後に開かれた。

非難する声もあったが、魔影蝕の規模が比較的小さかったことや、この悲劇に屈したくないという市民の想いも強く、早期開催が実現したそうだ。

「そろそろ舞台裏に行きましょう。……大丈夫?ラファーナ」

ロングドレスに身を包んだカナエは、同じく正装したラファーナをふり返る。

「うん!絶対優勝しようね!」

少し痩せたラファーナは、笑った。その笑顔はまだ、以前の輝くようなものではない。

カナエがココロとの電話を終えた後、ラファーナは部屋から出て来て、お味噌汁を飲んでいた。

「くよくよしてたって仕方ないもんね。心配かけちゃってごめん、カナエ」

強がるラファーナの姿に、カナエは胸が締め付けられる。

「コンクールは出るよ。……優勝するって、あの人とも約束したから」

語尾が涙で滲んで、ラファーナは慌ててお味噌汁に口を付けた。

いよいよ、カナエとラファーナの出番。

拍手と共に、舞台へ。

スポットライトが、二人を照らす。

(ラファーナ……もう一度、あなたの笑顔が見たい……)

隣に座るラファーナが息を深く吐いたので、その呼吸に合わせ、カナエも肩の力を抜く。

吐き切ったところで目を合わせて、最初の一音。見事に調和した音が鳴り響き、演奏が始まった。

(もう二度と、悲しむ人は見たくない……)

魔影蝕が起こった直後、カナエは両親が心配で、街を歩いた。

泣いている人や、呆然としている人、混乱して叫んでいる人、様々な悲しみが渦巻いていた。

あの人たちは、どうしたら笑顔になってくれるのだろう。

(私にできることは、ピアノを弾くことだけ……)

そんなことしかできない。

泣いているラファーナを慰めることもできない。

無力感に打ちのめされていたけれど、ココロからの手紙がカナエに希望を与えた。自分にも、魔影蝕に立ち向かう力があるのだ。

(みなさん、ラファーナ……どうか、元気を出して)

カナエは「悲しみ」を心の底に押しやり、魔影蝕によって沈んだ街を明るく照らしたくて、演奏を続ける。

ラファーナの呼吸が変わった。

カナエが視線をやると、ラファーナもカナエに視線を送っていた。言葉は交わしていないけれど、想いは分かる。

ラファーナも、自分と同じ気持ちになってくれている。カナエの想いが音色を通してラファーナに伝わっている。

心を一つにした二人の演奏は、まるで太陽のように観客たちを照らす。誰もが、カナエとラファーナの演奏に心を動かされた。

演奏が終わり、盛大な拍手が起こる。

「すごい拍手ね」

あまりの大きさに驚いて、カナエがラファーナに身を寄せる。

「カナエ……」

次の瞬間、ラファーナはカナエを抱きしめた。

「あなたに出会えて、あたしとっても幸せ……!!」

「ラファーナ……!」

拍手は一層大きくなる。

心が通じ合う喜びで、カナエは震えた。

「私も、ずっとそう思っていたわ。ずっと……」

いつまでも終わらない拍手の中で、二人は優しく抱きしめ合う。

――この演奏が審査員の心を掴んだことは、言うまでもない。

一人の音楽家は、こう語った。

「悲劇から立ち直る勇気を二人が与えてくれた。最高の演奏だった」と。

|

|---|

※ ※ ※

「せっかく優勝したのに、日本に帰っちゃうんだね」

「えぇ。私の演奏が、もっと大勢の人を助けられるかもしれないから」

コンクールの優勝者には、事務所への所属の打診やコンサートの依頼もくる。だがカナエは、それらを全て断り、日本へ戻ることを決めていた。

ココロは楽器を用いて魔影蝕と戦うという。自分にできることがあるのなら、その力になりたい。

「ごめんなさい、ラファーナ。私の勝手であなたのチャンスを潰してしまって……」

「それは気にしてないよ。カナエがいなくなっちゃうのが寂しいだけ。だけど、あたしは全面的にカナエを応援するし、自分のやり方で、音楽は続けていくから」

ラファーナは笑った。……かと思えば、眉を下げる。

「気を付けてね。絶対絶対、気を付けてね……!何かあったら、すぐ日本に飛んで行くからね!」

「ありがとう、ラファーナ。必ずまた連弾しましょうね」

カナエがラファーナの頭を撫でると、彼女はすぐさま元の笑顔に戻った。

コロコロと表情が変わるラファーナが可愛くて、カナエは笑みをこぼす。

「じゃあ……」

「うん、またね。カナエ!」

カナエは旅立った。

ラファーナの、太陽の笑顔に見送られて。

カズシ編・第一章

日常編

- [01]リアンとミカのショッピング

- [02]シンクの「教えて!ルーニ先生!」

- [03]ミカのショウタイム!

- [04]ムサシのこだわり

- [05]ココロの特別な一日

- [06]カズシの情熱

- [07]ルーニの思い出

ルーニ編

Die Gesetzwelt編

Black Chaos編

ミズキ編

フローネ編

魔力界編

『ディバインゲート零』のダウンロードはこちら

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

データ