『オクトパストラベラーII』をクリアまで遊んでレビュー! 約60時間の旅を終えての感想は“最高”の2文字

- 文

- タダツグ

- 公開日時

- 最終更新

来たる2月24日にPS5/PS4/Nintendo Switch/Steamで発売される、スクウェア・エニックス期待のRPG『オクトパストラベラーII(以下、オクトラII)』。その先行プレイレポート第2弾をお届けします。

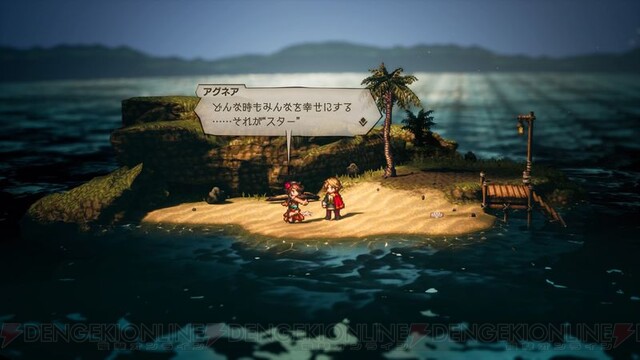

8人の主人公が登場し、それぞれが己の目的を果たすために旅に出発。その過程で彼らの道は交錯し、いつしか仲間として行動をともにすることになる……そんな群像劇が描かれていく本作。今回はいよいよ発売直前ということで、ひと足お先にゲームをクリアしてエンドロールを見たうえでの感想を語っていきたいと思います。

核心に迫るネタバレはありませんが、シナリオに関して触れている部分もありますので、物語の情報は事前に一切知りたくないという方はご注意ください。また、今回のプレイはPlayStation 4版を使用して進めています。

ストーリー:旅路を終えて心が震えるほどの達成感と一抹の寂しさが去来する“最高の旅体験”

「ああ……終わってしまった……。」

ゲームをクリアしてエンドロール、そしてその後のまるでご褒美とも思える最高のラストシーンを眺めたあと、最初に抱いた感想はこれでした。ゲーム内のカウンターは約60時間。とても濃密で忘れられない60時間。実際には何度かゲームオーバーになっていますし、何より“盗む”で3%チャレンジに挑んだ際のトライ&エラーを考えると、テレビの前に座っていた時間はもっと長かったと思いますが、自分にとってはあっという間の時間でした。

あくまで参考程度にお考えいただきたいのですが、サブストーリーもそれなりにこってり遊んだうえでこの時間です。今見たら、だいたい60%くらいのサブストーリーをクリアしている模様。あらためて見て、自分としては「えっ、まだ半分ちょいしかクリアできてないの?」ってビックリしてますよ。手ごたえ的には85%くらい終えているものと思っていましたのでね(汗)。

メインストーリーに関しては個人の好みもあると思いますし、発売前のこの記事で詳細な内容を語る気は一切ありません。ただ、“この作品は絶対に自分自身の手で体験してほしい”ということは伝えておきたいと思います。僕自身は、すでに強い思い入れが生まれている前作『オクトパストラベラー』すら凌駕するほどの感動を味わえたことも付記しつつ。

本作でも“旅”へのこだわりは格別でしたね。プレイヤーがやれること、そして進む道を選ぶ局面が本当に多い。8人の主人公のうち最初は誰の物語から始めるのか? ここに端を発し、物語の進め方は千差万別。ゲームとしての懐の深さ、自由度の高さにはビックリしてしまいました。

メインストーリーをどんどん追いかけるのか、合間にサブストーリーもプレイするのか。1人の主人公の物語を終えてから別の主人公の物語に触れるのか、それとも満遍なく進めて行くのか(レベルアップの効率を考えるとこっちのほうがきっとラク)。1つのジョブを極めさせるのか、それともたくさんのジョブをいいとこどりしていくのか。物理属性中心で戦うのか、それとも魔法主体で立ち回るのか……。すべてはプレイヤーの思うがままなんですよね。

物語のつくりも凝っていて、没入感は極めて高かったです。この絶妙な感覚、いったいどこから生まれてくるんだろう? 思うに、どんなRPGにもセオリーがあるというか、新しい町に到着→イベントが始まって事件が発生→それを解決するため町を走り回ったりダンジョンに潜ったり→ボスと戦闘してイベント終了→次の町へ……みたいな、お決まりの流れがあると思うんですよ。

このセオリーを否定するつもりはまったくありませんし、なんならこれを楽しみたいからRPGを遊んでいる側面だってあるわけですが。『オクトラII』に関しては、この“おつかい感”とでもいうべきセオリーを感じる瞬間が、ほとんどなかったからこその没入感なのかなって気がします。あくまで個人の感想ですし、ゼロとはもちろん言いませんが。

ストーリーの構成力の高さにも本当に感心させられました。物語のなかでそのキャラの人間性を丁寧に描き、かつ置かれている状況もしっかり描写。そのうえで次に取るべき行動を示してくれるため“無理やりやらされている感”が少ないんですよ。

物語の流れ的に必ずダンジョンに潜るわけでもなければ、ボスと対峙するわけでもなかったり(実際、ボスが出てこないまま終わる章もあったりします)。場合によってはアドベンチャーゲームのように、謎解きに特化したシチュエーションも存在したりと、いい意味でセオリーに縛られていないのがとても僕好みでした。

目先のちょっとした変化で、プレイの触感がこうも変わるのかってビックリしましたね。ある意味、ゲームをプレイしていながら映画を見ている感覚すら味わえてしまうというか……この構成力があってこその没入感だと思います。

各主人公それぞれの物語はおおむね5章前後でまとめられており、主人公ごとに章の総数は微妙に異なります。たとえば、生まれ故郷であるトト・ハハ島に迫る災厄に備えるため、島の守り神たる3体の魔物を探しにいく狩人のオーシュット。彼女の物語では、どの守り神から探しに行くかが完全にプレイヤーの判断に委ねられています。

この守り神探し、むろんレベルの関係で明確に“この順番で進めるとラクですよ~”という道筋は示されています。実際に自分はそれに沿って進めました。効率を考えれば一番妥当な道筋ですよね。ただ、人によっては「せっかく高レベルのクエストに挑めるんだし」ということで、あえて道を逸れて進む方もおられるでしょう。ここら辺のインタラクティブ性の高さ、きっとゲームでしか表現できない部分だって気がします。

なお、オーシュットのように“○章が複数存在する”主人公は彼女だけではありません。先にも書いたとおり、1人の主人公のストーリーだけ進めてもいいですし、複数の主人公の物語を満遍なく進めて行くのも自由。本当に、自分だけのルートで旅を進めることができてしまいます。旅の進め方に正解も不正解もなく、他人に判断を委ねる必要もなし。これこそが『オクトパストラベラー』シリーズ最大の魅力ではないでしょうか。

いずれの主人公の物語も、終盤の盛り上がり方はすさまじく、キャラによっては涙を誘う展開もしばしば。悲しみの涙もあれば熱く燃える涙もありと、心揺さぶる展開もまた多様で、僕は本当にこの作品に心酔しています。

ちなみにすべての主人公たちのメインストーリーはそれぞれで独立しており、最後には超えるべき存在が立ちはだかってきます。そして進めて行けばわかるのですが、それぞれの物語の背後にはある共通項が存在し、すべての主人公の物語を終えたとき、それは一気に収束していくことに……。

これは前作でも体験できた要素ですが、本作ではより関係性が濃密だと感じて震えました。もちろん、ここでみなまで書くのはあまりに無粋なので自重します。ファンの期待にはちゃんと応えてくれていますよってことだけはご報告として。

ついでにそのラストバトルは撃破するまでに結構な時間がかかりましたよーとか、物語のラストバトルに相応しい強さでしたよーとかもご報告として。雑な書き方になりましたが、記事にどこまで掲載されるか自分でも手探りなのでご勘弁ください(笑)。

ともあれ、ひとつの結末に向けて取捨選択を繰り返しながら自分だけの旅を進めて行くこの感覚は、ある意味人生にすら似ているかも。いつか来る別れが定められているからこその輝き……たぶん、動画配信などで見てもこの『オクトラII』ならではの“旅感”は半分も伝わらないのではないでしょうか。動画主さんの選択が自分の思う流れになることなんて、きっとあまりないと思うのでね……。

そういう意味でも、本作は絶対に自分の手で遊んでみてほしい作品。ここでしか味わえない感動がきっと見つかるはずなので、できればネタバレなどを踏む前に遊んでみてほしいと思います。

なお、レポート第1弾でも書きましたが本作の物語は完全に独立しており、前作『オクトパストラベラー』やスマホ版の『大陸の覇者』などを遊んでいる必要はありません。ここから『オクトラ』デビューしてもまったく問題なしです。

……と書いておきながら、前作を知っているとニヤリとできる部分や「おやっ?」ってなる部分も少なくなかったのも事実。逆を返せば『オクトラII』を遊んで前作をプレイすると、やっぱりニヤリとできたり「あれっ?」ってなったりすると思います。どっちから遊んでも大丈夫だってことは書いておきたいところ。本作を遊んで面白いと思った人は、ぜひ前作や『大陸の覇者』も遊んでみてほしいなあ……と。どちらも名作ですし僕も大好きなシリーズなので、強くオススメしておきます!

バトル:ジョブやアビリティの組み合わせが楽しいバトルシーン──ボスとの戦いは手に汗握る緊張感!

ここからは戦闘についての感想を述べていきましょう。システム的な部分については、基本知識を第1弾のプレイレポートで書き記しました。“底力”など、本作から実装されたシステムなども紹介していますので、何もわからないという方はまずそちらをご覧いただければと思いつつ。今回は難易度やバトルバランスに触れてみたいと思います。

まず、RPGファンが気になるであろう難易度について。本作も前作同様になかなか歯ごたえがあり、戦闘の難易度はやや高めです。ザコ戦や中ボス戦くらいなら、苦戦こそすれ全滅はある程度避けられると思いますが、各主人公の物語のラストに立ちはだかるボスについては、自分はゲームオーバーの憂き目にもあっています。

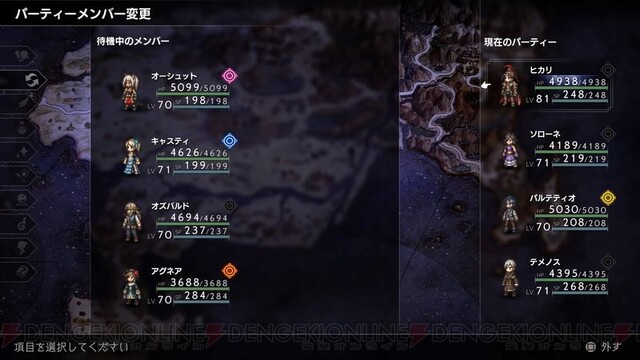

主人公ごとにボスの能力も異なるため、どの人物の物語を最初に選んだかでも受ける印象は変わってきそう。というのも、主人公たちは各キャラの物語を進めて行く過程でどんどんレベルが上がるため、必然、1人目の主人公がボスと戦うときと8人目の主人公がボスと戦うときでは、パーティの強さに差が生まれているわけで……。

つまるところ、一番最初にラストまで進めた主人公のボス戦が最も白熱したバトルになる可能性は高いと思います。自分にとってはそれがヒカリでした。負けては試行錯誤し、パーティ編成や装備を見直してから挑みなおすなどして、挑戦すること3度。総合的な時間にして約2時間でボスを撃破したときは、思わず安堵のため息が……(笑)。

ゲーム中はシナリオ開始時やマップ移動時に“危険度”が表示されるので、目安にするのが吉。あまりにもレベルが足りないとザコにもやられかねませんので要注意。

「一度も全滅せずにクリアしたい」という慎重派の方は、レベリングや装備の準備を怠らずに挑むことが肝要です。多少レベルが足りなくてもバフ&デバフを徹底したり、効率よく弱点を突けるパーティを編成したりすることで劣勢を覆せるところも、さすがのバランス調整といえるでしょう。ボスとのバトルに頭をひねっている時間こそが楽しかったりしますので、ファーストプレイは過度なレベリングはせず、適正レベルくらいで進めるのがいいのかなって思います。

なお、主人公たちはたとえばヒカリなら剣士、オーシュットなら狩人という具合に、なんらかのジョブ(=職業)についています。これらを基本のベースジョブとし、戦闘時にはもう1つ別の“バトルジョブ”をセットして戦うことが可能。どのキャラになんのバトルジョブをセットするかで、使い勝手が大きく変化するのが本作の醍醐味となっています。

バトルジョブは各ギルドで“ライセンス”をもらうことでセット可能に。たとえば剣士ギルドであれば、剣士のライセンスを発行してもらうことが可能です。ライセンスは条件を満たすことで最大3枚まで発行してもらえますので、組み合わせによっては“4人パーティの全員が盗賊”みたいな、盗み特化のパーティを編成することも! ……まぁ、それが強いかどうかは別なのですが(笑)。ともあれバトルジョブのライセンス獲得のため、まずは各ギルドを探すところから始めましょう。

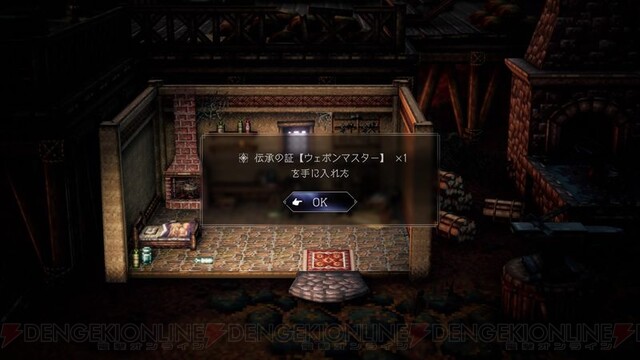

ベースジョブは剣士、狩人、商人、学者、盗賊、神官、薬師、踊子の8つのほか、条件を満たすことで就けるようになる“伝承ジョブ”も存在します。PVでもチラ見せされてたりするこの特別なジョブ、自分はエンディングまでクリアしておきながら2つ(発明家とウェポンマスター)しか見つけられませんでした。

PVを見た感じ、これら特別なジョブはもうちょっと種類が存在しそう。皆さんもぜひ探してみてください。

さて、本当はここから8人の主人公の能力や固有アクション、ベースジョブの性能や実際に触ってみての手ごたえを説明しようと思っていたのですが。さすがに記事ボリュームがえらいことになりそうなので、それは機会があれば別の記事で紹介させてもらおうかな(汗)。

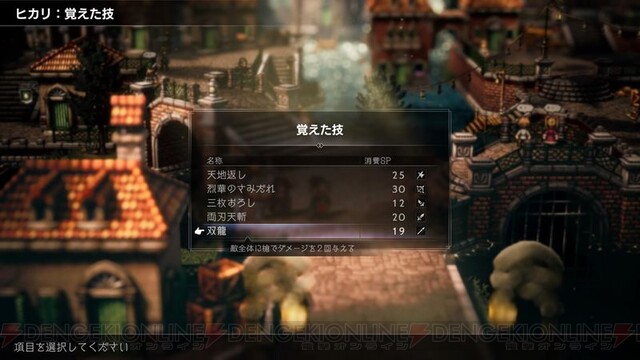

ただ、せっかくなので少しだけ攻略的なことを書いておきますと。自分はアタッカーとしてずっとヒカリを重用していました。最初に選んだ主人公ということで思い入れが格別という側面もありますが、彼は純粋にダメージソースとしてとても優秀です。

ヒカリが強い理由……その真価は彼の使える固有アクション“覚えた技”にあります。昼のフィールドコマンド“試合”で勝利した相手の技を覚え、実際に戦闘で使いこなせるヒカリ専用のこのアクション、強いです。めちゃくちゃ強い。前作『オクトパストラベラー』はどちらかというと魔法攻撃が強かった記憶がありますが、今回はヒカリの使える各種“覚えた技”が強力なので、自分は物理攻撃のほうを多用していました。

また、単体攻撃で最強格となる“雷剣将ブランドの剛剣(敵単体に剣で極大ダメージ)”も強烈。数ターンの間物理攻撃をアップさせる剣士の“ためる”や踊子の“獅子の舞”をヒカリにかけ、敵には物理防御をダウンさせる盗賊の“フクロウ”などをかけたうえで“雷剣将ブランドの剛剣”をぶち込む……これが僕の黄金方程式でした。レッツ脳筋!

シンプルながらラスボスにも通用する攻撃となるので、ヒカリを活躍させたい方はぜひ覚えておいてください。ちなみに使う際は剣士のサポートアビリティである“ダメージ限界突破”のセットもお忘れなく!

グラフィック&サウンド:美しいグラフィックとサウンドがプレイヤーの感情を刺激する

グラフィック面の大幅な進化も『オクトラII』の魅力を語るうえで外せない要素。HD-2Dで表現されたグラフィックは、ドット絵の最高峰だと感じます。アンリアルエンジンとの組み合わせも成熟し尽くしており、エフェクトや光源処理などの表現も力が入りまくっていて、ドット絵好きとしてただただ感動しかありません。昼と夜の表現の違いも格別です。

主人公たちの等身も前作に比較して少し高くなっており、それに応じて技の攻撃モーションなどもより多彩になったのも見逃せない部分。カメラアングルにもこだわりが感じられ、戦闘シーンのみならず、イベントシーンなどでもしばしば“背中で語る”シチュエーションや、重要なシーンであえてセリフを挿入せずにキャラの演技だけで状況を説明するといった心憎い演出もあり、プレイヤーの心をくすぐってきます。

なんといいますか、前作『オクトパストラベラー』を皮切りに制作され始めたHD-2D作品が『トライアングルストラテジー』『ライブアライブ』などでの研鑽を経てこの『オクトラII』でひとつの頂点に辿り着いた……そんな気さえしております。

イベントやバトルの魅せ方、こだわりも尋常ではなく。敵の攻撃モーションひとつとっても、ただ斬撃を繰り出すのではなく、空中に飛び上がってから剣を振り下ろしてきたり、ゆっくりと腰を落としてタメたあとに鋭い突きを一閃してきたり。かめ●め波のような構えを取ったあとで極太ビームのような魔法を繰り出してきたり、こちらにバッドステータスを与えたあと下品な笑い顔を見せたりと……もうね、敵の表情が多彩過ぎます。ザコ戦はさておき、ボス戦は戦闘スピードを等倍にして、各モーションをじっくり観察してみるのもオツですよ。

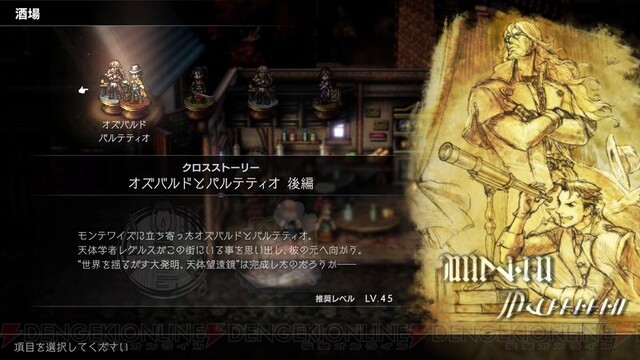

絶対に許せない敵も複数登場しますが(とくにソローネ編のあいつとオズバルド編のあいつ!)、なかには攻撃に茶目っ気があるぶん、どうにも憎みきれない敵もいたりして……こういった演出も感情移入のために大事なんだなとあらためて痛感しました。

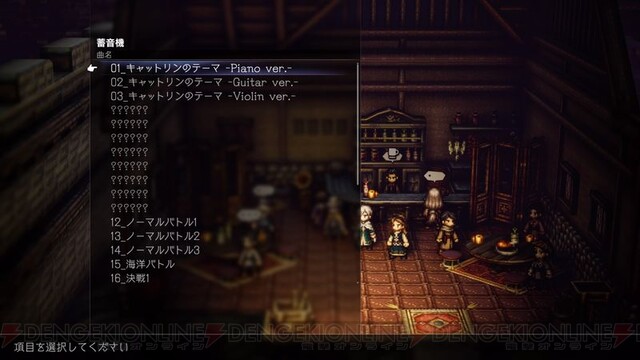

プレイレポート第1弾でも書きました通り、西木康智さんが手掛けたサウンドは最後まで素敵でした。サウンドとして耳障りの悪い楽曲はひとつとしてなく、映像を盛り上げるための劇伴として最高のクオリティに仕上げられていました。

相変わらずカッコいい戦闘BGMはまさに神がかり。各主人公たちごとのテーマソングも秀逸で、メインストーリー終盤のお約束ともいえるイベントのクライマックスで各主人公のテーマソングが流れ、そこからボスとのバトルに突入する流れには『オクトパストラベラー』の美学さえ感じました。音楽の好みは人それぞれかつ多種多様だと思いますが、本作は実装されている楽曲数も非常に多いため、きっとお気に入りのBGMが存在すると思います。

サウンドとは少し異なりますが、各声優陣の熱のこもった演技も素晴らしいのひと言。8人の主人公たちはもちろん、敵キャラやサブキャラに至るまで、皆さんの演技がことごとくキャラにマッチしていてさすがでした。同じバトルアビリティひとつとっても、キャラごとに掛け声が異なっていたりするので、キャラをジョブチェンジさせる楽しみも増えるというものです。

好きだからこそ言わせてほしい……ちょっと気になるアレコレ

ここまで読み返してみて、自分の好きな部分を大上段から書き記す形になったこのプレイレポート。実際に大好きな作品なのでそれでいいやと思いつつ、「客観的に見てこれは気になるなあ」という部分について触れておかないのもアンフェアな気がしますので、ここで少しだけ書かせてください。

まずはUIについて。フィールドやダンジョンはさておき、町のなかだけでも詳細なミニマップが欲しかったなあと個人的には感じました。本作では町の数や広さもパワーアップしており、町までたどり着いたはいいものの、宿屋や酒場、ショップが見当たらずにウロウロする……なんて局面がかなりありましたので。

なまじ町のレイアウトが凝っており、ひとつ奥のマップに移動したところに宿屋がある町もあったりして、覚えるまでひと苦労なんですよ。……というか、年齢を重ねて加速度的にポンコツになってきている僕の脳みそではすべての町の構造は覚えられないのが悲しいところ(涙)。せめて宿屋、酒場、ショップは町の入口近くにまとめておいてほしかったな……。

まあ、これも含めて“旅”なのかなって好意的な解釈の余地もあるんですけどね。たとえばはじめて訪れた旅先で、すぐにホテルまで辿り着けるかと言われたら、普通に自信がないですし。

なんなら年に数回訪れる取引先のビルの場所を忘れたり、会議を済ませた帰り道に「この前食べておいしかったラーメン屋、もう1回行ってみよう。たしかこっちだったような。アレ、どこだっけ? 向こうだったっけ!?」みたいなことだって頻繁に起こり得るわけですから。それと似たようなものと思えば……いや、微妙に違う気もするけど(笑)。

セーブスロットが9つしかないのも、少しだけ残念なところ。本作はシナリオ回想がめちゃくちゃ充実していることもあり、「このシーンはお気に入りだからセーブデータを残そうかな」といったことを気にする必要はあまりありません。ただ、上記のとおりバトルシーンの演出にも力が入っていることもあって「もう1度こいつと戦ってみたい」「今度は別編成で挑んでみたい」といったシチュエーションはわりとありえると思っています。そんなとき、セーブスロットが9つしかないのはちょっと少ないような……。

あとは最大の魅力のひとつでもあるバトルシーンも、少しだけ気になる要素が。これはこと序盤において感じたのですが、一戦ごとの密度が濃いんですよ。同レベル帯のザコはちゃんと弱点を突いてブレイクしないと撃破しづらく、戦闘の比重が高くてしんどいと感じるプレイヤーさんが出てきそうかもって思いました。

中盤以降でアタッカーが育ってきて、優秀な武器を盗んで装備させたり強力な技を覚えさせたりすれば、ザコ殲滅までの時間はぎゅぎゅっと短縮されます。そうなればだいぶ受け取り方も変わってくると思うんですけどね。戦闘中は“ゲームスピード変更”でバトルを倍速にできるので、こちらもうまく活用したいところ。僕はボス戦以外はほぼ倍速にしていました。

このように気にかかる部分はいくつかあれど、自分のなかでは数あるRPGのなかでも最高峰とさえいえるほどのクオリティに仕上げられていた『オクトラII』。プレイ出来て本当に幸せでしたし、終わらせるのがもったいないと躊躇してしまったのはウソ偽りなく本心です。ずっとヒカリたちと旅を続けていたかった!

……まあサブストーリーはまだ半分しか終わっていませんし、伝承ジョブも見つけられていないし、歴戦装備集めとかのコレクション要素も含めると、まだまだ旅は終わらないぞって気もしてますけどね。

今回は記事執筆のために、編集部で先行プレイ用のデータを遊んだわけですが、製品版が発売されたらもちろん購入して(というかコレクターズエディションを予約済み)、自宅でイチからプレイしなおしたいと思います。……たぶん、また最初の主人公はヒカリを選んでしまうんだろうなあ。彼への思い入れが強いので。

とにもかくにも、仕事とは思えないレベルでどっぷりハマった魅力あふれる作品であることは間違いないこの『オクトラII』、発売までいよいよあと少しとなりました。すでに体験版も配信されており、話題を呼んでいます。こちらは冒頭3時間をプレイ可能+セーブデータを製品版に引き継ぎ可能という嬉しい仕様になっていますので、記事を読んで気になったという方は、ぜひダウンロードしてお試しプレイしてみてもらえればと思います。

それでは、長くなりましたが今回はこのへんで。次はソリスティアでお会いしましょう!

【オクトラ2企画記事】

-

- ゲーム

- エンタメ

- PS5

- PS4

- Switch

- PC・ゲーム

- イベント

- 取材・リポート

オーシュットの線画が尊い…。『オクトパストラベラーII(オクトラ2)』コラボカフェを食レポ&展示物大量掲載!

-

- ゲーム

- PS5

- PS4

- Switch

- PC・ゲーム

『オクトパストラベラー2』は前作を超えた! クリア済みライターを中心にその魅力を語る【ネタバレ注意】

-

- ゲーム

- PS5

- PS4

- Switch

- PC・ゲーム

『オクトラ2』謎だらけから始まるシナリオが魅力。薬師はボス戦に1人は欲しいジョブ!【座談会キャスティ編】

-

- ゲーム

- PS5

- PS4

- Switch

- PC・ゲーム

『オクトラ2』思考が獣人になるライターも!? 狩人はトリッキーさがおもしろい 【座談会オーシュット編】

-

- ゲーム

- PS5

- PS4

- Switch

- PC・ゲーム

『オクトラ2』テメノスが裏切ると勘違い!? 回復役は神官か薬師か【座談会テメノス編】

-

- ゲーム

- PS5

- PS4

- Switch

- PC・ゲーム

『オクトラ2』最後まで着地点の見えない物語。“盗む”にはアイテム入手以外の使い道も!?【座談会ソローネ編】

-

- ゲーム

- PS5

- PS4

- Switch

- PC・ゲーム

『オクトラ2』オズバルドの魅力はシナリオとともに語りたい。バランスが変わっても学者は便利!【座談会オズバルド編】

-

- ゲーム

- PS5

- PS4

- Switch

- PC・ゲーム

『オクトラ2』パルテティオの誰もが好きになれる兄貴感がいい! BPを受け渡す商人の能力は唯一無二【座談会パルテティオ編】

-

- ゲーム

- PS5

- PS4

- Switch

- PC・ゲーム

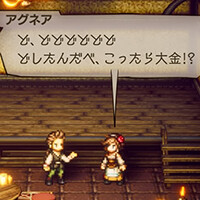

『オクトラ2』アグネアはかわいいだけじゃない魅力の持ち主。踊子はサポート役として活躍【座談会アグネア編】

-

- ゲーム

- PS5

- PS4

- Switch

- PC・ゲーム

『オクトラ2』ヒカリのストーリーはロマンがいっぱい。剣士の使いやすさもバツグン!【座談会ヒカリ編】

-

- ゲーム

- PS5

- PS4

- Switch

- PC・ゲーム

- レビュー

『オクトパストラベラーII』をクリアまで遊んでレビュー! 約60時間の旅を終えての感想は“最高”の2文字

-

- ゲーム

- PS5

- PS4

- Switch

- PC・ゲーム

- レビュー

『オクトパストラベラーII』1章を先行プレイ! 面白過ぎて記事を書く時間がもったいないというジレンマ

【オクトラ2主人公感想】

-

- ゲーム

- PS5

- PS4

- Switch

- PC・ゲーム

- レビュー

ほげっ! 立派な桃(笑)でおねだり&夢を追う姿に元気をもらえる踊子アグネアが超カワイイ【オクトパストラベラー2 キャラ感想⑧】

-

- ゲーム

- PS5

- PS4

- Switch

- PC・ゲーム

- レビュー

“予習”が便利! 妻子殺し(冤罪)も衝撃的だけど、若き相棒との友情に胸アツな学者オズバルド【オクトパストラベラー2 キャラ感想⑦】

-

- ゲーム

- PS5

- PS4

- Switch

- PC・ゲーム

- レビュー

“調合”と“節約”が超強くてパーティ入り決定! 謎だらけで先が気になる薬師キャスティ【オクトパストラベラー2 キャラ感想⑥】

-

- ゲーム

- PS5

- PS4

- Switch

- PC・ゲーム

- レビュー

衝撃の始まり。推理シーンの演出に心躍った神官テメノス【オクトパストラベラー2 キャラ感想⑤】

-

- ゲーム

- PS5

- PS4

- Switch

- PC・ゲーム

- レビュー

救われてほしい主人公NO.1。重々しい展開に胸が痛くなる盗賊ソローネ【オクトパストラベラー2 キャラ感想④】

-

- ゲーム

- PS5

- PS4

- Switch

- PC・ゲーム

- レビュー

きっと誰もが彼を好きになる超頼れるアニキ的存在な商人パルテティオ! 親子愛も超泣ける【オクトパストラベラー2 キャラ感想③】

-

- ゲーム

- PS5

- PS4

- Switch

- PC・ゲーム

- レビュー

“覚えた技”で戦略広がる剣士ヒカリ! 少年漫画のような熱い展開に手に汗握る【オクトパストラベラー2 キャラ感想②】

-

- ゲーム

- PS5

- PS4

- Switch

- PC・ゲーム

- レビュー

食いしん坊なオーシュット(狩人)が終始愛らしい。こだわりのドット絵によだれがジュルリ!?【オクトパストラベラー2 キャラ感想①】

(C) 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります